ITインフラ改善から取り組む、DX推進の第一歩:変革、待ったなし

DXの本質は、デジタル化、クラウド化、レガシー資産の刷新ではなく、会社を変革することである。そのためには、何が必要で、どこから着手すればよいのだろうか。

DX(デジタルトランスフォーメーション)に着手しなければならないが、DXとは何かが理解しきれていない。またDXが注目されることになった「DXレポート」には経営、IT、人材、組織などさまざまな観点からの推進が記載されているが、どこから取り組めばいいか分からない。特にDX推進の一翼を担うシステム部門はDXレポートを読むほどに何から取り組めばいいのか戸惑うのではないか。そんな読者諸氏に、そもそもDXとは何か、なぜ取り組まなければならないのか、どこから取り組めばいいのかを具体的、かつシンプルに解説しよう。

DXの目的と手段を見誤るな

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)がなかなか収束せず、「この先大丈夫だろうか」という漠然とした不安がまん延している。富士通 フロント支援統括部インフラソリューションビジネス部の木村正平氏は、この不安には裏付けとなる数字があるという。

スイスの国際経営開発研究所が1989年から発行している指標「世界競争力ランキング」で、日本の順位は、2018年は25位、2019年は30位、2020年は34位と、年々下がっている。

ここ10年を振り返っただけでも、SNS、ネット通販、サブスクリプション型動画サービス、ネット宅配サービスなど、10年前にはなかった、あるいは認知度の低かったビジネスが当たり前のものになっている。これはつまり、世の中の変化への対応に出遅れると、気付いたときには手遅れになり、取り返しがつかなくなるということだ。日本の企業には待ったなしの変革が求められているのだ。

そこで登場したのがDXである。DXが注目されるようになったきっかけは、2018年に経済産業省が発行した「DXレポート」だ。ここでは、DXを「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化、風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義している。

木村氏はこの表現について「抽象的な説明が読み手によって解釈が変わることがあり、経営者、システム部門、現場部門で自ずと解釈が違ってくる」と考えた。そこで、DXの定義を木村氏なりに解釈したのが、次のフレーズだ。

これからの時代に対応できるよう「デジタル技術」を持って会社を変えていきましょう。

ここでいうデジタル技術は、5G、AI、IoT、クラウドなどを指すが、「デジタル化、クラウド化、レガシー資産の刷新は目的ではなく、あくまでも手段」(木村氏)であり、重要なのは「会社を変革する」という目的の方だ。

具体的には、既存ビジネスの深化や、今ある製品やサービスの高度化(深化)による顧客へのさらなる価値提供などを進めること、もしくは、ありたい姿に向けた新規ビジネスやサービスの創出、ビジネスモデルを変革していくことだ。

「DXの正解は、自分たち(自社)で作り出すもので、コンサル会社やシステム会社から提案を受けるものではない」というのが木村氏の考えだ。

例えば、小売業が対面販売からオンライン販売に変えるという例が分かりやすいだろう。そこには、経営者、システム部門、現場部門などで、それぞれに取り組んでいくことがあることが分かる。DXへの取り組みは、経営判断や組織/制度の変革など多岐にわたるが、IT環境の整備は、システム部門単独でも取り組みやすい。

ここで木村氏は、富士通グループのDXに向けた取り組み事例を3つ紹介する。

1つ目は、業務の標準化/自動化を図ることだ。同社ではチャットbotを使った社内業務に関する問い合わせ対応の自動化を推進している。例えば「積み立て休暇を取るにはどうすればいいですか?」といった問い合わせにはチャットbotが自動で応答する。

2つ目は、社内に点在している情報を共有、活用できる仕組みの構築。同社は「Sansan」を使い、グループ内の営業情報の集約と共有を推進しているそうだ。

そして3つ目は、富士通グループ全体の共通業務基盤の構築だ。これはハイパーコンバージドインフラストラクチャ(HCI)を使った仮想デスクトップ基盤で構成している。

木村氏は、DX推進でよくある課題として、「システムの属人化やブラックボックス化をどう解消するか」「日々の運用管理に忙殺され、思うようにDX推進に時間が割けない」「立て続けに起こる自然災害などの環境リスクへの対応」の3つを挙げ、解決には3段階のステップを踏むことが必要とした。

ステップ1:既存システムの状況把握

既存のシステムを管理しやすくするため、各拠点にあるサーバを1カ所に集め、仮想化して物理的なサーバ台数を減らす。

ステップ2:社内システムのスリム化

運用負荷を下げるため、社内システムの断捨離を行い、TCO(Total Cost of Ownership 製品やサービスの総保有コスト)の削減に向けて社内システムのスリム化(クラウド化)を進める。

ステップ3:事業継続を考える

社内にあるIT資産をデータセンターに移設し、現在増加しつつある天候災害から社内業務環境を守ることにより、持続的なシステム環境を構築する。

木村氏は、こうしたインフラ環境を整えること自体がDXへの第一歩だという。

時代の変化に合わせて企業が変化し続けるために必要なのは「柔軟なITインフラ」

日本マイクロソフト 認定トレーナーである赤井誠氏も木村氏と同様、「DXとは、情報システムを刷新することではなく、従業員や会社が、素早く時代の変化に合わせて変化し続ける能力を身に付けること」だと考える。そして、変化し続けるには、新しい行動を起こし、新しい成果を出すことが求められるが、そのために必要なのが柔軟性に富んだITインフラだという。ITインフラが柔軟ならば、時代に合わせて変化し続けるビジネスやワークスタイルにも即応できるというわけだ。

赤井氏は、「マイクロソフト自身もこれまでDXを推進してきて、そこで経験したノウハウを顧客に提供している。その中で日本市場のDX推進を効果的に進めるソリューションがハイブリッドによるアプローチだ」という。同社が提唱するのは次の3つだ。

- ハイブリッド基盤への移行

- ハイブリッドDevOps基盤の導入

- インダストリーソリューションのモダナイズ

本稿では、このうちのハイブリッド基盤への移行を紹介する。核となるのは、同社のHCI製品「Azure Stack HCI」である。

HCIは、一般的なx86サーバにコンピューティング機能とストレージ機能を統合し、シンプルな構成を実現した仮想化基盤のことだ。複数サーバのローカルストレージをSDS(Software Defined Storage)で統合し、共有ストレージとして利用する。そのため、従来のような専用のストレージ製品やSAN(Storage Area Network)などが不要で、サーバを並べたシンプルな構成になる。

Azure Stack HCIは、同社がMicrosoft Azure(以下、Azure)で培ったサービスをオンプレミスでも提供する、ハイブリッドを意識した製品で、次のような特長を持つ。

1.Azureハイブリッドを意識した設計

「Azure Backup」や「Azure File Sync」といったAzureのさまざまなサービスを、オンプレミスからもシームレスに利用できる。

2.エンタープライズの規模とコストパフォーマンス

2ノードからスタートし、必要に応じてスケールアウトできるため、初期投資を抑えつつ、コストパフォーマンスに優れた規模拡大も行える。

3.おなじみの管理と運用

管理ツールの操作性などがWindows Serverと近いため、これまでに培ってきた管理スキルや経験がそのまま生かせる。

4.展開の選択肢

さまざまなベンダーからAzure Stack HCIのプラットフォームが提供されているため、ハードウェア/クラウドサービス選択の幅が広がる。

分かりやすい例では、オンプレミスで利用しているゲストVM(仮想マシン)のファイルやデータをAzure Backupでオフサイトにバックアップする、あるいはオンプレミスで障害が発生した場合は、「Azure Site Recovery」を利用してAzure上にリカバリーを行うなど、オンプレミスとクラウドの間で各種のAzureサービスをシームレスに利用できるという。

また、Azure File Syncでは、「クラウドの階層化」機能を使用することで、よく使うファイルをオンプレミスにキャッシュし、使用頻度の高いデータだけをファイルサーバに残し、オンプレミス上のストレージの利用率が90%を超えたらAzure上のストレージを使うなど、ストレージの容量拡張を自在に行うことも可能だという。

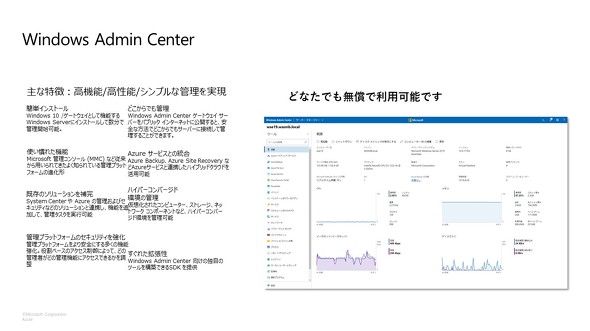

オンプレミスとクラウドがシームレスで使えるようになると、それぞれの環境の管理が煩わしくなる懸念があるが、同社が無償提供する統合管理ツール「Windows Admin Center」を使えば、Azure Stack HCIを導入したハイブリッドクラウド環境の管理を一元的に行えるという。

Azure Stack HCIは、200以上のソリューション、20以上のパートナーがあり、好みのベンダーのハードウェアから選択できるという。

オンプレミス環境に進化をもたらし、クラウドにさらなる可能性を与えるAzure Stack HCIは、DXを推進する企業にとって要注目の製品だ。

DXを支える富士通のサーバ運用管理ソリューション

Azure Stack HCIパートナーの1社である富士通のインフラストラクチャシステム事業本部データセンタ事業部商品企画部 シニアマネージャー 尾藤篤氏は、DXを支える富士通の具体的なソリューションと事例を紹介する。

同社は、設計、検証、構築済みですぐに使える仮想化基盤製品を、「PRIMEFLEX」というブランドで展開している。

富士通のWindowsベースのHCIのラインアップの中でも、2021年から提供しているマイクロソフト認証済みレファレンスモデル「Validated Node for Azure Stack HCI」は、HCI専用ホストOS「Microsoft Azure Stack HCI」を採用した要注目の製品だ。

尾藤氏は、認証取得済みのCPU、メモリ、HDD、SSDのコンポーネントをお客さまの要件に合わせて柔軟に対応できる機器構成、その構成をサポートする構築関連情報の提供や、サーバ本体も設置スペースを取らないタワー型もラインアップとして用意しているという。

PRIMEFLEXは、複雑化したITインフラをシンプルに管理するため、独自の管理ツール「FUJITSU Software Infrastructure Manager(ISM)」を用意している。ISMは、富士通のPRIMEFLEXシリーズを自動認識する他、サーバ、ストレージ、ネットワークスイッチといった機器類の設置状態やネットワークの接続状況を管理画面上にビジュアル表示し、ラック内の位置や接続関係もビジュアルで確認できる。また、物理、仮想結線をマップ化し、仮想マシンのパフォーマンス低下に影響している物理マシンをすぐに特定できるなど、システム管理の労力を大幅に低減する。さらに、前項で紹介したWindows Admin Center内にビルトイン表示させることもできる。

漠然としたイメージを抱いてきたDXという言葉をリアルに捉え、そのための具体的な手段を知ることができたなら幸いだ。なお、「DXに向けたITインフラの在り方とは DXに向けた第一歩『2025年の崖』に向けたITインフラ改善」セミナーをオンデマンド配信しているので、悩みの種の解消に向けて、視聴してみてはいかがだろうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:富士通株式会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2021年10月26日