|

今日の企業情報システムが抱える問題の1つに「変化対応力の向上」がある。日々刻々と変化するビジネス環境に対して、都度、適切なITサービスが提供されなければ企業の競争力は確実に低下することになる。そうしたこともあって、“俊敏なシステム”を実現するためのテクノロジとして、SOAや仮想化/グリッドなどが提唱されている。

SOAは、従来「財務会計」「生産管理」「営業支援」というような大きな単位で作られていた業務アプリケーションを、業務の視点で共用できるレベル(=サービス)に分解して、これを組み合わせて業務プロセスを実行できるようにするシステムアーキテクチャである。業務プロセスが変わった場合、連携するサービス(ソフトウェア)を再定義することで対応可能となるのがメリットだ。

一方、仮想化/グリッドは物理的なハードウェア(サーバやストレージなど)の上位に論理的なリソースを置き、ここでアプリケーションを動作させるというもの。業務アプリケーションの利用者が増えてサーバの処理能力の限界を超えてしまったような場合、通常であれば大型のサーバに買い替えるという作業が必要だが、仮想化/グリッドのテクノロジを導入していれば、ソフトウェアの設定だけでサーバ(論理サーバ)にリソース(CPUの処理能力)などを追加できる。

|

| 聞き手: アイティメディア株式会社 @IT情報マネジメント編集部 編集長 鈴木崇 |

企業ITに柔軟性をもたらすという意味で、SOAや仮想化技術は大きな意味を持つものだが、これらの方法を導入してそのメリットを享受するには従来以上に「管理」が重要になるといわれている。SOAではアプリケーションがばらばらに分解され、どこにどんなサービスがあり、それぞれがどこでどのように使われているのかをきちんと把握しなければならない。

仮想化/グリッドでも物理リソースの総量がどのくらいあり、それがどのような形で論理リソースとして使われ(あるいは余っており)、各仮想マシンにはどのアプリケーションが動いているのかを全体最適の観点から把握することが必要だ。仮想マシンは簡単に“立てる”ことができるので、適切なガバナンス体制なしに導入すると、各人が気ままに仮想マシンを立ち上げ、似たようなアプリケーションが乱立するということにもなりかねない。これではいくら仮想化/グリッド技術で物理マシンを統合しても無駄遣いは減らない。

これらの課題を解決にするには、自社ITのあるべき姿を見据え、それを確実に実行できるような仕組みが必要だ。SOAとグリッドを同時にサポートする次世代ミドルウェア製品群「Oracle Fusion Middleware 11g」を発表した日本オラクルの首藤聡一郎氏に、話を聞いた。

|

| 日本オラクル Fusion Middleware事業統括本部 Fusion Middlewareビジネス推進本部 シニアマネジャー 首藤聡一郎氏 |

「SOAについてユーザー企業の皆様にお話をうかがうと、『いいのは分かるが、どこにどのように適用すれば、どれだけ効果が出るか分からない』というご意見のようです」と首藤氏は語る。

IT投資の評価はいわば永遠のテーマだが、SOAもそのご多分に漏れない。SOAの投資対効果は、どの面から考えていけばいいのだろうか。首藤氏は、「まず、1つの考え方として“投資の選択と集中”があるだろうと考えます。企業の成長力に直接的に貢献できるか否かという面からカテゴライズしていくのです。そのうえで、新規開発しなければならない部分と必ずしも作らなくてもいい部分というのがあるはず。作らなくていいところについては、すでにある資産を再利用するか、またはパッケージ製品に合わせてしまうことで工期を縮め、過剰な投資を抑えることで、投資対効果は上がるはずです」と語る。

そのうえで「ただし、柔軟性を確保しようとするとシステムを構成する部品同士の依存関係を抽象化して、部分的な変更が全体に影響しないようにするわけですが、すると抽象化やプロセスを定義する基盤などが必要となり、システム構成が複雑化して開発や運用管理を難しくするのではないかと考えています」という。

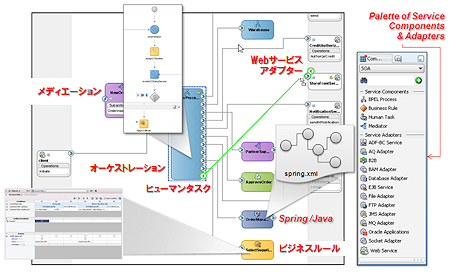

「Oracle Fusion Middleware」のSOA基盤である「Oracle SOA Suite」では、SOAアプリケーションをドラッグ&ドロップで開発するツールを用意している。さらに、SCA(サービス・コンポーネント・アーキテクチャ)というアーキテクチャ標準をネイティブ・サポートしており、SOAに必要な複数の技術要素を1つのエディタで一元的にデザインすることができる。

|

| SOA開発機能「Oracle SOA Composite Editor」 |

これまでSOAというと、ESB(エンタープライズ・サービスバス)を中心にした基盤について語られることが多かった。しかし、基盤システム自体はビジネス上のリターンを直接的に導くものではないために、これだけを導入する場合、投資対効果の説明が困難だ。しかもハードウェアも含めてIT基盤は、サービス(アプリケーション)の成長や負荷増大を考慮して、余裕を持たせたサイジングをする傾向が強い。これも投資対効果の説明を難しくする。

これに対して、首藤氏は「基盤をスケールアウトできるようにして、ビジネスのボリュームが大きくなったら必要な分だけ追加的に投資ができればよいわけです。Fusion Middlewareはそのための仕組みを備えています」という。

「Oracle Fusion Middleware」は、「Oracle WebLogic Suite」を中心としたアプリケーショングリッド上で動作する。これは、安価なブレードサーバを並べて1つの大きな仮想リソースを作り、可用性や拡張性を向上させる技術だ。これにより、ビジネスの成長でハードウェアリソースが不足するような場合にも段階的なシステム増強が柔軟に行えるようになる。

オラクルのアプリケーショングリッドは、物理サーバの統合や素早い仮想サーバの提供といった用途だけではなく、ハイパフォーマンス、あるいはハイトランザクションな基盤が構築できる点が大きな特徴だという。例えば「Oracle Coherence」のインメモリ・データグリッド技術を使えば、ローエンド・サーバを束ねて仮想的なメモリ空間を作り、並列計算でデータを高速処理したり、大規模トランザクションをさばいたりできるようになる。

また、「Oracle Fusion Middleware 11g」では、ペイロードやプロトコルの変換をせずにネイティブコールできるようになっており、SOAの仕組みで再利用性や柔軟性を考慮して設計する際、パフォーマンスについて悩むことなくプロセスやサービスを階層構造化することができる。

「今回の製品は、旧オラクル/旧BEAの製品を統合した最初のバージョンです。すべてが1つのエンジンで動くようになり、パフォーマンスも数十%向上しています」(首藤氏)

SOAやグリッドを導入すると“サービス”“仮想サーバ”など、管理対象が増えることになる。これらを適切に管理できなければ、SOAやグリッドが生み出すはずの俊敏性や可用性、システムの効率利用性を享受することは不可能だ。

「Oracle Fusion Middleware 11g」は、業務アプリケーションからミドルウェア、データベース、バーチャルマシンまで、システムを構成しているリソースを一元的に管理できる仕組みを備えている。障害が発生したとき、業務アプリケーションの側から利用しているリソースをたどり、問題個所までドリルダウンできるのだ。

「管理ツールが分かれていると障害原因の特定や影響分析する際のわずらわしさもありますが、ツールの統合によって管理作業から属人性を排除できる点が大きなメリットだと考えます。業務システムごとに協力会社さんが分かれていて、別々の方法で管理作業が行われていると、競争原理が働かなくなり、コストコントロールができなくなってしまいます。一元管理できるインフラを整備することで、管理プロセスから属人性を排除できるのです」(首藤氏)。

情報資源の一元管理は、開発でも威力を発揮する。仕様書や設計書、データモデルなどのメタデータも一元管理できるので、再利用を確実に行うためのライフサイクル・マネジメントを実施する基盤にもなる。いわゆる運用フェイズの修正や拡張などの保守開発でも同様だ。

汎用機の時代からこうしたドキュメンテーションは極めて重要だといわれてきた。修正や変更、システム連携を行う場合、ドキュメントが整備されていないと影響分析だけで何日もかかってしまい、ビジネスチャンスを失うことになるかもしれない。いくらシステムアーキテクチャをSOA化しても、それだけでは“俊敏なシステム”にはならないのだ。

|

SOA導入の問題点として、理屈としては分かっても具体的に取り掛かるための手順や導入効果が不明確ということが指摘される。この点に関して首藤氏は「オラクルはこれまで世界中でサービス指向的なシステムの構築支援を行ってきました。導入ノウハウについては、こうした過去の成功体験を再利用することで解消できると考え、知見やノウハウをサービスとして提供しています」という。

1つは「SOA Insight」という導入前のコンサルティングメニューだ。現状調査からゴールの設定、課題の整理と解決策の策定、効果や難易度に基づいた優先度判定などを加味して、顧客企業とSOA導入に必要なシステム全体のアーキテクチャ(リファレンス・アーキテクチャ)やロードマップを作っていく。企業側はこれを見て、SOA導入を進めるか否かを判断する――というアセスメントメニューだ。

もう1つは、オラクル製品を使った実装に対するコンサルティングメニューだ。これはベストプラクティス的な方式で作っていくもので、Webアプリケーションのフレームワークのように、すでに用意されているテンプレートを使って、フィットギャップの形で構築を行う。Oracle AIA(Application Integration Architecture)という一種のテンプレート集が用意されており、これをインストールすることでデータモデルやサービス粒度などをノンカスタマイズでよければそのまま使うことができる。

このほか、オラクルでは「Oracle Fusion Middleware 11g」をプラットフォームとする「Fusion Applications」をリリースする予定だ。「この製品が登場すると基盤のみならず、サービス実装のところまで含めて、SOAシステムを丸ごとご提案させていただけると考えています。それはわれわれからすれば1つのマイルストーンになると思っています」と首藤氏は語る。

◇

SOAは、ソフトウェアをサービスやコンポジットという単位で構成したり、既存システムをサービス利用できるようにすることで、全社レベルでシステムの再利用を促す方法だ。仮想化/グリッドもハードウェアリソースを柔軟に共用できるようにする技術である。SOAやグリッドを導入すると、従来の「アプリーションごと」という単位を超えて、システム全体を一元的にマネジメントする仕組みが不可欠となる。

それを統合的に支援する基盤となる「Oracle Fusion Middleware 11g」は、大いに注目に値するソリューションといえそうだ。

編集長インタビュー企画 INDEX |

|

| 【第1回】 SOA&グリッド――使いこなしのポイントは一元管理にあり (@IT情報マネジメント Special) |

|

| 【第2回】 オラクルのインメモリ・データグリッドがシステム設計と運用を激変させる (@IT Special) |

|

| 【第3回】 「Howが分かるBI」が導くマネジメント・エクセレンス (ITmediaエンタープライズ Special) |

|

|

提供:日本オラクル株式会社

アイティメディア営業企画

制作:@IT情報マネジメント編集部

掲載内容有効期限:2009年8月17日

|

編集長インタビュー企画 INDEX |

|

| 【第1回】 SOA&グリッド――使いこなしのポイントは一元管理にあり (@IT情報マネジメント Special) |

|

| 【第2回】 オラクルのインメモリ・データグリッドがシステム設計と運用を激変させる (@IT Special) |

|

| 【第3回】 「Howが分かるBI」が導くマネジメント・エクセレンス (ITmediaエンタープライズ Special) |

|

|

関連リンク |

| Oracle SOA キャンペーンサイト | |

| Oracle アプリケーション・グリッド キャンペーンサイト | |

| Oracle AIA キャンペーンサイト | |

| Oracle Fusion Middleware製品情報 |

@IT/ITmedia リンク |

| 真のコストダウンを目指す――日本オラクルがFusion Middleware 11gを発表(ITmedia エンタープライズ) | |

| 「Oracle Fusion Middleware 11g」の目玉はソーシャルネット(@IT News) | |

| オラクル、WebLogic ServerをFusion Middlewareに統合(@IT News) | |

| データグリッド製品「Oracle Coherence」がFXシステムに採用(@IT News) | |

| 「アプリ側の変更は、なし」 オラクルがSOA基盤製品を強化(@IT News) | |

| 「Oracle WebLogic」誕生へ、オラクル新戦略のポイントは? − @IT (@IT News) |