日本発のオープンソースRDB「劔“Tsurugi”」正式版が登場 既存のものと何が違う?:「ないなら作りますか!」と開発者が結集

2024年9月、新しいオープンソースのリレーショナルデータベース(RDB)がGA(正式バージョン)となった。日本発の次世代高速RDB「劔“Tsurugi”」だ。なぜ今、日本発となるOSS(オープンソースソフトウェア)のRDBが生まれたのか。Project Tsurugiの責任者であり、ノーチラス・テクノロジーズ代表取締役会長の神林飛志氏に、誕生の背景や企業にもたらす価値を聞いた。

「ないなら作りますか!」と日本の開発者たちが立ち上がった

経営環境や顧客ニーズの変化に素早く対応することが企業の重要課題となる中で、柔軟性やスケーラビリティといったメリットを享受できるクラウドサービスを採用する動きが広まって久しい。

こうした時代において、企業の資産となるデータやデータベースを取り巻く現状と課題はどうなっているのか。日本発の次世代高速RDB「劔“Tsurugi”」(以下、Tsurugi)を開発したProject Tsurugiの責任者であり、ノーチラス・テクノロジーズ代表取締役会長の神林飛志氏はこう話す。

「OLAP(Online Analytical Processing)はクラウドサービスの活用が主流となっており、RDBそのものや、RDBの機能、性能に意識が向くことは減ってきています。そのため、RDBという言葉はOLTP(Online Transaction Processing)を指すケースがほとんどという状況です。RDBを使用するバックオフィスの基幹系、勘定系システムは、Read/Writeのパフォーマンス、セキュリティ、可用性を背景に、クラウドに移行できず、オンプレミスで運用されているケースもあります」

バックオフィス系の場合、業務要件が大きく変化することはない。しかし、使用年数に応じてデータが蓄積していて、それが一定量を超えるとパフォーマンスの頭打ちや劣化が生じてしまう。OLTPを使うような基幹系、業務系の場合、個人情報など機微情報を扱うため安易にクラウドに移行できないケースもある。

「法規制、業界規制はもとより、経済安全保障をはじめとする地政学的リスクの観点もあります。大切な情報を扱うシステムはクラウドではなくオンプレミスで構築したいというニーズは根強いです。クラウドアーキテクチャが進化する中でCPUのメニーコア化も進み、従来のRDBが想定していた実行環境との乖離(かいり)が起きています。既存のRDBが、メニーコア化の進むサーバハードウェアの真のパフォーマンスやポテンシャルを引き出せなくなりつつあることも課題です」

これだけハードウェア環境の変化や技術の進化があれば、国内企業が次世代RDBを開発してもおかしくないが、一向に出てこない。こうした状況にしびれを切らした日本のデータベース開発者たちが「ないなら、作りますか!」と有志の勉強会を開いたのがTsurugiの始まりだ。

「先端技術のミドルウェアを開発してきた人たちが、自分たちでがっつり使う前提で開発しました。アーキテクチャは妥協していませんし、拡張性も織り込み済みで、分散処理も大前提です。この20年間のデータベース業界での研究成果を取り込んだ技術の集大成となっています。メニーコア/大容量メモリなど現代のハードウェア環境の性能をフルに引き出せる、モダンアーキテクチャな次世代RDBです」

有志の勉強会から始まったProject Tsurugiは、後にNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発」事業に採択され、大学(東京科学大学、慶應義塾大学、名古屋大学、大阪大学)、研究機関(国立天文台)、民間企業(NEC、ノーチラス・テクノロジーズ)他、多数の関係者が開発に協力している。

「われわれが単独で開発したものではなく、データベースに携わる日本のエンジニアたちがさまざまな形で関与して開発しているOSSのRDBです」と神林氏は強調する。ノーチラス・テクノロジーズもデータ処理のスペシャリスト集団であり、分散処理の「Asakusa Framework」も手掛けている。同社が持つ技術的な強みをTsurugiに取り入れている。

Tsurugiが企業に提供する価値

Tsurugiの特徴は、基本アーキテクチャが次世代型であること、バッチ処理とオンライン処理を同時に高速処理できること、低レイテンシ処理の基盤として、拠点間/サーバ間の連携に有効であることなどが挙げられる。詳しく見ていこう。

Tsurugiのアーキテクチャ

Tsurugiのアーキテクチャは強一貫性のみを提供し、処理データは全てメモリ上に持つ。永続化はSSDやHDDで行う。強一貫性を確保することで、高パフォーマンスに寄与している。分散システム志向であり、コアスケールさせるために実行計画から分散処理しているのも強みだ。

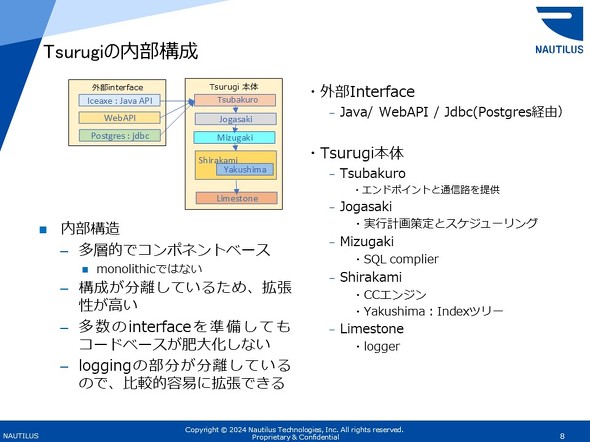

Tsurugiは多層的なコンポーネントを組み合わせて構築されており、拡張性が高いのも特徴だ。Tsurugi本体内にエンドポイントとの通信路を提供する「Tsubakuro」、実行計画策定とスケジューリングを行う「Jogasaki」、SQLコンパイラの「Mizugaki」、CC(Concurrency Control)エンジンの「Shirakami」、Indexツリーの「Yakushima」、ロガーの「Limestone」がある。外部インタフェース(Java、WebAPI、JDBC〈Java Database Connectivity〉)は、Tsubakuroにアクセスすることになる。

バッチ処理とオンライン処理を同時に高速処理

Tsurugiの大きな強みが、バッチ処理と同時にオンライン処理もできる点だ。既存のRDBはバッチ処理中にロックをとることで、データの整合性や一貫性を確保する。Tsurugiは「楽観ロック」に独自の実装を組み合わせることでロックフリーな特性を持ち、データ一貫性を確保しつつも処理速度が著しく低下することなく、バッチ処理とオンライン処理を同時実行できる。

インメモリ/メニーコア環境の場合、バッチ処理自体も高速だ。例えば、通常13分で終了するバッチ処理は、オンライン処理と同時並行しても17分で終えることができたという。

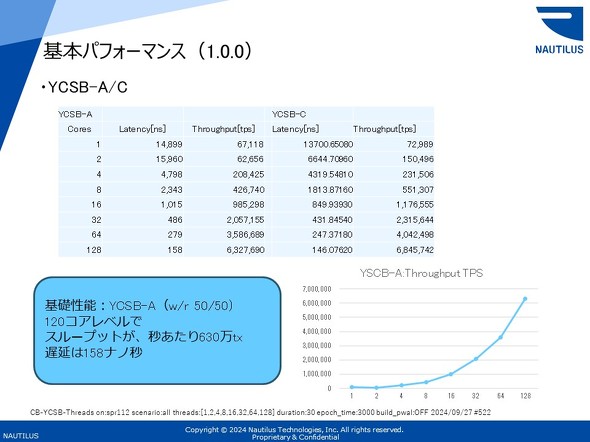

Tsurugiのベンチマーク

オープンソースのベンチマークツール「Yahoo! Cloud System Benchmark」を利用したテストでは、120コアレベルでスループットが630万TPS(Transactions Per Second:トランザクション毎秒)、レイテンシは158ナノ秒だった。かつてはスループットとレイテンシがトレードオフの関係にあったものの、神林氏は「今は(次世代型は)そういう時代ではない」と断言する。

ベンチマーク結果を見ても、低レイテンシ、高スループットを両立できていることが分かる。メニーコア環境で分散処理を高密度で実現できるTsurugiならではの特徴と言えるだろう。

スーパーフォーミュラのリアルタイム解析にTsurugiを活用 「人間の反射神経をしのぐAIを実現」

メニーコア環境で低レイテンシを実現するTsurugiは、拠点やサーバ間の連携、レプリケーションの課題解決としても期待されている。既存RDBの場合、どの拠点も常に同じ状態にしようとしても、分散コミットができないため、拠点間の連携は非同期処理が基本だった。「どこまで行っても部分書き込み問題があった」と神林氏は言う。

Tsurugiの場合、同じラックにある別サーバ、別ラックにあるサーバ、さらに100キロ圏内にあるデータセンターのサーバまで同時に更新できる。「ローカルに書き込んでいるのと違いがほとんどないため、常にレプリケーションがとれた状態でコミットが返ります。これまでこういう高可用性をRDBが提供することはできませんでした。万が一、サーバが落ちても、常に同じ状態のサーバに切り替えられる性能を持ちます。これは企業からの注目も集まっている部分です」と話す。

最近注目されているAI(人工知能)を低レイテンシで実現したいユースケースにもTsurugiは有効だ。

「AIに与えるデータはCSVなどのファイルベースで、ファイルシステムの仕組みではシステムダウン時に対応できません。AIの学習、実行までのサイクルをどこで行うかも課題です。安価なエッジ側ではリソースの処理性能に限界があり、推論をクラウド側にする場合は通信遅延、セキュリティ、コストが課題として浮上します。エッジに近いオンサイトで、低レイテンシでAIを推論するための手段としてTsurugiが貢献できます」

最近のTsurugiを活用した事例として、スーパーフォーミュラにおけるAIを活用したリアルタイム解析がある。数百のセンサーから得られたテレメトリーデータをTsurugiへリアルタイムに書き込むと同時に、AIがTsurugiのデータに基づいて推論することで、レース中にAIがラップタイムをリアルタイムに予測したり、衝突回避などの危険管理を支援したりする。

「レーシングドライバーやチームの監督に必要な情報をリアルタイムに提供できます。目指しているのは『人間の反応速度の限界を超えるAI』です。メニーコア環境で低レイテンシを実現できるTsurugiだからこそ取り組めたケースで、AIの専門家からはTsurugiの性能を高評価する声もいただいています」

有償サポートでTsurugiの活用を支援

Tsurugiは「GitHub」からソースを入手して自由に使用できる。ノーチラス・テクノロジーズは、Tsurugiの導入や活用を支援する有償サポートサービスも提供する。Tsurugiを運用、監視する「Altimeter」や運用管理ツールの「Belayer UI」など、Tsurugiの本格活用の支援にも力を入れている。

「誰にでも分かるように執筆したTsurugiの解説本『次世代高速オープンソースRDB Tsurugi』 も発売しています。ただ、どのデータベースであっても高パフォーマンスを実現するのは容易ではありません。Tsurugiを熟知している私たちにご相談いただき、パフォーマンスを約10倍に改善できた事例もあります。Tsurugiのポテンシャルを最大限まで発揮させたいなら、われわれの有償サポートを活用していただければと思います。直近では、サポートSQLの拡張や対応プラットフォームを拡大して、2025年以降は分散レプリケーションの本格導入のサポートなども計画しています。現代のハードウェア性能をフルに引き出せる、日本発、日本企業のためのオープンソースRDBで、皆さんの税金が投入されているプロジェクトです。この機会に利用を検討してみてください」

イベント情報

「第1回 劔"Tsurugi" ユーザー報告会」を開催いたします。スーパーフォーミュラの実証実験の話を主に、劔"Tsurugi"を使った事例のご紹介や劔"Tsurugi"の現在と未来についてお話します。

- 日時:2025年2月21日 午後2時〜4時50分

- 受付は午後1時30分から行います。開始時間の間際は混雑する可能性がございますので、時間に余裕をもってお越しください。

- 場所:TKP 東京駅カンファレンスセンター

- 登壇:M-TEC、技術研究組合光電子融合基盤技術研究所(PETRA)、日本電気(NEC)、ギリア、ノーチラス・テクノロジーズ

各登壇者の発表内容の詳細などは、劔"Tsurugi"コミュニティサイトをご覧ください。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:株式会社ノーチラス・テクノロジーズ

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2025年2月13日

ノーチラス・テクノロジーズの神林飛志氏

ノーチラス・テクノロジーズの神林飛志氏

Tsurugiの解説本『

Tsurugiの解説本『