岐路に立たされるITインフラ担当、Nutanix Field CTOの言葉から打開策を探る:ビジネスに貢献できない企業ITインフラに未来はない、何ができるのか

ビジネスとITの一体化が進む中で、昔ながらのITインフラ運用ではニーズに応えられなくなってきている。もはやビジネスを積極的に支えられないITインフラは、「無用の長物」と指摘されかねない状況だ。IT部門は事業部門に置いていかれるだけなのか。対応策はあるのか。

VMwareを使ってきたかどうかにかかわらず、企業のITインフラは岐路に立たされている。

DX(デジタルトランスフォーメーション)が進み、ITとビジネスは一体化しつつある。ITを活用してビジネスを拡大させたり、ITそのものを使って新しいビジネスを創出したりすることはいまや当たり前だ。こうした中で、ITインフラ運用部門とビジネス部門の乖離(かいり)が広がっている。急速に進化するビジネスのITニーズに、旧態依然としたコンピューティングインフラの運用がついていけなくなっているからだ。

ITインフラは、まずITニーズの加速化と多様化に機動的で柔軟に対応できる必要がある。次に、ほぼ全ての企業が注力するデータ活用を支えられなければならない。また、本格化する生成AI(人工知能)への取り組みを支援することも課題となる。さらには、深刻な問題となっているサイバー攻撃からビジネスを守るための手だてが求められる。

これら4つの課題について、ITインフラのエキスパートに聞いた。

ビジネス成果の達成に集中できるITインフラとは

「いまこそ、事業部門が成果の達成に集中できるITインフラが重要です」とニュータニックス・ジャパンの荒木裕介氏(執行役員 Field CTO 兼 システムエンジニア統括本部長)は話す。同社は、仮想化基盤を提供するだけでなく、コンテナ、AI、データベース管理などのさまざまなPaaS的サービスを展開している。

「多くのIT部門は、ビジネスで求められるITニーズの変化に追随できていません。システムの利用者に対し、常に魅力的なサービスを提供し続けるようなサービス提供モデルにシフトする必要があります。そうすることで、本当の意味でITがビジネスに貢献できるようになると考えています」

そうはいっても、既存ITインフラの運用で手いっぱいという担当者は多いだろう。

インフラ管理はますます複雑化し、運用コストや手間が増大している。スケーラビリティにも課題があり、ビジネスの成長に応じてリソースを迅速に追加することが難しい。データのサイロ化が進んでいることも分かっているが、対応は困難だ。サイバー脅威や規制への対応も遅れがちで、ランサムウェア被害やデータ漏えいのリスクも高まっている。一方で、クラウドの活用が叫ばれてきた。だが、IT部門ではクラウドのスキルを持った人材が不足しており、事業部門にITインフラ利用の主導権を握られているケースが増えている。

特効薬は、運用しやすくセルフサービスも生かせる、ハイブリッド・マルチクラウドを統合した「機動性」「拡張性」「柔軟性」の高いインフラ環境をIT部門が提供することだと荒木氏は話す。というと難しそうに響くが、シンプルに実現できるという。

では、上述の「変化への対応」「データ活用」「生成AI」「サイバー攻撃対策」といった課題にどう取り組めばいいのか。

インフラ管理をシンプル化し、変化に対応できるスケーラビリティを確保

1つ目の「変化への対応」は、インフラのシンプル化と柔軟性の確保を目指す取り組みだ。

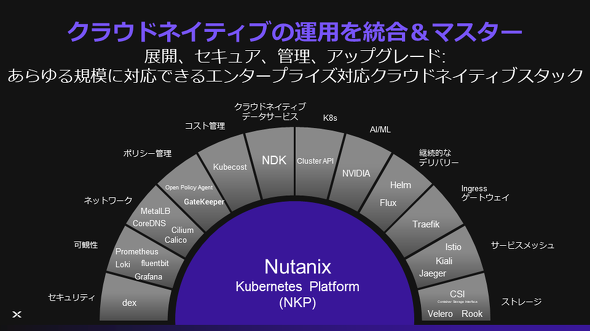

「顧客のニーズが変化したときに、素早く対応できるインフラを作ることが求められます。これには2つの方向性があります。1つは複雑化したインフラ管理のシンプル化です。インフラそのもの、構築手法、運用管理、バージョンアップの仕組みなどを極力シンプル化して、手間をかけないようにする。もう1つはインフラのスケーラビリティを確保するためのプラットフォーム化です。インフラを整備する際に、仮想マシン、コンテナ、データベース、ストレージなど複数の要素をばらばらに構成するのではなく、単一プラットフォーム上のサービスとして個々に利用できるようにします」

Nutanixの具体的なプロダクトとしては、基盤ソフトウェアの「Nutanix Cloud Infrastructure」(NCI)、コンテナ基盤の「Nutanix Kubernetes Platform」(NKP)、ストレージの「Nutanix Unified Storage」(NUS)、データベース管理の「Nutanix Database Service」(NDB)、エッジ、データセンター、クラウド上に配備されたそれらのサービスを統合的に管理するための「Nutanix Cloud Manager」(NCM)などがある。コアとなるプラットフォームの上にこうした機能がサービスとして提供されており、ユーザーはそれらをオンプレミスやパブリッククラウドで利用できる。

気付いていない人も多いようだが、NutanixはNUSの一環として、ファイルストレージやオブジェクトストレージ機能をかなり前から提供してきた。これを使えば、独立したストレージアプライアンスを導入、運用する必要はなくなる。

「オンプレミス環境でパブリッククラウドのようにサービスを利用できます。一方で、クラウド環境でもオンプレミス環境と同じプラットフォームを利用可能です。オンプレミス、クラウド、エッジといったさまざまな環境で同じインフラを統合管理できることが強みです」

オンプレミスのインフラは柔軟に、効率良く、手間なしにコンピュートリソース、ストレージリソースを独立して拡張できる。ストレージが足りなくなったら、ディスクのみを搭載したノードを調達して接続するだけで、記憶領域を拡張できる。

パブリッククラウドでは、「Nutanix Cloud Clusters」(NC2)というソリューションを展開する。オンプレミスと同じインフラソフトウェアスタックを、Amazon Web Services(AWS)やMicrosoft Azure上で利用できる。

Nutanixをわざわざクラウドで動かさずとも、クラウドの仮想インスタンスを使った方が効率的なのではないかと聞くと、逆だという答えが返ってきた。

「クラウドでは、それぞれCPUやメモリ量の構成が固定された仮想インスタンスタイプから選択して使うようになっています。すると、実際に利用するリソース量とのギャップが生まれ、効率が低下しがちです。一方、Nutanixを利用すると、コンピューティングリソースを柔軟に割り当てられるため、集約効果が高まり、リソースの拡張も柔軟に対応できます。また、外部ストレージを追加する機能が新たに加わったことで、スケーラビリティを確保しやすくなりました」

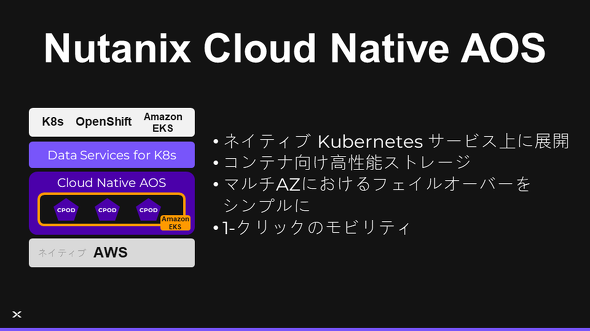

Nutanixは、あらゆるアプリケーションをあらゆる場所で稼働させることを目指した「Project Beacon」というプロジェクトにも取り組んでいる。クラウドプロバイダーと連携してNutanixが管理するPaaSのようなマネージドサービスだ。そのProject Beaconから生まれた初めての製品が「Amazon Elastic Kubernetes Service」(EKS)などのKubernetes環境で、基盤ストレージソフトウェアの「Nutanix AOS Storage」(AOS)を稼働することができる「Nutanix Cloud Native AOS」だ。NC2などの抽象化レイヤーなしに、Nutanixのデータサービスをパブリッククラウド上でネイティブで利用可能だ。

Project Beaconからは今後、Cloud Native AOSを皮切りに、Kubernetes環境で動作するアプリケーション(PaaS)が多数登場する予定となっている。

データのサイロ化やデータ分析のニーズにどう対応?

2つ目の「データ活用」は、データサイロの解消や統合的な分析を実現する取り組みだ。

「オンプレミスのデータセンターやクラウド、エッジなどにデータが分散し、活用のためのデータ移行や準備に大きな手間がかかっています。データ活用のためには1つの大きなデータプラットフォームを作るというアプローチがあります。Nutanixのアプローチはそれとは違い、データが生成される場所に近いところでデータを取り扱い、それぞれで自由に収集・分析できます。これを実現するのが、オンプレミス、クラウド、エッジなどの場所を問わずに利用できるデータサービスです。ファイルストレージ、オブジェクトストレージ、ブロックストレージ、データベースなどさまざまなサービスを提供します。コンテナ環境でも、データを保持するステートフルなアプリケーションを利用したいというニーズは高まっていますが、永続ストレージをシンプルに管理できます」

ストレージサービスのNUSは、ファイル、オブジェクト、ブロックという異なるストレージサービスを、単一のプラットフォームで提供できる。また、データベースサービスのNDBは、PostgreSQL、EDB、MongoDB、MySQL、Microsoft SQL Server、Oracleなどのさまざまなデータベースを管理するプラットフォームだ。分散データベースとして利用したり、事業部門がセルフサービスで使えるDBaaS(Database as a Service)を提供したりと柔軟に活用できる。柔軟性の高いデータサービスをシンプルに管理できることがNutanixの強みだ。

生成AI活用やセキュリティ対策を支援するソリューションも提供

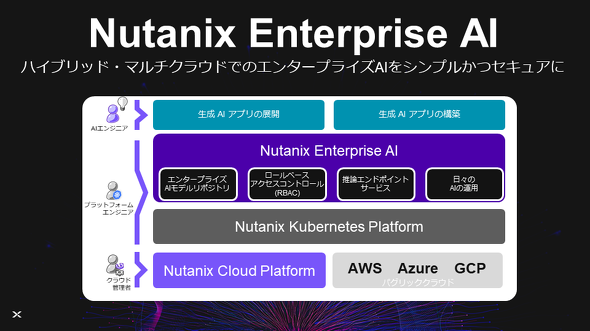

3つ目の「生成AIへの対応」については、業務に直結したAI活用をサポートする取り組みとなる。

「生成AIは、ChatGPTのようなツールを取りあえず使うというブームの時期が過ぎ、業務でどう活用するかを具体的に検討するフェーズに入りました。そこでポイントになるのが、AIを既存のデータやナレッジとどう連携させるかです。ログやテキスト、ファイル、写真、映像、データベースなど多種多様なデータを管理するためのプラットフォームがこれまで以上に重要になります。またAIモデルの開発や活用も重要です。生成AIを業務に直結した形で活用できるように、Nutanixは『GPT-in-a-Box 2.0』と『Nutanix Enterprise AI』(NAI)の一般提供を開始しました。これらのソリューションを活用することで、AIモデルの選定・アップグレードやAIアプリの開発、デプロイをシンプル化し、効率的で容易な運用を実現します」

AI領域では、アプリケーションの開発とビジネスへの活用を支援するため、パートナーとの協業ソリューションも強化している。2024年10月にはDataRobot、日立システムズと連携して、AI開発基盤と開発ツールを提供することも発表している。

4つ目の「セキュリティ」は、ランサムウェア対策などのサイバー脅威に対して、脅威の検知やデータ保護を強化する取り組みとなる。

「ランサムウェア攻撃対策として、『Nutanix Data Lens』(NDL)というSaaSを提供しています。これにより、ランサムウェア攻撃や内部の脅威に対して不審な活動を検知し、ブロックします。ダッシュボードを用いて、攻撃者の行動を分析し、リスクの可視化や特定が簡単にできます。データをワンクリックでリカバリーし、迅速に事業を復旧させることができます」

データの暗号化や、ネットワークレイヤーでのマイクロセグメンテーション、クラウドを災害対策サイトとするバックアップやレプリケーション、リカバリーなどのソリューションも提供し、多層防御でサイバー攻撃に対抗するという。

このように、Nutanixを活用し、4つのテーマで取り組むことで、ITインフラ運用とビジネスに存在するギャップを段階的に小さくできる。荒木氏はこう述べる。

「ほとんどの企業が、オンプレミス、プライベートクラウド、パブリッククラウド、エッジが混在した環境でビジネスを推進することになります。それぞれを異なる仕組みで管理すれば、複雑性は増すばかりです。また、どの環境でも仮想マシンが動けばよいというだけでは、ビジネスへの貢献も難しいままです。重要なことは、共通のテクノロジーを用いて管理し、あらゆる場所に存在するデータを活用できるようにすることです。Nutanixを利用すると、さまざまな環境でアプリケーションやデータを連携させ、ネイティブに統合することができます。お客さまが描く将来の姿を実現するために、常に新しい技術を提供し、ビジネス成果の達成を支援していきます」

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:Nutanix Japan合同会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2025年3月26日

ニュータニックス・ジャパン 荒木裕介氏

ニュータニックス・ジャパン 荒木裕介氏