「VMwareに高いライセンス費用を払いたくない」けど「移行は難しい」 悩める企業の駆け込み寺とは:IPアドレスやOS変更は必要なし

VMwareの買収によってライセンス体系が激変し、ユーザー企業は対応を迫られている。しかし、移行は容易ではなくコストや時間もかかる。期限が迫る中でどのような解決策があるのか、ITインフラの有識者に聞いた。

VMwareがBroadcomに買収されたことで、VMwareの組織体制がグローバルで大きく変わった。提供される製品ポートフォリオの刷新、ライセンス販売形態の変更も発表された。

VMwareユーザー企業にとって特に問題なのが「永続ライセンスからサブスクリプションへの移行」「個別プロダクト製品の廃止と統合パッケージへの移行」というライセンス販売形態の変更だ。

これに伴い、仮想化基盤を維持しようにも次のライセンスが更新できない、ライセンス料が高額になってしまうといった可能性が出てくる。そのため、多くのVMwareユーザー企業が既存インフラ環境のクラウド移行を検討し始めている。

だが、仮想化基盤の移行は容易ではない。コストや時間が限られる中で、運用も含めた移行環境の見直しや整備に悩むユーザー企業は多い。

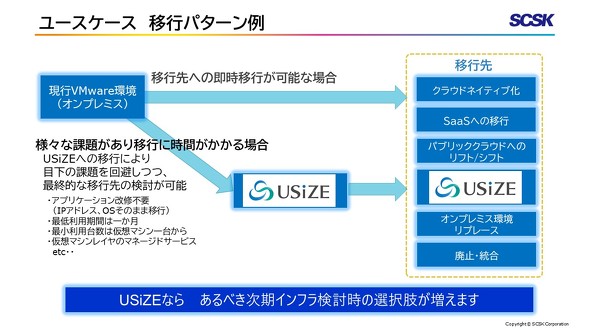

VMware製品環境を変更する場合は、即座に移転できるケースと時間を要するケースがある。前者は、パブリッククラウドへの移行やHCI(Hyper-Converged Infrastructure)の導入、プライベートクラウドの構築などの選択肢がある。これらを組み合わせて、新たにモダナイズした仮想化基盤を構築することになる。

しかし、このようにスムーズに移行できる企業は少数だ。準備が不足したまま移行すれば期待した効果が得られないだけでなく、障害の発生など業務に支障を来す可能性もゼロではない。

VMware製品のライセンス更新期限が刻一刻と迫る中、仮想化基盤の移行に課題を抱える企業はどうすればよいのだろうか。

取りあえずは現状維持、将来的にはクラウドに移行したい企業の“駆け込み寺”

「対応策の一つとして、VMwareとプロバイダー契約を結んでいる企業から、マネージドサービス付きのVMwareサービスを購入する方法が考えられます」

このようにアドバイスをするのはSCSKの豊口博文氏(ITインフラサービス事業グループ クラウドサービス事業本部 USiZEサービス部 部長)だ。

VMware製品を扱うプロパイダーの一部は、ユーザー企業が購入するライセンスとは別に、ユーザー企業にクラウドサービスを提供するためのライセンスを購入し、インフラと合わせて提供している。「VMware製品を単に再販するのではなく、マネージドサービスなどとセットで利用する形ですが、既存の環境を大幅に変更せずに利用できる可能性があります」と豊口氏は解説する。

一方、基盤を現状のまま維持するだけでなく、クラウド移行などを前提に仮想化基盤のモダナイズに取り組む準備をこの機に進めておきたい、という企業の本音もあるだろう。

そうした企業の“駆け込み寺”として注目を集めるのが、SCSKが提供するクラウドサービス「USiZE」(ユーサイズ)だ。

USiZEは「攻めと守りに伴走し、なりたい未来にフィットするプライベートクラウド」をコンセプトに、各種クラウドサービスのハブとなる高い接続性や堅牢(けんろう)なセキュリティ対策による重要データの保護といった機能を備える。

特徴は現状のITインフラ構成を維持しながら、クラウドライクな運用が可能になることだ。

「USiZEはネットワークのL2延伸が可能なので、サーバのIPアドレスを変更せずに移行できます。また、ユーザー企業専用のサーバやストレージを準備できるため、一部の管理ソフトウェアやデータベースなどであるような物理環境ごとにライセンスが必要な商用ソフトウェアについても、ライセンスを再購入せずに既存ライセンスを使えます。保守切れのOSも稼働さえすれば受け入れ可能です。これらの特徴によって時間とコストを抑えつつ、既存のVMware製品環境を容易に移行できます」とSCSKの長谷川裕氏(ITインフラサービス事業グループ クラウドサービス事業本部 USiZEサービス部 第二課 課長)は説明する。

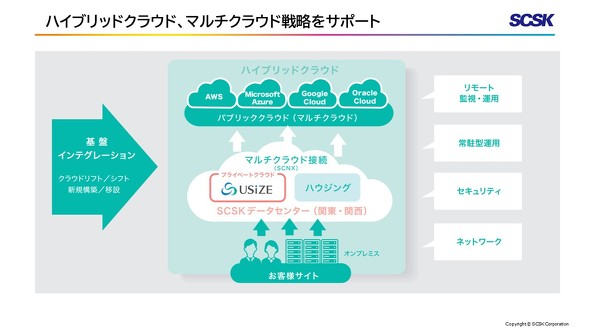

プライベートクラウドとしてのUSiZEの強みは大きく2つある。1つ目は「Amazon Web Services」(以下、AWS)や「Microsoft Azure」(以下、Azure)などのパブリッククラウドの他、オンプレミスインフラとの高い接続性を実現するハイブリッドクラウドであることだ。2つ目は国内におけるデータ主権を確保したソブリンクラウドであることが挙げられる。それぞれの強みを詳しく見ていこう。

高い接続性を実現するハイブリッドクラウド

USiZEはプライベートクラウド単体としての利用はもちろん、AWSやAzureなどのパブリッククラウドを組み合わせたマルチクラウドとしても、オンプレミスを組み合わせたハイブリッドクラウドとしても利用できる。複数のクラウドサービスを高い接続性で組み合わせ、パブリッククラウドファーストから一歩先の活用を目指したハイブリッドクラウド環境を、設計、構築、移行、運用の全フェーズで支援する。

「USiZEは関東と関西のデータセンター(DC)でプライベートクラウドを運用しており、2つのDC間も高い接続性を維持しています。『SCNX』(SCSK Cloud netXchange:エスシーネックス)と呼ぶパブリッククラウドのPoP(Point of Presence)機能をDC内に配備しており、主要なパブリッククラウドとUSiZEのダイレクト接続を実現しています」(豊口氏)

データ主権を確保したソブリンクラウド

近年、データ保護に関する各国の法律や規則への適応を保証したクラウドサービスを指す「ソブリンクラウド」への注目が集まっている。

「外資系のクラウドサービスを利用している場合、日本リージョンにデータを保存していても、海外の法令の影響を受けてデータを提出しなければならない可能性があります」とSCSKの西澤麻紀氏(ITインフラサービス事業グループ クラウドサービス事業本部 USiZEサービス部 副部長)は説明する。

世界情勢が混とんとして、データを取り巻く環境の不透明感が増す中、USiZEは「データ主権と管轄権管理」「データの独立とモビリティー」「データアクセスと整合性」「データセキュリティとコンプライアンス」の4つの観点からユーザー企業が保有する重要データの保存や活用をサポートする。

「国産クラウドであるUSiZEであればデータは国内に保存、処理されるので、ユーザー企業は他国や他地域の法令などの影響を受けずにデータ主権を確保できます。情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)やISMSクラウドセキュリティ(ISMS-CLS)などの認証を取得しているので、安全かつ安心な状態で利用していただけます」(西澤氏)

800サーバの移行に成功 USiZEとAWSを同時利用した事例

このようなUSiZEの特徴を生かした事例を紹介しよう。国内のある情報機器・電機メーカーは利用していたDCの閉鎖が決まり、基幹系システム、周辺系システム、情報系システムが稼働する約800サーバ(100ラック相当)を別のDCに移行する必要があった。

移行に当たり、DCおよび運用とネットワークの利用料が高額であり、オンプレミス環境がDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の足かせになっているという課題の解決が必要だった。

そこで、オンプレミスインフラに一部を残して大部分をAWSとUSiZEに分散配置し、移行先を仕分けた。「AWSに早期に移行できるサーバは、当社の移行テンプレートを利用して迅速に移行しました。それと同時に800サーバのうちおよそ300サーバをUSiZEに移行して、リスクを最小限に抑えながらITインフラのモダナイズを進めました」と長谷川氏は振り返る。

「USiZEを導入する際、基幹系システム、周辺系システム、情報系システムを別々のクラウドに分散配置するマルチクラウド相互接続を提案しました。基幹系システムの商用リレーショナルデータベース環境の受け口としてUSiZEを導入し、周辺系システムおよび情報系システムをそれぞれ別のパブリッククラウドに実装しました。マルチクラウド接続にSCNXサービスを利用することで、低コスト、低遅延で連携できています」(長谷川氏)

コンテナ対応やGPU対応などの機能強化を検討

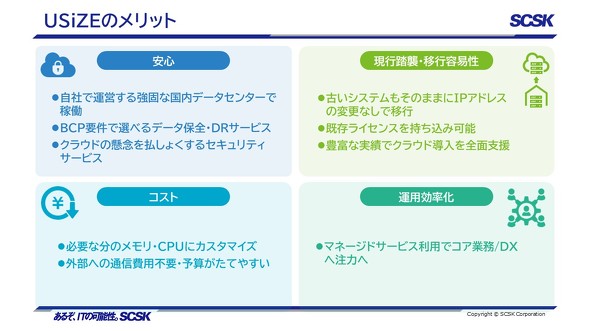

USiZEの特徴をまとめると「安心」「現行踏襲・移行容易性」「コスト」「運用効率化」の強みを持つプライベートクラウドサービスであるといえる。

USiZEのセキュリティ対策をさらに強化するために、SCSKは2024年にバックアップデータからランサムウェア感染の予兆を検知して通知するサービスをリリースしている。今後もハイブリッドクラウドの機能強化として、ユーザー企業の運用負荷を軽減する仕組みの提供なども検討している。

SCSKの小林朗氏(ITインフラサービス事業グループ クラウドサービス事業本部 USiZEサービス部 第一課 課長)は「セキュリティやコンプライアンスの観点でサービスの強化を図るとともに、ワークロードの多様化にも追随するためのコンテナへの対応や、AI(人工知能)やハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)を活用するためのGPU(Graphics Processing Unit)を利用できるようにする機能の追加も検討しています」と話す。

プライベートクラウドによるAI基盤構築のニーズが高いことから、USiZEにおけるGPU対応も計画しているが、それ以外にも元データはUSiZEに保存して、AIによる分析や機械学習にはパブリッククラウドを使う仕組みも検討する。

「SCSKが提供する一部のSaaSの開発インフラとしてUSiZEが利用されている実績があることが、USiZEの強みです。当社は主要なパブリッククラウドベンダーと強固なパートナーシップを結んでいます。今後もユーザー企業を理解して、コンサルティングやDCの運用を含めた全領域のサービスを提供します。VMware製品環境の移行に課題を抱えているIT担当者の方は、当社にご相談ください」(豊口氏)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:SCSK株式会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2025年4月2日

SCSKの豊口博文氏

SCSKの豊口博文氏 SCSKの長谷川裕氏

SCSKの長谷川裕氏

SCSKの西澤麻紀氏

SCSKの西澤麻紀氏

SCSKの小林朗氏

SCSKの小林朗氏