企業が内製化に失敗する3つの理由と、支援者に聞く「本当に大切なこと」:内製化「やり直し」の秘策とは

多くの企業が自社でシステム開発、運用を行う「内製化」に取り組んでいる。だが内製化の実践手段は充実しているにもかかわらず、推進に行き詰まっているケースは多い。その真因は何か。これから着手する、あるいは推進しているが課題を感じている企業に向けて、成功のポイントを探る。

およそ全てのビジネスや業務をITが支えている中、ITサービスやシステム開発が「ビジネス展開」と同義になって久しい。これを受け、開発や運用を社外に委託することが一般的だった多くの日本企業において「内製化」に取り組む動きが高まり続けている。

一方で、内製化の難しさ、ハードルを痛感する企業も増えているようだ。ローコード/ノーコードツールの他、生成AI(人工知能)など、手段は充実しているにもかかわらず、なぜ多くの企業は内製化に行き詰まってしまうのか。成否を分けるポイントは何なのか。

本稿は、企業の内製化推進を支援しているパーソル&サーバーワークスにインタビュー。その豊富な支援経験から、よくある失敗原因と成功のポイントを聞いた。

クラウドの普及が内製化の推進要因に

「近年は、アプリケーションがほぼ全ての顧客接点や業務を支えています。これをいかに迅速かつ適切に開発、提供できるかが、業種を問わずビジネスの成否を分ける鍵となっています。その意味では、全ての企業が『テクノロジー企業』になっているといえるでしょう。背景にあるのは、ビジネス価値のタイムトゥマーケットを短縮させたいという思いです。特にここ数年は、内製化でビジネス展開のスピードを向上させる試みが増えている印象です」

パーソル&サーバーワークスの植木順也氏(代表取締役社長)は、内製化に取り組む企業が増えている背景をこう話す。実際、ビジネスは「ニーズに応えるスピードと品質」が差異化の要素になっている。これを支えるアプリケーション開発と運用を社外のシステムインテグレーター(SIer)に委託するよりも、自社ビジネスを知り抜いている自社人材に任せた方が、機能や品質、時間、コスト面で理想的であることは自明だろう。

植木氏は、背景として「クラウドサービスの台頭」も挙げる。従来型のオンプレミスシステムは、物理サーバなどの調達から構築まで多大な時間と費用がかかるため、失敗は許されなかった。しかしクラウドサービスなら短期間かつ小さな初期コストで構築でき、失敗しても容易に撤退できる。チャレンジしやすい環境が成熟したことが内製化を後押ししているわけだ。同社の千葉哲也氏(取締役)はこう補足する。

「インフラ部分はクラウドサービス側が責任を持っていますし、APIを通じて簡単に操作できます。つまり作ることに集中できるわけです。最終的にはSIerに依頼するとしても、『プロトタイプなら自分たちで作れるから、まずはチャレンジしてみよう』と考える企業は増えています。クラウドサービスなら何度でも挑戦できますし、“正解”にたどり着く機会が増えるということです。これは非常に大きなメリットです」

昨今は人材不足が深刻化し、頼みの綱であったSIerにすら委託を断られてしまうケースもある。今や「ビジネス展開」と同義となった「開発、運用」のノウハウを社内に蓄積し、持続可能なものにするという観点でも内製化が注目を集めている。

だが、戦略を立てたものの成果を挙げられずにいるケースは多い。事実、パーソル&サーバーワークスへのそうした相談も増えているという。内製化につまずく原因とは何だろうか。

内製化に対する経営層の理解度が低く、現場が迷走

まず挙げられるのは、経営層と現場で共通のゴールを設定できていない、正しく共有できていないという問題だ。自ら理解を深めようとせず、推進方法も分からないような担当者に「本ならいくらでも買っていいよ」などと言うだけで、取り組みを丸投げしてしまう経営者もいる。

そして残念なことに、いまだに「コスト削減のためにクラウドサービスを使おう」と考える経営者がおり、内製化をコスト削減策と捉えている傾向が目立つという。

「クラウドサービスはビジネス展開の柔軟性と可用性を向上させる手段ですし、内製化の本質はビジネスの価値と変化の対応力を高めることで、単なるコスト削減策ではありません。経営層がコストにしか興味を持たず、内製化のメリットを理解しないまま指示するようでは現場が迷走してしまいます。『内製化したのに安くならないじゃないか』と叱咤(しった)すれば、現場は困惑するに違いありません。失敗から学べる教訓もありますが、この場合、『前提から間違っていた』以外の教訓は得られません」(千葉氏)

クラウド活用に必要なスキル、アセット不足

技術面の課題も大きい。多くの企業は目的に応じてクラウドサービスを使い分けるために、マルチクラウド環境を想定して内製化に取り組んでいるが、そもそも主要なパブリッククラウドの全てに精通した人材は極めて少ない。その上クラウドサービスの進化は非常に速い。「Amazon Web Services」(AWS)だけでも350を超える提供サービスがあり、年間に3000以上のバージョンアップや機能改修が実施されている。

「そこで課題となるのが、人材のスキル不足と育成です。複数のクラウドサービスを扱う場合、どうしても広く浅いスキルしか得られなくなってしまいます。特定のクラウドサービスに関する深い知識を持つ人材が不足し、育成も困難なため、クラウドサービスを使いこなせず内製化も進まないというわけです」(千葉氏)

内製化が単発プロジェクト化し、事業部門と連携できない……組織文化の課題も

組織文化の醸成も重要だ。特定の部門やチームが内製化の重要性を理解しているだけでは、全社的な取り組みに発展しにくい。優秀なリーダーが内製化をけん引したが、異動や退職でその人がいなくなったために、取り組み全体が停滞してしまったケースもあるという。

「優秀なリーダーやチームがあっても組織として推進できなければ、継続的な成功は難しいでしょう。経営層が旗を振り続け、その理念を具現化できるリーダーやチームがおり、事業部門とコミュニケーションしながら取り組みを推進できる、組織としての仕組みや文化を醸成することが不可欠です」(植木氏)

顧客に解決策を提案できるAWSの専門家が常駐 クラウド活用と内製化を強力支援

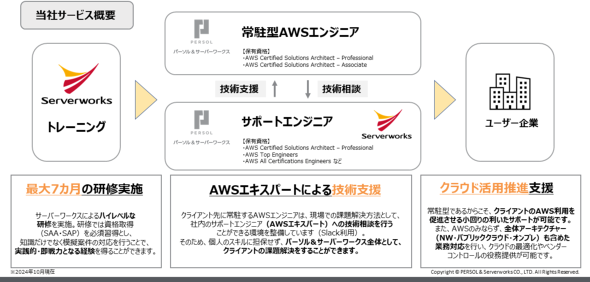

このように内製化がうまくいかない背景には、人材不足に加えて、技術ノウハウ、組織文化の課題がある。そこでパーソル&サーバーワークスが提供しているのが、主要クラウドサービスの中でも活用機会が多いAWSに特化したエンジニアを育成する「常駐型内製化支援サービス」だ。企業の中に入って、実践のペースメーカーの役割を担う存在といえる。

ポイントは、AWSの導入、設計、構築、そしてAWSを利用する際のルール作り、コスト削減のためのアーキテクチャの見直しなど、AWS活用の支援、教育も含めて伴走することだ。クラウドサービスをどう使いこなせるかが開発成果物の機能や提供品質、コスト効率に大きく影響するためだ。

エンジニアの育成も徹底している。7カ月の研修期間中、4カ月間にわたってITとAWSの基礎を学習させ、残りの3カ月は実践的なトレーニングを実施。具体的には、実案件をベースにした模擬案件において「課題を聞き、解決策を提案し、受注、納品する」という一連の流れを3回経験させる。実案件と同様、営業担当者とともにチームとして働くことも意識させている。難易度は徐々に上がり、最後はほぼ実務と同等の環境になる。こうして育成されたエンジニアは“単なる常駐エンジニア”ではない。

「顧客の指示を待つのではなく、『こういう方法はどうですか?』と、積極的に提案できるエンジニアになります。進化が速いクラウドサービスを使いこなすことで、技術とビジネス、両方の観点から、お客さまが気づいていない新しい可能性を提示できるスキルを重視しています。もちろん研修に合格しなければ、そのメンバーは客先には常駐させません」(千葉氏)

常駐エンジニアを支えるバックアップ体制も整っている。専用のコミュニケーションツールでサーバーワークス内のAWSエンジニアチームと連携しており、AWSの技術やサービス、活用方法など、多様な疑問にプラクティスを提示する。つまり、パーソル&サーバーワークスの常駐AWSエンジニアは、一人のように見えて一人ではない、というわけだ。

ユニークなのは「顧客組織のスキルアップに貢献する」というオプションも用意していることだ。顧客企業のエンジニアだけでなく、サポートで入っている他社のエンジニアにもAWSのトレーニングを実施する。あまねく技術を共有することで顧客チーム全体のスキルレベル向上を支援する。

内製化はビジネス価値を作ることである以上、組織全体の取り組みになる。局所的な作業支援ではなく、チーム全体、組織全体を視野に入れた本サービスは、まさしく“ビジネス価値向上の伴走支援”といえる。

支援事例も豊富だ。あるSIerは受注したクラウドの構築に当たり、ガイドラインへの対応に課題を感じていた。そこでパーソル&サーバーワークスのAWSエンジニアが、ガイドラインの変更点を適切に解釈して実装に落とし込むサポートをしている。同社はオプションのトレーニングも活用し、自社のAWSエンジニアを育成して内製の体制そのものを強化している。

内製化をけん引していたリーダーが離職し、取り組みが停滞してしまった企業への支援事例もある。このケースでは、リーダーが担っていた技術検証や研究、情報発信などをパーソル&サーバーワークスのAWSエンジニアが代行し、社内への普及活動を自社エンジニアが担うことで取り組みを推進している。

国産クラウドからAWSへの移行を決断したが、スキルセット転換に課題を感じていたEC企業には、一時的なAWSエンジニア不足、スキル不足を常駐で伴走支援することで解決に導いた。現在はビジネスを停滞させることなく移行プロジェクトを進めている。

内製化支援のプロの力を、適切に活用しよう

内製化は「自社ビジネスの価値向上」を図る取り組みであり、経営層を含めた組織全体での推進が求められる。企業の状況やスキルにもよるが、“局所的な伴走”や“リモート伴走”だけでは推進自体が難しいこともある。常駐という、文字通り“寄り添う”支援が必要なケースは多数あるのではないだろうか。

技術のキャッチアップや人材育成などを自社だけで実施するのは難しいものだ。不足する部分はプロの力を借りて、「自社ビジネスの開発、提供」に集中できる、そして継続的に高度化できる環境を整備することが肝要だ。

「当社は自社採用でもなくベンダー依存でもない、『常駐型専門家』という新たな選択肢を提供します。AWSエンジニア常駐サービスにとどまらず、クラウド活用のコンサルティング、システムインテグレーションなど、パーソルグループやサーバーワークスグループ全体として多様なニーズに包括的に応える環境も整っています。内製の本質であるビジネス価値と変化対応力の向上のために、共にチャレンジを加速できると考えます」(植木氏)

内製化に着手したい、あるいは課題を抱えている企業にとって、パーソル&サーバーワークスの常駐支援は成果をつかむ現実的なアプローチとなるはずだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:パーソル&サーバーワークス株式会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2025年4月26日

植木順也氏(代表取締役社長)

植木順也氏(代表取締役社長) 千葉哲也氏(取締役)

千葉哲也氏(取締役)