デジタルビジネスに必要な「ITオートメーション」とは? 自動化が価値の源泉に:IT自動化はもう“単なる効率化”ではない

ビジネスがアプリケーションの開発や運用と深く関わるようになった今、ビジネスの信頼性を維持し、新たな価値をもたらすためにITシステムには何が求められるのか。開発から運用を変革するための“新たなIT自動化”の姿とは。

「ビジネス展開」と「アプリケーション開発・運用」がほぼ同義になって久しい。クラウドを駆使し、Webやスマートフォンを通じてアプリケーションを提供することで、企業は顧客やパートナーとつながり、日々の業務や販売活動を展開している。アプリケーションに何らかの支障が起これば、そのインパクトは計り知れない。

「オンラインバンキングサービスを提供しているWebサイトがダウンしてしまった状況を想像してみてください。アプリケーションの脆弱(ぜいじゃく)性を突かれて不正アクセスを受けた、不具合で性能が極端に落ちた、想定以上のユーザーが殺到してインフラがパンクしたなど、さまざまな原因が考えられますが、いずれにしても機会損失、信頼失墜は免れず、ビジネスは甚大なダメージを受けます」

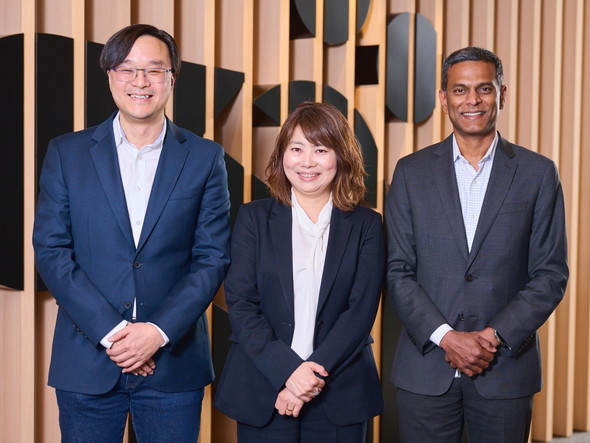

IBMのビクラム・ムラーリ(Vikram Murali)氏は、アプリケーションがビジネスに与える影響をこのように語る。

IBMのマイケル・クオック(Michael Kwok)氏も、「業態やアプリケーションの種類にもよりますが、ダウンタイム発生による逸失利益は非常に大きく、評判も低下します。企業が被る金銭的ダメージはさらに増えます」と指摘する。

こうした事態を避けるには、品質が高く、セキュアなアプリケーションを開発するのはもちろん、「適切なリソースを用意できているか」「性能が保たれているか」を継続的に監視し、運用する必要もある。何よりビジネスにおいて競合優位性を獲得するためには、アプリケーションの提供価値そのものも高めなければならない。そのためには何が必要なのか。

アプリケーションの複雑化に伴い、「自動化」そのものの役割も変化

ビジネスニーズに迅速に応えるために、より良いアプリケーションをより素早く提供したい――これをかなえる手段の一つが「オートメーション」だ。手作業で処理していた反復性のあるタスクを自動化することで、開発・運用業務の負担を減らし、効率化やコスト削減を狙う。

だが日本IBMの上野亜紀子氏は「求められるオートメーションの姿は変わりつつあります」と指摘する。ビジネスのデジタル化はますます加速し、クラウドや生成AIをはじめとする新たな技術も普及している。背景にあるのは、この急速な変化とともにアプリケーションの設計や機能自体が複雑化、高度化してきたことだ。

「効率化やコスト削減という守りの観点だけではなく、いかにビジネスに高い価値を持たせて、継続的に成長させるかという攻めの観点が必要です。このためには、この先起こり得る障害を先回りして予測し、開発・運用の両面でプロアクティブに対処するなど、ビジネスに悪影響を与えないようにすることが肝要です。開発から本番環境へのデプロイ、その後の運用、管理、メンテナンスまで、フルスコープで新たな取り組みが求められています」(上野氏)

では具体的に、どのようなオートメーションが求められるのか。クオック氏は、「単純なルールベースでの自動化ではなく、AIを活用したインテリジェントな自動化が必要です」と説明する。

「タスクやオペレーションを単に自動化するだけでは不十分です。これからのオートメーションは、AI技術を駆使しながらWhenやWhatにフォーカスする……つまり、いつ、どのようなアクションを取るべきかの意思決定の自動化に加えて、AIがアクションそのものを自動生成する仕組みが欠かせません」

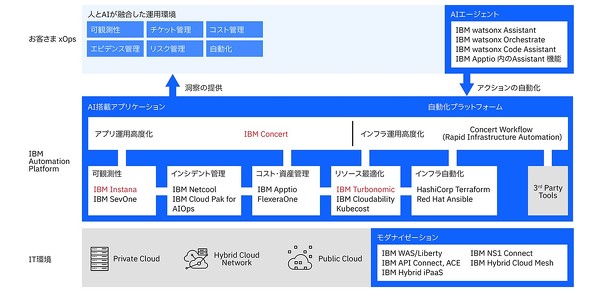

こうしたオートメーションは、仮にAI技術を組み込むにしても、個人やチームが個別に自動化ツールを利用するような局所的なアプローチで実現することは難しい。インフラからミドルウェア、アプリケーションまで、IT環境の全レイヤーを「ビジネスニーズに即応できる仕組み」へと変革する必要があるという。

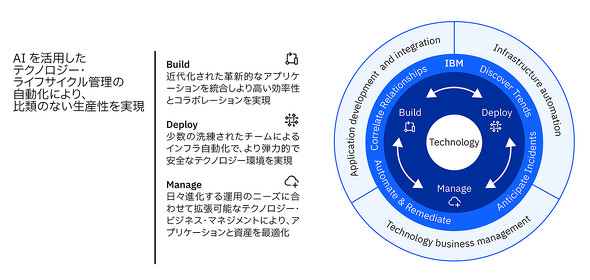

AIを活用しながら開発、デプロイ、運用にまたがり新たな自動化を実現

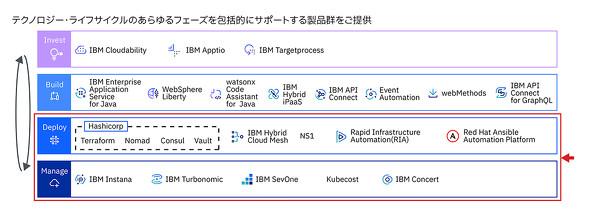

この実現手段としてIBMが用意しているのが、自動化の製品群「オートメーション・プラットフォーム」だ。マルチクラウド/ハイブリッドクラウド環境を前提に、アプリケーションのビルドからデプロイ、運用まで、ライフサイクル全体にまたがってAI技術を生かしたインテリジェントな自動化を実現する。2025年2月にはハイブリッドクラウド環境におけるクラウド運用モデルの制約を解き放ち、ユーザー企業のさらなるデジタル変革を支援するHashiCorp社の買収を完了し、製品群を強化し続けている。

IBMのオートメーション・プラットフォーム製品群の特徴はラインアップが非常に幅広いことだ。CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)パイプラインの自動化ツールなどはもちろん、「ビルド」の自動化に必要なITインフラへとモダナイズするための支援製品/サービスや、「デプロイ」の自動化に必要なInfrastructure as Code(IaC)を実現する製品、セキュアにインフラを構築・運用するためのセキュリティ製品なども含んでいる。つまり、プラットフォームエンジニアリングに代表される、開発・デプロイ環境の管理や複雑化したツール利用時の開発者の認知負荷を低減し、より良いアプリケーションをより迅速かつ安定的に提供するための“環境整備段階”も含めて、IT環境の全レイヤーを「ビジネスニーズに即応できる仕組み」へと変革するための製品群をそろえている。

その中でも昨今、より重要となっているのが「運用」だ。アプリケーションというビジネス価値を安定的に届けることこそが継続的な成長を支える。その鍵となるツール群として、IBMは「Instana」「Turbonomic」「Concert」を提供している。

Instanaは、複雑化したモダンなアプリケーションの安定的なパフォーマンス維持を目的とし、フルスタックのオブザーバビリティーを提供する。Turbonomicは、アプリケーションの稼働に必要な仮想マシンやコンテナのサイズ、CPU、GPU、ストレージといった各種リソースの状況を確認するアプリケーションリソースマネジメント(ARM)機能を提供する。この機能を活用することで、アプリケーションの特性や重要度に応じたリソース割り当てが可能となり、クラウドコスト最適化の観点からFinOpsの実践にもつながる。

そしてConcertは、ビルド、デプロイ、運用の各フェーズを支えているツール群からの情報を基に、現状やリスクを分析、可視化する。問題点を分析するだけではなく、アプリケーション管理者のためのAI機能を活用して、問題のあるパッケージやコンテナイメージを含む場合にどう修正すべきかのアドバイスも得られる。

「近年のお客さま環境ではアプリケーションの数が非常に多く、抱えるリスクも膨大で多様です。お客さまごとに異なるアプリケーション環境、例えば『開発環境か本番環境か』『インターネット接続の有無』などを理解し、画一的なCVSS(共通脆弱性評価システム)の基本スコアでは判断が難しい、真に対応するべきリスクをConcertが判断します。OSレイヤーやアプリケーションそのものに脆弱性が見つかれば、公開されている修正パッチを自動的に適用することも可能です」(ムラーリ氏)

IBMは、これらInstana、Turbonomic、Concertをオートメーション・プラットフォームの中における、オブザーバビリティー(可観測性)ソリューション群と捉え、その重要性と、日本企業における導入の促進を訴えている。

「これまで主に分析や予測などの用途で活用されてきたAIは、生成AIの登場以降、アプリケーション開発時のコード生成やシステム運用の効率化など、より広いシーンでの活用が進んでいます。日本企業では導入が遅れがちですが、システムの複雑化が進む中、オブザーバビリティーは障害の兆候をリアルタイムで可視化し、迅速な問題解決を可能にする重要な要素です。また、こうした中で収集した詳細な情報はオートメーション・プラットフォームのベースに位置付けられる生成AIテクノロジーと交わることで、問題箇所の特定や改善アクションの推奨に加え、アクションの自動生成や実行といったさらなる価値創出を可能にします」(上野氏)

一連の機能は、DevSecOpsの実現にもつながる。ムラーリ氏はこう説明する。「ソフトウェア開発の工程から脆弱性を限りなく減らし、脆弱性が見つかったら適切なタイミングで修正します。さらに『今、アプリケーションにどのようなリスクが存在するか』を把握して事業部門と共有することで、リスクを許容範囲内で管理可能になります」

IBM自身もClient Zero(最初のユーザー)として、これらのオートメーション製品を活用している。同社のソフトウェア開発部門では、ハイブリッドクラウドにまたがって開発・テストをしているが、そのパフォーマンスやセキュリティ管理に多くの工数を要していた。そこにConcertを導入し、脆弱性対応の優先度付けと対応策のインサイトを活用することで、脆弱性の修正は90%の時間短縮になった。表計算ソフトウェアを使って管理していたデジタル証明書の有効期限管理と再発行は、作業時間が98%も短縮した(本事例の詳細はこちら)。

これに伴い現場のエンジニアは、手作業から解放されることで生まれた時間を生かし、ビジネスニーズに合わせて必要な機能を前倒しでリリースするといった具合に、より高い付加価値を生み出せるようになったという。「オートメーションとAIは、従来の作業をより早く片付けて、より多くのことを実現する自由を与えてくれるのです」(クオック氏)

2025年6月5日にIBMが開催するイベント「ビジネスを牽引するITの最適解〜AIを用いたIT運用の自動化とアプリ基盤のモダナイズ〜」では、IBM CIO OfficeのCTOが来日し、IBM自身のIT運用高度化、モダナイズへの挑戦をCTO自らが語る。こちらも見逃せない。

イベント詳細はこちら:

https://www.b-forum.net/ops0605ITmAdvt/

新たなツールを使いこなし、現場の問題解決を

日本では「既存の手作業の自動化」にとどまるケースがほとんどで、前述のような意思決定やアクションまで含めた高度な自動化はこれからの段階だ。夜間にトラブルが発生してデータセンターに駆け付けたり、煩雑なレポートを作成したりと、人が現場の努力でカバーする傾向はまだまだ残っている。しかし、この現状も変革すべき時期が来ている。

「IBMが提唱するオートメーションは、エンジニアに置き換わるものではありません。AIと同様、人が俊敏性高く、より付加価値の高い仕事に集中することで、ビジネスへの貢献を加速するものです」(クオック氏)

「効果を検証し、確証が得られなければ組織は動かない」という文化そのものは急に変えられないかもしれない。だが「いきなり全社で活用しなくてもいいのです。SaaSモデルでのソリューション利用やサブスクリプション契約のライセンスを選択することで、特定のシステムや部門でスコープを絞って小規模に始めてみる。そこで効果が確認されれば利用範囲を広げていくという柔軟性とスケーラビリティーもIBMのソリューションは備えています」と上野氏は語り、「今課題を抱えている領域でツールを試し、少しずつ成果を積み上げていくことで、国内でもAIを活用した自動化、高度化が加速するでしょう」と説明する。

ビジネスニーズの変化が激しい中、人手を軸とした仕組みは限界に達している。現状をリアルタイムに可視化し、性能やセキュリティ上の不具合が問題となる前に原因を特定、その問題に迅速に対応、再び可視化による管理を続けていくといった「迅速・安全・安定的に提供する可観測性の仕組み」は市場競争に参加するための必須の条件だ。真の問題は「ビジネス価値の中身をどう高めていくか」にあると言えるだろう。

クオック氏は「オートメーションは、もはやアプリケーションの管理を効率化するものではなく、ビジネスの価値を確実に発揮させる上で不可欠な技術なのです」と強調する。競争力の源泉となるエンジニアの創造性や生産性を向上させるために、できる部分からオートメーションを取り入れ、成果を実感してほしい。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:日本アイ・ビー・エム株式会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2025年5月16日

IBMのビクラム・ムラーリ氏(Vice President, Software Development App Modernization and IT Automation)

IBMのビクラム・ムラーリ氏(Vice President, Software Development App Modernization and IT Automation)

IBMのマイケル・クオック氏(Vice President, IBM watsonx Code Assistant, and Canada Lab Director IBM Software)

IBMのマイケル・クオック氏(Vice President, IBM watsonx Code Assistant, and Canada Lab Director IBM Software)

日本IBMの上野亜紀子氏(理事、テクノロジー事業本部オートメーション・プラットフォーム事業部長)

日本IBMの上野亜紀子氏(理事、テクノロジー事業本部オートメーション・プラットフォーム事業部長)