本当に価値あるITシステムの条件とは? 第三者検証のスペシャリスト、ポールトゥウィンが語る:あらゆる業界で、競争優位性は品質から生まれる【連載第3回】

デジタル化やDX推進の裏側で、スピードやコストを重視するあまり軽視されかねない「品質」。真に価値あるITシステムやサービスを構築するためのポイントとは何か。第三者検証のプロが本質的な品質保証の在り方に迫る。

あらゆるビジネスでITの活用が前提となる今、既存資産とITを組み合わせた付加価値の創出や顧客体験の向上を図り、競争優位性を確保できるかどうかが重要だ。変化の激しいデジタル競争の中、顧客のニーズに応じたシステムやサービスを迅速に構築することが求められている。しかし、そのスピードを追求する過程で、企業は「品質」をどこまで意識できているだろうか。

「システムやサービスを『導入すればすぐ使える』『予算をかけたアプリだから成果に直結する』と考える企業は多いですが、決してそうではありません」と指摘するのが、第三者検証会社大手としてソフトウェアテストサービスを提供するポールトゥウィンの富塚香氏だ。

「デジタル化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組みは急務ですが、いずれもITが正常に動いて初めて成果につながります。システム障害が起きれば、ビジネスそのものが停止しかねません。デジタル化やDXの軸となるITの品質はビジネスの継続性にも直結しており、品質の確保はビジネスに欠かせない前提条件となっています」(富塚氏)

コロナ禍で非接触、非対面が推奨された影響もあり、特にサービス業は専用アプリやモバイルオーダー、オンライン予約サービスなどが普及している。「アプリでサービスを提供すること」自体はもはや付加価値にはならず、アプリ内の機能やサービスを通じて顧客体験をどう向上できるか、いかに「高品質のサービス」を安定かつ迅速に提供できるかどうかが鍵を握る。

ここでいう高品質とは、不具合の少なさというだけではない。ポールトゥウィンの木川広基氏は「システムの不具合を減らすことに加え、ユーザーインタフェース(UI)が使いやすいものになっているか、ユーザー体験(UX)が低下していないかといった観点が不可欠です。使いにくいアプリやサービスは顧客離れにもつながります。開発現場とマーケットの橋渡し役として、第三者検証の重要性が高まっている印象です」と話す。

対社内のシステムの使いやすさも重要に

アプリやサービスというと対顧客向けのものを想像しがちだが、それだけではない。「店舗運営を効率化させるためのデジタル化の取り組みも欠かせません」と富塚氏。労働人口が大きく減少して高齢化率も年々高まる中、サービス業の人材不足は大きな課題だ。

「業界経験の少ないアルバイトやシニア層に加え、外国人を雇用するケースも増えています。人材獲得が困難な中、従業員のITリテラシーの差は拡大しています。この状況では、いかに混乱を少なくデジタル化やDXを進められるかが鍵です。店舗運営を効率化するためのシステムでも、ユーザーとなる従業員にとって使いやすいかを考えなければなりません。システムが多言語対応していない場合、外国人の従業員がシステムを扱えず辞めてしまったり、外国人を雇えなかったりするリスクも考えられます」(木川氏)

外食産業ではデジタル化の推進と人材不足問題のバランスが取れず、店舗運営に支障が出ているケースは多い。

「風評被害のリスクなど、これまで経験してきたものには敏感に反応できますが、システム構築やデジタル化に伴うリスクは具体的にイメージしきれないのかもしれません。『導入したらきちんと動くはず』という感覚があり、品質まで意識できないケースはよくあります」(富塚氏)

「品質が重要」と言っても「どこまで対応すればよいのかよく分からない」という企業側の実情もある。とはいえ、店舗運営システムや顧客接点のアプリがダウンするなど、ITの不備がビジネスに深刻な影響を与えているケースは枚挙にいとまがない。

「競合ひしめく中で『少しでも早く導入したい』という思いが先行して、オーナーがシステム導入を決めたものの、現場のオペレーションに合わなくて使われないというケースもあります。品質(Quality)、価格(Cost)、納期(Delivery)の中で価格や納期に重きが置かれ、品質管理のためのテストなど後工程の優先順位が下がりがちです。従業員や顧客の使いやすさという観点で、どのようなシステムにすべきなのか、リリースにどのようなビジネスリスクがあるのかを、品質観点で伝えることもわれわれのミッションです」(木川氏)

「関係者全員が受益者になる」 品質管理の在り方

品質管理で一般的にイメージされるQA(品質保証)やテストフェーズだけでなく、「開発ライフサイクル全体で品質を守る文化の醸成も大切」と木川氏は指摘する。近年は、システム開発で注目される「シフトレフト」の取り組みをポールトゥウィンでも重視している。

「下流工程のテストフェーズで不具合が見つかると、いわゆる『手戻りコスト』が大きくなるため、より早い段階で不具合を見つける支援が欠かせません。従業員や顧客の使いやすさを踏まえて要件定義がされているかどうかを確認したり、ビジネスリスクが高い部分は重点的に仕様の設計をしたりしています。上流工程から開発プロセス全体に関与して、品質保証のために何ができるかを常に考慮しながらサポートしています」(木川氏)

もちろん、それで不具合がゼロになるわけではない。ただ、不具合が見つかったときに、本来どのフェーズで検出されるべきだったか、そのために何が必要だったかを職域横断で検証する。このハンドリングを担うのが、ポールトゥウィンが考えるQAエンジニアの役割だ。

「単に品質を検証するだけでなく、『品質を作り込む』ことがわれわれの責務です。『品質向上の受益者は、プロジェクトやプロダクトに関わる全ての人』と常々言っており、品質が向上すれば関係者も顧客もうれしいはずです。品質そのものと、品質を作り込む体制を守るために旗振りをする企業でありたいと考えています」(木川氏)

自動化、業種特化サービス、内製化への働きかけなど包括的な支援

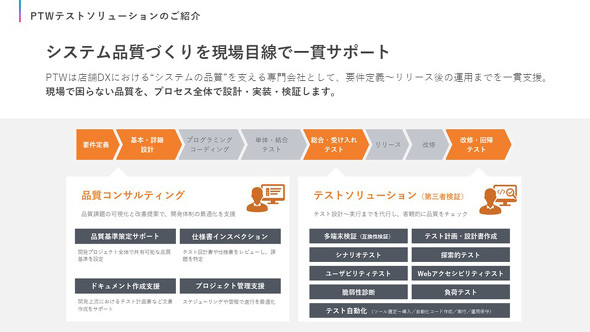

具体的にどう顧客を支援するのか。同社のソフトウェアテストサービスは、試験計画などのコンサルティングから設計、実施までワンストップでサポートする。より効率的なサービス提供を目指して、テスト自動化の推進に注力している。

「第三者検証企業は『不具合の有無をチェックするだけ』と思われがちですが、顧客がより快適に使えるものをスピーディーに届けるためにどうすればよいか、ユーザー企業と一緒に検討します。自動化は『ゼロベースで実装したい』という要望や、『以前トライしたけれどうまくいかなかった』というご相談も頂きます。テスト自動化は一度導入すれば終わりではなく、継続的なメンテナンスが不可欠です。しかし、設計や運用体制の不備、担当者の異動、ツールの更新対応不足など、さまざまな要因によって運用が困難になって次第に機能しなくなってしまう、いわゆる陳腐化するケースも増えています。現状をヒアリングした上で、再度環境を整えるといった支援も行っています」(木川氏)

日本国内で多く利用されるテスト自動化ソリューションなど自動化スキルスタックを網羅し、企業ごとのシステム内容やプロジェクトの状況を踏まえて適切なテクノロジー、ツールの選定も支援するという。CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)パイプライン実装を含め、“人がやらなくてよい”領域をシステムで担うための環境整備をサポートする。

ポールトゥウィンの支援はQA、テストフェーズにとどまらず、運用におけるカスタマーサポートやサービスのモニタリング、会員登録時の本人確認や不正認証などの監視までカバーする。

業種に特化したサービス展開も進め、第1弾として外食産業向けに「外食未来☆支援プロジェクト」を立ち上げた。DX推進の停滞と人材不足という課題を包括的にカバーするため、ソフトウェアテストによる品質向上の他、カスタマーサポートやSNS、レビュー監視、外国人人材の活用などを支援する。店舗運営からシステム管理、顧客体験の向上まで業界全体を支える仕組みの構築を目指す。

QA、品質組織の内製化支援にも注力すべく準備を進めている。昨今、効率良く品質を向上させるために、システム開発を手掛ける事業会社で「品質組織の内製化」がトレンドになっている。ポールトゥウィンもこうした組織体制の整備、内製化の支援を計画している。「プロジェクト全体における品質改善プロセスの成熟度を可視化して、そこから見えてきた課題に対する解決施策の推進まで幅広く支援し、ユーザー企業に寄り添って伴走するイメージです」(木川氏)

店舗を再現した検証も実施し、バグを8〜9割削減

導入事例の一つに、飲食店向けにPOS(販売時点情報管理)システムやセルフオーダーシステム、配膳ロボットなどの開発、販売を手掛ける企業がある。同社は開発案件が増えて規模が拡大するとともに、十分な検証ができない事態に陥っていた。ポールトゥウィンのソフトウェアテストサービスを導入した結果、導入前と比較してリリース後のバグ発生件数が約8〜9割削減されるなど、品質向上に大きく貢献したという。

成功の背景にあったのが、実際の店舗環境を再現した仮想環境での検証だ。

「一般的な検証環境はインターネットなどネットワークの環境が整備されていますが、店舗は地下にあるなど必ずしも環境が良いとは限りません。ユーザー企業からの要望に応じて、店舗現場を想定した検証、品質の作り込みをサポートしました」(木川氏)

機能要件だけでなく、「現場スタッフが対応できるか」など運用観点でも検証。スタッフのペルソナ設計や店舗へのヒアリングも進めたからこそ、リリース後の品質確保につながっている。

品質、QAを軸とした企業として強みを発揮

ポールトゥウィンは2025年7月末までに「自動化エンジニア率100%」を目標に掲げ、自動化エンジニア全員のスキルを強化して、サービスを安定的に提供する体制を目指す。

「ドキュメント作成支援やPM(Project Manager)、PMO(Project Management Office)支援など開発プロセス全体を俯瞰(ふかん)する立場から品質を作り込むチームも増える中、テストだけでなく、品質、QAの強みも生かしてユーザー企業を支援します。『ポールトゥウィンにお願いしたい』と評価されるようなサービスを追求していきます」(木川氏)

目指すのは、ソフトウェアテストサービスを軸としながらも、テストの実施や不具合の発見に限らず、高品質なプロダクトやサービスを展開するビジネスパートナーだ。「ユーザー企業のビジネスモデルや業務フローを熟知して、世の中のトレンドやビジネス動向もキャッチアップしながら強力に支援します。お困り事があればご相談ください」(富塚氏)

関連記事

第1回:テスト自動化を全エンジニアで使いこなす(@IT掲載)

第三者検証の立場から1歩踏み込む“シフトレフト”の進化アプローチとは――テスト項目消化数4920万以上、不具合検出数197万件以上の実績を持つ「ポールトゥウィン」のQA(品質保証)に迫る

第2回:先端技術研究室が導く生成AI活用に迫る(ITmedia AI+掲載)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:ポールトゥウィン株式会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2025年6月27日

ポールトゥウィンの富塚香氏(執行役員 営業本部 本部長)

ポールトゥウィンの富塚香氏(執行役員 営業本部 本部長) ポールトゥウィンの木川広基氏(事業本部QAソリューション事業部 シニアマネージャー)

ポールトゥウィンの木川広基氏(事業本部QAソリューション事業部 シニアマネージャー)