パズルのように組み立てる、SOMPOホールディングスのデータ活用:生身の人間とひも付く“リアル”なデータを生かす

企業の競争力を左右するデータ活用。特に大規模なデータを扱う損害保険業界では、データエンジニアの役割が重要だ。本稿はSOMPOホールディングスで活躍するデータアーキテクトにインタビュー。大規模データ分析基盤の整備とデータドリブン経営を推進する仕事の醍醐味と、少数精鋭チームが求める人材像について深掘りする。

近年、業種や業態を問わず、データ活用が企業の競争力を左右する重要な要素として注目を集めている。その土台となるデータ分析環境の整備は、どの業種でも急務だ。

損害保険の世界もしかり。蓄積された大量のデータを、どのように整備し、どのように活用するかは、データドリブン経営にかじを切れるか否かの分かれ目になる。その任務に当たるデータエンジニアの責任は重いが、やりがいも大きい。

本稿は、SOMPOホールディングスのデジタル専門組織「SOMPO Digital Lab」で活躍する斎藤友樹氏に、データアーキテクトという仕事の醍醐味(だいごみ)や、大規模データ分析基盤の整備におけるチャレンジポイントなどを伺った。

知れば知るほど面白く奥深い、SOMPOグループのデータ群

大学時代にコンピュータサイエンスを専攻した斎藤氏は、理論を中心とした講義にとどまらず、興味を持ったプログラミングや小規模なデータ処理、分析を自発的に学び、情報技術の基礎を身に付けてきた。「今思えば、データの世界に足を踏み入れた原点です」と振り返る。

もっとも、社会に出てからも「データの世界一筋」というわけではなかった。新卒で入社したSIer(システムインテグレーター)では、主にWebアプリケーションの開発やITインフラ構築など、システムエンジニアとして幅広く業務に携わってきた。

斎藤氏に大きな転機が訪れたのは、今から10年以上前のこと。「ビッグデータ」というキーワードが世界的に大きく騒がれた時期である。

「この技術は非常に面白い、世の中に革新を起こすイネーブラーになるに違いないと“ビビッ”ときました」

直感を体現するため最初の転職先として身を投じたメガベンチャーにて、大規模なデータ分析基盤の構築や活用を手掛ける数多くのプロジェクトに従事。本格的なデータアーキテクト/データエンジニアとしての道を歩み始めた。

普通に考えるならば、その企業で多くのプロジェクトを経験しながら、一歩ずつキャリアを重ねていくことが「正攻法」に映るだろう。斎藤氏も最初の数年は充実した日々を送っていた。しかし経験を積むにつれ、押さえきれない思いがふつふつと湧いてきた。

「その企業で私がやっていたのは、Webに閉じた世界で発生するイベント、いわゆる“クリックストリーム分析”の繰り返しでした。次第に、その経験を生かしつつ、IoTデータなどWebの外で起こるリアルタイムのデータも活用した、より広い領域のデータ活用に興味を持つようになりました。きっと他のWeb系新興企業にいる方の中にも、同じような考えの方がいるのではないかと思います」

次のステップを模索する中、ふと目に留まったのがSOMPOホールディングスだった。

「損害保険をはじめとするSOMPOグループのデータの世界は知れば知るほど面白く奥深いものです。自動車事故、火災、地震、盗難、傷害、介護など幅広いリスクを対象としており、そこで顧客と交わされる契約や事故対応の記録などが、生身の人間にひも付くリアルなデータとして日々蓄積されています。そこからどのような新たな価値や知見を生み出せるのか、飛び込んでみる意義は大きいと考えました」

長年の蓄積データを整備する

こうして2021年12月にSOMPOホールディングスにジョインした斎藤氏。ミッションは多岐にわたるが、主に3つの柱がある。

1つ目は「経営データ活用スキームの平準化」。経営指標を求める源泉データを一定数のドメインごとに平準化および可視化し、部門横断で関係者全員がデータ項目の意味と算出ロジックなどの共通認識を持った上で活用して、議論できるようにすることが斎藤氏のミッションだ。

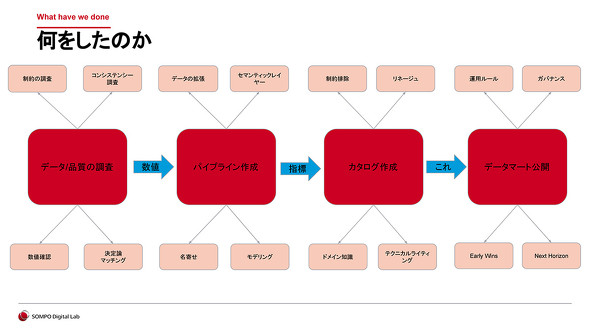

「主な目的は、データのモデリングと、そこで得られる数値の正確性を保証して、ある指標を見た際に誰もが同じ解釈ができる環境を整備することです。そのためには各種指標の裏付けとなるデータの定義や運用ルールを明確化し、一貫した評価基準の下で意思決定などを行えるデータドリブン経営の仕組みづくりが求められます。具体的には、『データ/品質の調査』から『パイプライン作成』『カタログ作成』『データマート公開』に至るまで、データインフラ構築のプロセスを主導しています」

2つ目は「グループ横断で利用できるデータ分析基盤の構築」。データ分析/活用を支援するIT環境やツールの整備だ。SOMPOホールディングスには、事業部門のライトユーザーからデータサイエンティストまで幅広いユーザーが存在するため、単一のプラットフォームで全員の要求を満たそうとすると「帯に短し襷に長し」という中途半端なものになりかねない。

「ライトユーザーにはシンプルなBIツールを提供する一方で、より高度なデータ処理やデータ分析を求めるパワーユーザーやデータサイエンティストには、最新アーキテクチャに基づくML(機械学習)基盤のリプレースに臨んでいます」

3つ目が「データプロダクトの開発」。データ分析基盤をスマートフォンアプリやWebサービスなど、さまざまな周辺アプリとAPI連携する仕組みづくりだ。

「これによって各アプリはデータ分析から得られた結果を基に、新たな示唆や洞察をユーザーに提供できるようになります」

取り組みを推進する上で、斎藤氏は再現性を高めることに徹底してきたという。「例えば、誰でも(セルフサービスで)データを集計抽出でき、誰が行っても同じ数値(ファクト)を得られることが重要です。データエンジニアのサポートがなくても、ドキュメントを見れば迷わずにデータを分析できる環境整備に努めています。自由に分析できるようにするためには、信頼できるデータにアクセスできるよう、データの品質を確保する活動も重要です」

当然ながら苦労も多い。SOMPOグループ全体に新たな知見や価値の源泉となる情報は大量に蓄積されているが、以前はシステムに取り込む仕組みが存在しないケースが多かった。手書きの書類をはじめ、単にスキャンして個人のPCや部門の共有フォルダに格納するような手作業で管理されている場合も多く、データを皆で活用するという文化が根付いていなかった。

「だからこそ、やるべきことはいっぱいあります。データのエコシステムを整備して、分析や活用の輪を広げていくことが私の役割です」と、ミッションを前向きに捉えている。

必要なスキルは、技術をビジネスの言葉で表現できる能力と思い切りの良さ

「グループ全体で自律的、自発的にデータ分析/活用が回る状態を作りたいと考えています。一番『楽をしたい』と考えているのは私自身ですから」と笑う斎藤氏だが、背景には現状の組織体制に関する悩みがある。

SOMPOホールディングスでデータアーキテクト/データエンジニアとしての役割を担っている人材は少数精鋭で、斎藤氏を含めて4〜5人だ。

「業務の守備範囲は非常に広く、データ分析基盤の構築に関する知識やデータモデリング、データ利用に関するガバナンス強化、セキュリティ対策に関する知識を包括したデータエンジニアリングをはじめ、ミドルウェアやアプリケーションの整備などソフトウェアエンジニアリングの知識も活用しながらプロジェクトを主導しています。時には、プロジェクトマネジャーや基盤をプロダクトとして見た時の機能の方向性を考えるプロダクトマネージャーとしての振る舞いが必要なケースもあり、これらの役割は分業されていないので、一人一人がユニコーン化している状況です」

そうした意味でも斎藤氏が待ち望んでいるのが、SOMPOグループにおけるデータ分析/活用の仕組みづくりやカルチャーの醸成を共にリードする新たな仲間の参画だ。

どのような技術者と一緒に働きたいのか。「スピード感を持ち、失敗を恐れず、率先して行動を起こせるマインドセットとコミュニケーションスキルを持つ」「粘り強く交渉を続けられる」「0か100かではなく柔軟に解を選択できる」「最新のデータ技術に精通しているだけでなく、それを企業の戦略に結び付けて考える能力を持つ」「個別の課題解決だけでなく、組織全体の効率性や将来性を見据えた判断ができる」といった像を示すとともに、斎藤氏はこうも語る。

「データやITシステムの専門知識や技術スキルを有しているのは大前提です。それに加えて、情報が不十分な状況でも決断できる『思い切りの良さ』がある方を望みます。将来の不確実性が高まる中で、判断に必要なデータや材料が完全にそろうことはまれです。情報が限られていても、ここぞという場面で決断できるかが重要です」

一方で、幅が広いデータ分析/活用の領域において、マーケティング系が専門だったのか、それともエンジニアリング系が専門だったのかといった分野には、こだわりがないと言う。

「個人として技術を極めることも重要ですが、SOMPOグループにとっては、知識をビジネスにどのように役立てられるのかを考えられる人が望ましいです。自分がやってきたことを的確に言語化し、分かりやすく他者に伝えられる人であれば、データエンジニアであれ、ITエンジニアであれ、分野は問いません。難解な専門用語を使わず、ビジネスの言葉で表現できる能力を重視しています」

自分と同じ苦労や失敗をわざわざ繰り返す必要はない

斎藤氏は若いエンジニアたちに、自分が経験した苦労を軽やかに乗り越え、次のステップへ進んでほしいという強い思いがある。そのため、後続のエンジニアのために「道を作っている」感覚で、講演やスライド、書籍を通じてナレッジやノウハウを公開している。

アウトプット活動は、自身にとっても重要な役割を果たしている。2児の父である斎藤氏は「かつては仕事と育児の両立が困難で新たな知識をインプットする気力さえ起きないときがありました」と語る。しかし当時取り組んだ書籍執筆が、それまでに培った知識や経験をアウトプットとしてまとめ直す良い機会になり、知識の定着に役立った。社外活動と社内のミッションが相乗効果を生み出し、エンジニアとしての成長を促したのだ。

データアーキテクト/データエンジニアという仕事について、斎藤氏は「AI(人工知能)やMLの活用は、過去からの積み重ねの上にあります。新しく見える出来事も、分解すれば既存の知識の組み合わせです。そういった視点で世の中を解き明かしていくのが醍醐味です」と語り、「あたかも知恵の輪やパズルのように、複雑なものを分解して近道を見つけるのが面白いですね」と、仕事への熱い情熱をにじませた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:SOMPOホールディングス株式会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2025年12月16日

SOMPOホールディングスの斎藤友樹氏(デジタル・データ戦略部 シニア・データエンジニア)

SOMPOホールディングスの斎藤友樹氏(デジタル・データ戦略部 シニア・データエンジニア)