RPA(Robotic Process Automation)とは何か――今、金融系を中心に全社的な導入が進む理由:RPA導入ガイド(1)

RPA(Robotic Process Automation)とは何かという基本的なことから、導入するためのノウハウまでを解説する連載。初回は、RPAの概要と市場状況、5つの導入プロセス、導入を成功させるために重要な3つのポイントなどについて。

RPA(Robotic Process Automation)とは

以前は「RPAって何ですか?」と言われることがありましたが、最近では雑誌に加えてテレビや新聞などでも報じられる機会が増えてきたことから、多くの方が、「Robotic Process Automationの略称」「ソフトウェアによるロボット化で仕事を効率化するツール」という認識を持っていると思います。

より細かく言えば、「端末に表示されているアプリケーションや業務システムを識別して、人と同じような操作ができるソフトウェア」ということになります。RPAを活用することで、「PCやサーバなどで人手で行われている一部の処理の自動化ができる」ことから、業種や業務に関係なく広がっていくものと思われます。

世の中での認知と呼応するかのように現在のRPA市場は大きく変化しています。先進企業は既に「全社的にRPAを導入しよう、活用しよう」と進めているのです。

筆者は20年近くにわたり、IoT、モバイル、クラウド、ロボティクス、音楽配信、などのさまざまな新技術の企業への導入と関連するビジネスに携わってきました。そのような経験から、RPAも「企業や組織の成長につながる有望な新技術の1つ」として捉えています。

そこで、本連載「RPA導入ガイド」では、市場の現状を踏まえ、RPA導入に役立つ汎用的なガイドとして、これまでなかなか伝えられることがなかった部分にも言及し、読者のRPA導入に貢献できることを目指して連載を進めていきます。

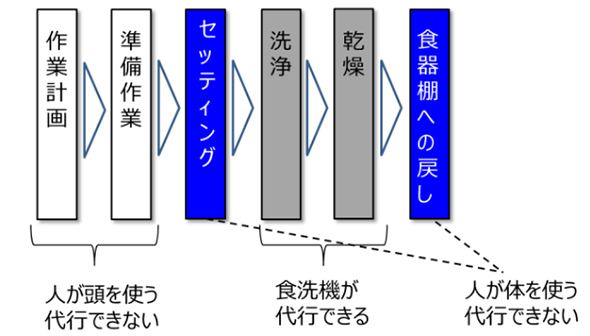

RPAが代行できること〜食洗機の導入を想像してほしい

筆者が顧客企業にRPAを説明する際の例え話として「家庭用食洗機」があります。

食洗機を使うと、お皿の洗浄、水の拭き取りの作業は自動化で削減できます。新たな付加価値として高い温度による乾燥で殺菌効果も高くなります。さらに、「機械的に毎回同じ所要時間と品質で洗浄をこなすぐらいの精度を持っている」という利点もありますし、人ではないので、「今日は気が進まない」とか、洗浄の際の「水が冷たい」「お湯が熱い」などの小言を言うこともありません。

一方、いつどれだけどのように洗うかの計画ならびに指示、準備作業、物理的なお皿のセッティング、洗浄後の食器棚への戻し、などを削減することはできません。しかし、せっかくたくさんのお金を使って購入しているので、浮いた時間は有効活用したいものです。

RPAの適用シーン

食洗機の例はあくまで参考です。実際に使われるシーンを挙げておきます。簡単に整理すると、以下の機能のようになりますが、効果を発揮するのは、【1】複数のシステムやアプリケーションを同時に使う場合や、【2】自動化したいが変更が多いことからシステム開発をせずに人手でやっている仕事などです。

| オペレーション | 概要 | 例 |

|---|---|---|

| データ入力、修正 | 別のシステムやアプリケーションなどのデータを参照して、当該システムにデータを入力する、入力済みデータを個別または一括して修正、更新を行う、など | ・Excelのワークシート上にあるデータを業務システムの入力画面にコピーしたりペーストしたりする ・ロジックが明確なデータの修正 |

| データ出力 | 上記同様に別システム経由のデータの出力、印刷指示、など | ・業務システムからエクスポートして作成したファイルをメールに添付して送信する |

| アプリ実行 | 人が行うようにシステムのボタンなどをクリックしてアプリケーションを実行する、など | ・システムの画面のコマンドボタンをクリックして処理を実行する |

| 図表2 代行できる機能の例 | ||

もちろんアイデア次第で、図表2以外でもさまざまな活用があり得ますし、図表2の内容を組み合わせて実行することも可能です。例えば、図表2の「データ入力、修正」に近い機能ですが、「人が行っているデータの比較やチェック」などにも適用できます。

一方で、以下の点を考慮しないと想定した導入の効果が出せない可能性があります。

- PCなどで行う全ての仕事が置き換わるわけではない、条件の整った一部の仕事に限る

- インストールしてすぐに使えるわけではなく、学習時間を要する

- PCでの自動処理の間は、対象の端末は使えない

- 導入状況によっては処理の完了を人間が確認する必要がある

- 効率化を目指すのであれば、自動化している間に別の仕事をしてほしい

このような観点から、「AI(人工知能)に計画と、進捗(しんちょく)や各種の判断をさせて、RPAと組み合わせてシームレスに使う」ことや、「AIの機能を持ったRPAの登場への期待」が語られていますが、あらかじめ理解して対策を押さえて活用すればいいのです。

RPAへのユーザー企業の期待

導入を決定する以前のユーザーの期待に関して目を向けてみます。筆者も顧客企業の方々とたびたび会話する機会があります。「ユーザー」といったときに、RPAの特徴から2つの立場で考えてみましょう。

- 現場で実務に携わる方々と、その管理者

- 仕事や作業の効率化のツールとして捉えている

- PCの操作の自動化で正確かつ多量な事務処理ができる

- 軌道に乗れば別の仕事に工数を使える

- 経営幹部

- コスト削減やリソースシフト、サービスの迅速化に期待

- 自動化できる業務は全て自動化し大幅なコスト削減に期待

- 浮いた人材を別の業務や事業にシフトし効率的な人材の配置を目指す

- サービスのリードタイムを短くして競合優位性を確立したい

実際の例を示すと、金融機関のある事業のバックヤードにおける机上検証では、約200名で3万時間かけている仕事の一部をRPAに切り替えることで、30%の工数削減ができるという結果も出ています。さらに別の業務では50%を超えているケースもあるため、期待に応えることは可能といえます。

国内RPA市場の現在

国内のRPA市場は、ノークリサーチ社が2017年初頭に、中堅・中小企業700社に対するアンケート結果をもとに、1700億円の市場(大企業は含まれていない)と発表するなど、IT市場において有望なビジネス領域であることは間違いありません。

日本市場においては、RPAテクノロジーズ(BizRobo!)、Kofax Japan、ペガジャパン、NTTアドバンステクノロジ(WinActor)、アクセンチュア(Blue Prism)などの、RPAを基幹の商品・サービスと位置付けるベンダーがリードし、強い関心を寄せる企業のPoC(Proof of Concept:概念実証)や部門導入を支援するところから始まっています。

業種としては金融機関が先行しており、製造業、流通業などがこれに続く状況です。金融機関が進んでいるのは、他の業種に比べてシステムを利用した業務や事務処理のウエイトが大きいということと、近年、FinTech(フィンテック)を旗印にAI、ブロックチェーン、IoTなどの新技術と並行してRPAを研究してきたことによります。

このような状況の中で、先述したようにPoCを終えた先進企業で全社導入への動きが増えているのです。その理由はPoCや部門での一部導入などの経験から、RPAが有効である、使えると判断したことによります。

全社導入となると当然ながら既存の業務システムとの連携が重要です。導入企業の立場からすれば、基幹や各業務システムを担当しているITベンダーにRPAを含んだシステムの構築も依頼したいということになるでしょう。結果として、RPA専業ベンダー、コンサルティングファーム、ITベンダーが入り乱れる状況となっているわけです。

RPAにおける5つの導入プロセス

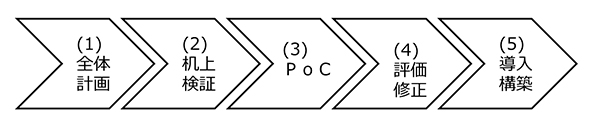

RPAの導入プロセスを見てみましょう。

図表3のように5つのプロセスで進めます。全社的に進める場合であれ、部門であれおおむねこのプロセスとなります。

- 【1】全体計画

活用方針、導入範囲と対象領域、スケジュール、体制、などを固める、パートナーならびにツールの選定も行う - 【2】机上検証

業務の一部に適用されることから想定している効果が上がるか事前に検証を行う。並行して業務の可視化を行い業務改善も意識して進めるケースが多い - 【3】PoC

決められた範囲でシステムを構築して試行する - 【4】評価・修正

PoCの結果を評価して、導入範囲と対象領域、ツール、スケジュール等の修正を行い、導入効果が上がるようにする - 【5】導入・構築

これまでのプロセスに基づいてシステムを構築して実際の適用を進める

現実には限られた範囲で【3】PoCと【4】評価を行い、それから全社に展開するということで【1】に戻って進めていくケースが多いです。

導入企業が一層増えていけば最初から【1】というユーザーも増えていくでしょう。

「とにかく試行してみたい、効果を知りたい」ということでPoCを進めるのは正解ですが、企業全体で考えれば、「同じ適用シーンでは同じように活用する」「できるだけ同じツールを使う」「同じやり方で導入を進める」のが賢明です。

顧客企業の導入を支援する立場からいえば、現在の主戦場は【3】から、【5】の全社導入をにらんでの【1】に移りました。

導入を成功させるために重要な3つのポイント

導入を成功させるために重要なポイントを確認しておきましょう。以下の3点も意識して検討を進めてください。

- 業務可視化

適用シーンを明確にするために対象の業務を可視化する - ツールの学習

さまざまな製品があるのでやりたいことに対して最適なツールを選ぶ - 業務改善・改革意識

浮いた工数で別の仕事をすることで劇的な効率化が実現できる。業務の改善、改革も意識して進める

第1回では国内のRPA市場でいま起きている変化と動向、そして導入に向けて確実に押さえておいてほしい事項について述べました。

第2回では、RPAへの理解を深めるために、どのような視点や項目でRPA製品を見たらいいか、ちまたで言われている「RPA」はあくまで一部で、「BPMS(Business Process Management Suite)とRPA、RDA(Robotic Desktop Automation)」という考え方があることなど、少し技術的な観点で解説を進めます。

筆者紹介

西村 泰洋(にしむら やすひろ)

富士通株式会社 フィールド・イノベーション本部 シニアディレクター

顧客企業を全社的に可視化して経営施策の効果検証をするサービスの指揮を執っている。著書に『RFID+ICタグシステム導入・構築標準講座』(翔泳社)、『成功する企業提携』(NTT出版)がある。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

NEC、ロボットで定型業務を自動化する「RPAソリューション」を発売

NEC、ロボットで定型業務を自動化する「RPAソリューション」を発売

NECが、業務の定形操作をソフトウェアロボットで自動化する「RPAソリューション」の販売を開始。ソフトウェア製品「NEC Software Robot Solution」を軸に、導入前の適用検証サービスや導入後の支援サービスを併せて提供する。 「全体を見る」ためのビジネスプロセス・BPMの常識

「全体を見る」ためのビジネスプロセス・BPMの常識

企業向けアプリケーションのさまざまな“常識”をJavaのオープンソース・フレームワーク群である「JBoss」から学んでいきましょう。企業システムを構築するうえでの基礎となる知識をリファレンス感覚で説明していきます。初心者から中堅、ベテランまで大歓迎! 急速なビジネスの変化に対応できる「BRMS」の常識

急速なビジネスの変化に対応できる「BRMS」の常識

企業向けアプリケーションのさまざまな“常識”をJavaのオープンソース・フレームワーク群である「JBoss」から学んでいきましょう。企業システムを構築するうえでの基礎となる知識をリファレンス感覚で説明していきます。初心者から中堅、ベテランまで大歓迎!