ソラコムのIoT接続プラットフォームを理解するキーワードは「多様性の吸収」:新たな発表が意味するもの

ソラコムの活動に関する疑問として、「KDDIによる買収がどのような影響をもたらすのか」「ソラコムはどこまでオールインワンソリューションを築き上げようとしているのか」の2つが思い浮かぶ。答えは1つ。「選択肢の提供による多様性の吸収」だ。

ソラコムがサービスを初めて発表した当時、「IoT向けの格安SIM」と表現した記事も見られた。だが、ソラコムは当初から、単なるSIM提供ではなく、「IoTソリューションの構築・運用に関わる課題を接続という側面から解決する」ことを目指していた。そしてセキュリティに始まり、IoTデバイスのライフサイクル管理やデータ活用などの機能を次々にリリースしてきた。一方で、対応する接続環境/技術の幅を広げてきた。

こうしたソラコムの活動に関し、最近生まれてきた疑問は、「KDDIによる買収がどのような影響をもたらすのか」「ソラコムはどこまでオールインワンソリューションを築き上げようとしているのか」の2つだ。

2018年7月4日に、ソラコムは年次イベント「SORACOM Conference Deiscovery 2018」を開催。これに伴って数々の発表を行ったが、これらの発表から、2つの疑問に対する答えが見えてくる。

その答えは1つ。「選択肢の提供による多様性の吸収」だ。こう言ってしまうと身も蓋もないが、実践するのは容易ではない。容易ではないことを可能にすることが、今後に向けてソラコムの提供価値を高めていくだろうし、同社は今回の発表でも、サービスおよび機能として、これを比較的分かりやすく示した。

ここでいう「選択肢の提供」とは、「製品/サービス/機能を増やす」ことではなく、「IoTの世界における多様なユースケースおよびニーズに、どう効果的に対応し、顧客のシステム構築/運用を支援できるか」という意味だ。

IoTは、一筋縄ではいかない世界だ。適用分野、目的、通信要件だけをとっても多様だ。また、IoTシステムの構築・運用を行う人たちにも、さまざまな種類がある。特定用途向けのサービス/ソリューションを活用する企業は既に多いが、こうした事業者はソリューションごとに、ケース・バイ・ケースで異なる構成を考える。一方、自分たちでやろうとする人たちもいる。この場合、「設定作業やプログラミングなど、IT関連作業をできるだけ避けたい」ということがあり得る。

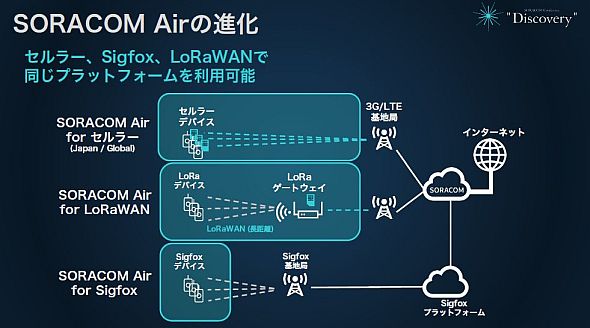

通信サービス事業者や通信機器ベンダーは、さまざまなIoT向け通信製品/サービスを推進している。だが、全てのIoTユースケースを満たせる通信技術は存在しない。こうした状況のまま、3G/LTE、LoRaWAN、SigfoxからLTE-M、NB-IoTと、技術はさらに多様化する。さらに、全世界でIoTを運用しなければならない企業は、特有の問題を抱えることになる。

一方、クラウド事業者はこぞって、「IoTプラットフォーム」あるいは「IoTサービス」を展開している。これにより、IoTデバイスからの通信の終着駅あるいはデータの集約ポイントとして機能し、データ蓄積/処理/分析ニーズを取り込もうとしている。また、クラウドを使わずに自社でIoTシステムを構築したいという企業ももちろんいる。

ソラコムにとって、こうした多様な通信技術、クラウド/データセンターを使うユーザーの悩む問題や、面倒だと感じる点についての解決策を、どこまで解決できるかが、自社の提供価値に直結する。単一の通信事業者、単一のクラウドサービスではソリューションを完結できない部分を、どう埋めるかがポイントだ。

「KDDI陣営」になる理由はない

ソラコムにとっては、KDDIに買収されたからといって、出発点であるNTTドコモから離れ、KDDIのサービスだけに絞る理由は全くない。KDDIにとっても、セルラー通信に関して自社のサービスだけに特化させることは、得策ではないはずだ。

「Coopetition(協力しながら競合すること)の時代」と言われて久しいが、エンタープライズITでも、EMC/Dellに買収されながら独立性を保っているVMwareの例がある。ましてや、現時点では市場は小さいものの、今後爆発的な成長が見込まれ、上述の通り多様性に富むIoTの世界でこれをやるべきではない。

ソラコムは今回、2019年度の商用化を目途にKDDIが推進する「IoT世界基盤」に参画したと発表した。IoT世界基盤は、パートナーとの協業に基づくKDDIの「垂直統合型IoTプラットフォームサービス」と理解できる。だが、ソラコムは、KDDIの他国通信事業者パートナーと横並びの位置付けで加わるだけだ。

今回のプレスリリースでKDDIは、IoT世界基盤について、「グローバルでのIoT通信の利用に当たり、本来個別に交渉が必要となる各国のキャリアとの契約や請求を一本化できる他、機器に内蔵されたSIMの設定情報を遠隔操作により書き換えてKDDI が選定した現地キャリアとの直接接続が可能になる」と説明している。

だが、ソラコムのグローバルSIMが消えてなくなるわけではない。逆に、KDDI側が、足回りの選択肢の1つとして、ソラコムのセルラーサービスを使うことになる。

ソラコムは「wireless agnostic(無線通信技術への非依存)」を標榜し、LoRaWAN、Sigfoxなどに対応してきたが、その傍らセルラーSIMによる通信サービスよりも上のレイヤーのサービス/機能を強化してきた。この流れは変わらない。

今回は認証サービス「SORACOM Endorse」の強化で、有線接続/Wi-Fiを通じたIoTデバイスのプロビジョニングを実現。IoTゲートウェイ/エッジコンピューティングデバイスなどの利用の広がりにも対応しやすくなった。

IoTニーズの多様性に対応することで、ソラコムの存在価値が高まるる

一方、ソラコムは「クラウドへの非依存」も訴え続けてきた。どんなクラウドプラットフォームも、IoTデバイスの接続先にこそなれども、接続そのものについては痒いところに手が届くサービスを提供しにくい。

そこでソラコムでは、AWSを自社サービスの基盤として使いながらも、「SORACOM Funnel」という接続アダプターを通じ、多様なパブリッククラウド、データセンターへの接続を可能にしてきた。同社のセキュリティやデバイス管理機能は、どこを最終接続先とする場合でも、共通に利用できる。また、理屈から言えば、IoTシステムの最終接続先を変えたくなった場合、ソラコムのサービス上で接続先設定を変更すれば済む。用途に応じて、接続先を振り分けることも可能だ。

ソラコムが今回発表した新機能「SORACOM Krypton」は、クラウドに非依存という前提の下で、どのクラウドへつなぐにしても本格展開で問題となる、「個々のIoTデバイスへの認証鍵の埋め込み」というプロセスを簡便化するものだ。これは、多様な通信技術を使って、どんなクラウドに接続するとしても、ソラコムが共通の付加価値を提供できる新たな例の1つと言える。

「クラウド非依存」という観点からは、AWS IoTと連携するボタンデバイス「SORACOM LTE-M Button powered by AWS」は、奇異に感じられるかもしれない。だが上述の、IoTシステムを構築・運用する人たちの多様性を考えれば、極めて自然な選択肢の1つと考えられる。

AWS IoTと連携するデバイス「AWS IoT 1-Click」は、デバイスを購入して接続し、AWS IoTに登録する一方、これらデバイスからの情報の扱い方をテンプレートに基づき、AWS Lambda関数として書くことで、IoTソリューションを構築できるというものだ。

ボタン形状のデバイスが先行しており、SORACOM LTE-M Buttonもその名の通りボタンだが、AWSによるとこれに限ったものではないという。センサーなど、他の形状のデバイスも考えられる。いずれにしろ、IoTの構築・運用に関わる作業を最小限に留めてスピーディにIoTを実現したい人たちにとっては、AWSに特化したソリューションではあるものの、目的に最も近いものになり得る。

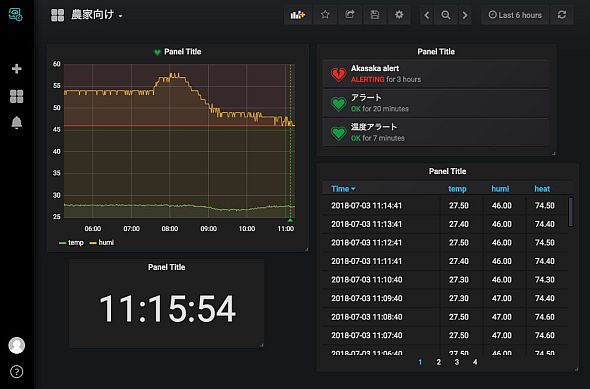

ソラコムは、ある意味で同社に閉じたソリューションも提供している。「SORACOM Harvest」がそれで、データをソラコムのサービスで蓄積し、可視化できる。現時点では個々のデータの保存期間は40日、1回に送信できるデータのサイズは1KBまでという制限があるが、ソラコム最高技術責任者の安川健太氏は、少なくとも保存期間については延長してほしいという顧客のリクエストがあり、どのように対応するかを検討しているという。

これも、データの蓄積や処理については、基本的にクラウドベンダーなどに任せるものの、ちょっとしたデータの保存・可視化ニーズもあり、これに自社サービスで応える余地があるという判断だと考えられる。

今回は、Harvestのデータを用い、ダッシュボードを作成して共有できるサービス、「SORACOM Lagoon」が発表された。可視化データを共有でき、アラートを自動生成できる。

こうして現在のソラコムは、単純に選択肢を増やしているわけではなく、多様なニーズに応えるという観点で、さまざまな取り組みを進めていると解釈できる。こうした動きは、今後ますます強くなるだろう。そして、多様なIoTニーズに対応できる力が強まるほど、ソラコムは「プラットフォーム」らしくなってくる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.