ブロックチェーンの「7つの間違い」と回避手法、Gartnerが解説:誤解や誤用を避けるには

Gartnerは、ブロックチェーンプロジェクトの一般的な7つの間違いを挙げ、回避手法とともに解説した。例えば分散型台帳技術(DLT)だけにこだわる、本番環境に適用できるかどうかの見極めが甘いといった間違いを指摘した。

Gartnerは2019年6月12日(米国時間)、ブロックチェーンプロジェクトが失敗する根本原因として、一般的な7つの間違いを挙げ、回避する手法とともに解説した。

Gartnerによると、ブロックチェーンには高い関心が寄せられている。だが、同社が3000人以上のCIO(Chief Information Officer:最高情報責任者)を対象に行った調査「2019 CIO Agenda Survey」では、ブロックチェーンを既にデプロイしているか、近いうちにデプロイすると答えたCIOは、11%にすぎない。これは、プロジェクトの大部分が初期の実験段階を超えては進んでいないためである可能性があるという。

Gartnerのシニアリサーチディレクターを務めるエイドリアン・リオー氏は次のように状況をまとめた。

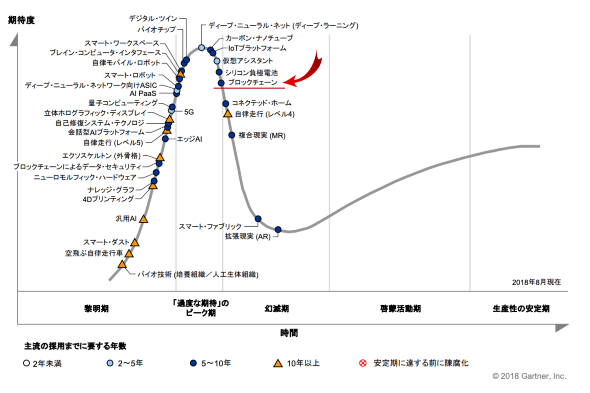

「当社の最新の『先進テクノロジのハイプサイクル』では、ブロックチェーンは現在、『幻滅期』の谷へと下降し始めたところだ。ブロックチェーンプラットフォームや技術の市場は、まだ初期の段階だ。製品コンセプトや機能セット、コアアプリケーション要件といった主要コンポーネントについて、業界のコンセンサスは形成されていない。5年以内に、単独の支配的なプラットフォームが登場することはなさそうだ」

Gartnerは、「ブロックチェーンプロジェクトを成功させるには、失敗の根本原因を理解する必要がある」という認識から、ブロックチェーンプロジェクトのよくある7つの間違いと、これを回避する手法を解説している。

(1)ブロックチェーン技術を誤解する/誤用する

ブロックチェーンプロジェクトの大部分が、分散型台帳技術(DLT)によってブロックチェーンプラットフォームにデータを記録するためだけに利用されていること、さらに分散コンセンサスやトークン化、スマートコントラクトといった主要機能を無視していることがGartnerの調査により分かった。

「多くの組織がブロックチェーンの主要機能をあまり使用していないという事実は、その組織がブロックチェーンを本当に必要としているのかどうか、という疑問につながる。DLTを出発点とするのはよいが、CIOの優先課題は、ブロックチェーンを総合的に捉えてユースケースを明確にし、DLT以外の要素も利用するプロジェクトに取り組むことだ」(リオー氏)

(2)手に入れたブロックチェーン技術が本番環境に使用できると思い込む

ブロックチェーンのプラットフォーム市場は広大であり、さまざまな方法で差別化を図る多様な製品が出回っている。秘匿性を重視するものもあれば、トークン化を重視するものもあり、ユニバーサルコンピューティングを重視するものもある。だが、そのほとんどは、システムやセキュリティ、ネットワークの管理サービスとともに運用される大規模な本番環境へと適用できるほど成熟していない。

もっとも、この状況は数年以内に変化する見通しだ。CIOは、ブロックチェーンプラットフォームの機能進化に目を配り、それを踏まえてブロックチェーンプロジェクトのスケジュールを調整しながら進める必要がある。

(3)プロトコルとビジネスソリューションを混同する

ブロックチェーン自体は基盤レベルの技術であり、さまざまな業種でさまざまなシナリオに利用できる。だが、完全なアプリケーションではない。

「ブロックチェーンに関して、基盤レベルの技術は完全なアプリケーションソリューションとさほど違わないという暗黙の前提がある。だが、これは誤解だ。ブロックチェーンは、アプリケーション内で特定のタスクを実行するためのプロトコルと考えるのが適切だ」(リオー氏)

(4)ブロックチェーンをデータベースやストレージメカニズムと見なす

ブロックチェーン技術は従来のデータベース管理技術に見られる「作成、読み取り、更新、削除」モデルを実装していない。「作成」と「読み取り」だけをサポートしている。「CIOは、ブロックチェーンプロジェクトのデータ管理要件を検討しなければならない。従来のデータ管理ソリューションの方が適している場合もある」(リオー氏)

(5)相互運用性の標準が存在すると思い込む

ほとんどのブロックチェーンプラットフォームとその基盤プロトコルは、設計途上または開発途上にある。このため、相互運用性を確実にするのは時期尚早だ。ベンダーが相互運用性について論じている場合、ユーザー企業は、その議論をマーケティング戦略によるものと見なすべきだ。

「ブロックチェーンプラットフォームを選ぶ際、相互運用性に期待して選定してはならない」(リオー氏)

(6)スマートコントラクト技術を完成されたものと考える

ブロックチェーン技術の導入によってもたらされる最も強力な側面は恐らくスマートコントラクトだろう。トランザクションに動的な振る舞いを追加できるからだ。

スマートコントラクトは概念的には、特定のトランザクションレコードに関連付けられたストアドプロシージャとして理解できる。だが、中央管理型システムにおけるストアドプロシージャとは異なり、ブロックチェーンのスマートコントラクトは、ピアツーピアネットワーク内の全ノードで実行される。このため、スケーラビリティや管理性の課題があり、これらはまだ十分に解決されていない。

このため、CIOはスマートコントラクトについて、まず小規模な実験を行う必要がある。ブロックチェーンのスマートコントラクトは今後2〜3年にわたって、成熟を重ねていく見通しだ。

(7)ガバナンスの問題を無視する

プライベートブロックチェーンや許可型ブロックチェーンでは、ブロックチェーンのオーナーがガバナンスの問題に対処することが一般的だ。だが、パブリックブロックチェーンでは状況が異なる。

「EthereumやBitcoinのようなパブリックブロックチェーンでは、ガバナンスについて、主に技術的な問題を対象としている。人間の行動やモチベーションについては、大抵手付かずとなっている。CIOは、ブロックチェーンのガバナンスの問題が、プロジェクトの成功を脅かすリスクをもたらす可能性を認識する必要がある。特に、大規模な組織では、パブリックブロックチェーンのガバナンスモデルの定義に役立つコンソーシアムへの加入や、こうしたコンソーシアムの結成を検討すべきだ」(リオー氏)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ブロックチェーン対応アプリ開発環境「Hyperledger」公開、モバイル機器向け

ブロックチェーン対応アプリ開発環境「Hyperledger」公開、モバイル機器向け

Linux Foundation傘下のHyperledgerは、「Hyperledger Iroha 1.0」の一般提供を開始した。ブロックチェーン基盤Hyperledgerに対応したモバイル機器向けアプリケーションを開発できる。 CIOはブロックチェーンをどう考え、どう行動すべきか

CIOはブロックチェーンをどう考え、どう行動すべきか

ブロックチェーンは、まだ成熟した技術ではない。それでも、CIOはブロックチェーンへの取り組みを開始し、戦略的なビジネス展開を探るべきだ。今後の脱中央集権的オペレーションや分散型ビジネスモデルなどがもたらす脅威を軽減するために、計画を立て始める必要がある。 「ブロックチェーン技術をVMwareが開発」に関する、さまざまな疑問

「ブロックチェーン技術をVMwareが開発」に関する、さまざまな疑問

VMwareは2018年8月末に開催した「VMworld 2018」で、ブロックチェーンのオープンソースプロジェクト、「Project Concord」を開始したと発表した。「なぜ、VMwareがブロックチェーンなのか」「なぜ、新たなプロジェクトが必要なのか」などを聞いた。