2030年代までに「超サイバネティクス技術」を実現?――5Gの次のステップ、6Gの国家戦略とは:5Gの10倍の通信速度、10分の1の低遅延を目指す

総務省では5Gの次のステップである「Beyond 5G(6G)」を推進するための道筋を「Beyond 5G推進戦略懇談会」の場で検討している。どのような戦略を立て、議論しているのか。

ウェアラブル端末などを通じて人の思考や行動をサイバー空間がリアルタイムに支援することで身体能力や認知能力を拡張する「超サイバネティクス技術」などを2030年代までに6Gを用いて実現する――国主導のもと、現在このような議論が繰り広げられている。

2020年3月、NTTドコモ、au、ソフトバンクは5G(第5世代移動通信方式)サービスの提供を開始した。現在主流となっている4Gと比較して、超低遅延、超高速、超多数同時接続が特徴で、遠隔地のロボット操作の遅延をなくしたり、大容量データを高速ダウンロードしたり、莫大(ばくだい)な数のセンサーや端末をインターネット接続できたりするようになると期待が高まっている。2020年4月現在の段階では、5Gが利用可能な地域は局所的なものとなっており、2024年までに全国へ徐々に対象エリアが広がる予定だ。

この5Gの次の段階、「Beyond 5G(以下、6G)」は2018年ごろから、世界各国で学術的な議論が行われている。米国では、2019年2月にトランプ大統領がTwitterで6Gへの取り組み強化をツイート。ニューヨーク大学とDARPA(国防高等研究計画局)がテラヘルツ波の無線とセンサー技術の研究拠点「ComSenTer」を立ち上げている。中国では、2019年11月に華為技術(ファーウェイ)の梁華会長が「6Gは研究の初期段階。6Gで使用が想定される周波数の特性や技術的課題の研究、経済的、社会的利益に焦点を当てた研究チームを任命した」とコメントし、6Gの研究に乗り出したことを示している。

日本では、独立行政法人 情報通信研究機構(NICT)が2018年7月に欧州委員会と連携したテラヘルツ波end-to-endシステムの開発研究を開始し、6Gを見据えたワイヤレス、ネットワーク、デバイスなどの研究開発を進めている。また日本電信電話(NTT)は2019年6月、6Gを見据えたネットワーク構想「IOWN」(Innovative Optical and Wireless Network)を発表した。

このような情勢の中、総務省は2020年1月に、6Gの導入が見込まれる2030年代の通信インフラや、6Gを実現する政策の方向性などの検討を目的として「Beyond 5G推進戦略懇談会」の場を設けた。2020年4月8日に開催した2回目の会合で総務省が案を示し、14日に「Beyond 5G推進戦略(骨子)」を提示した。

推進戦略では、先述した「超サイバネティクス技術」以外に、次のような姿を2030年代に期待される社会像だと示している。

- 自宅に居ながらにして、地球上のどこでもリアルな体感でアクセス可能となる「超テレプレゼンス技術」

- モノ同士が互いに制御し合うことで信号待ちや渋滞が発生しない交通システムなどを実現する「超相互制御型ネットワーク技術」

- AI(人工知能)技術による高精度の需要予測とリアルタイムの多地点間マッチングにより食品などの廃棄がゼロになる「超リアルタイム最適化技術」

- AI技術による自動検知、自動防御、自動修復などによりユーザーが意識せずともセキュリティやプライバシーが確保される「超自律型セキュリティ技術」

- ネットワーク構成や電力消費量、供給方法を柔軟かつ自律的に変えることで災害時などでも通信が途絶えない「超フェイルセーフ・ネットワーク」

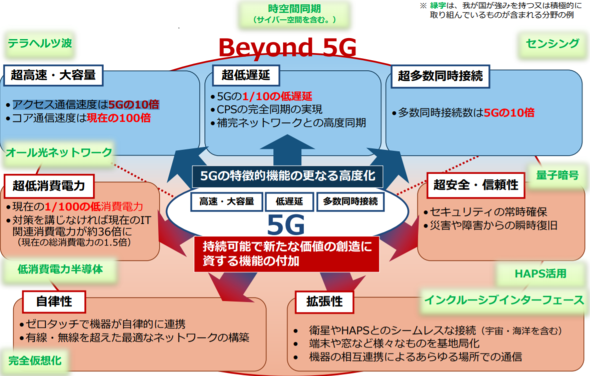

これらを実現するために、どのような要件が6Gに求められるのか。推進戦略では次のような機能――具体的には、5Gの10倍のアクセス通信速度、5Gの10分の1の低遅延、現在の100分の1の消費電力の実現など――を目指している。

- あらゆる場所からの膨大なデータを瞬時に正確に処理できるようにする5Gの特徴的機能(超低遅延、超高速、超多数同時接続)のさらなる高度化

- AI技術により人手を介さずあらゆる機器が自律的に連携し、有線、無線を意識せず即座に利用者のニーズに合わせて最適なネットワークを構築する自律性

- 衛星やHAPS(航空機型の成層圏通信プラットフォーム)とシームレスにつながり、地球上のどこでも通信を利用可能とする拡張性

- 利用者が意識しなくてもセキュリティプライバシーが常に確保され、災害や障害の発生時でもサービスが途絶えず、瞬時に復旧する超安全、信頼性

- これらを実現するためのデータ処理量の激増などに対応できるようにする超低消費電力

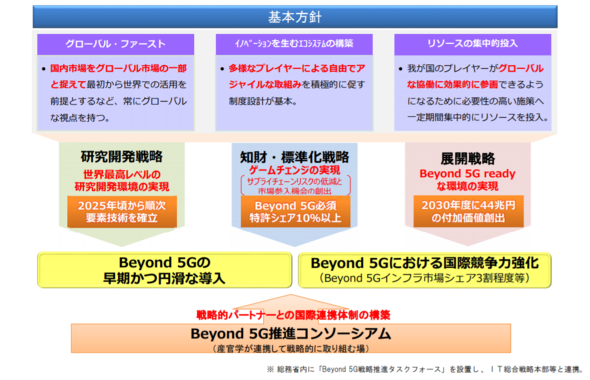

これらの機能を実装すべく、「研究開発」「知財、標準化」「展開」のそれぞれにおいて、ロードマップを策定して取り組む。

「研究開発」「知財、標準化」「展開」それぞれの戦略で、次のような施策を実施する。

個人端末やマンホールも基地局に

「研究開発」

- 高度外国人材も含む多様なプレイヤーが参加可能な「Beyond 5G研究開発プラットフォーム」をNICTなどに構築

- 関係府省と連携して、研究開発促進税制の必要な拡充を実施

- 破壊的イノベーションを起こしうるアイデア、人材を懸賞金など強力なインセンティブが付与される公募により発掘、支援

「知財、標準化」

- 異ベンダー機器間の相互接続、相互運用テストベッドやフィジカル空間をサイバー空間上に再現するエミュレータを国が整備し、内外の民間企業へ開放

- 産官学の主要プレイヤーが参加し、戦略的に標準化などに取り組めるよう「Beyond 5G知財・標準化戦略センター(仮称)」を設置

「展開」

- 基地局整備などのインフラシェアリングを推進し、個人の端末や自動車、看板、マンホールなども基地局として活用できるようにするための制度整備などを実施

- データ利活用型スマートシティーにおいて各種機能などのモジュール化を進め、クラウド型の共通プラットフォーム(SaaS)により「5Gソリューション提供センター(仮称)」として提供することで、横展開を促進

「Beyond 5G推進戦略懇談会」は、2020年夏をめどに、パブリックコメントで聴取した意見や、専門家からの提案、指摘などを取りまとめる。そこで策定した工程表やロードマップを基に、6Gの推進体制を構築する方針だ。

「今後、携帯電話の無線ネットワーク化が進む。現在の端末のような専用のハードを使用するのではなく、ハードが汎用(はんよう)化され、ソフトウェア上で専用機能を実現できるようになる。今まで以上にソフトウェアに詳しい人が必要な分野となるので、これを機に通信技術に関心を持ってほしい」(総務省担当者)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

5Gにおける通信事業者のマネタイズ支援で、攻勢を強めるパブリッククラウド各社

5Gにおける通信事業者のマネタイズ支援で、攻勢を強めるパブリッククラウド各社

ソフトバンクが日本で5Gサービスを発表して話題になっているが、携帯通信事業者各社は、人へのサービスを超えたマネタイズを図る必要がある。パブリッククラウドはここに事業機会を見出し、5Gネットワークエッジコンピューティングにおける攻勢を強めている。 Google Cloudが5Gに向けた新たな戦略を発表、5Gエッジコンピューティングでは「Anthos for Telecom」を推進

Google Cloudが5Gに向けた新たな戦略を発表、5Gエッジコンピューティングでは「Anthos for Telecom」を推進

Google Cloudが2020年3月5日、5G/エッジに向けた新たな戦略を発表した。5Gネットワークエッジコンピューティングでは「Anthos for Telecom」を発表、マルチクラウドのコンテナ環境を推進していくという。同社は、既にMicrosoftとの提携を発表しているAT&Tと、エッジソリューションを共同開発していることを明らかにした。 5Gのメリットは「シンプルな使い方」で引き出そう!

5Gのメリットは「シンプルな使い方」で引き出そう!

携帯大手による5Gの実証実験や5G機器ベンダー主導のローカル5Gの実験があちこちで行われている。スマートファクトリーだの、遠隔医療だの、なんてややこしい使い方をするのだろうと、思ってしまう。5Gのメリットはもっと素直な使い方で得られるはずだ。