RedshiftとAurora、知らないうちにどんどん進化するAWSの2つのデータサービス:ほぼ月刊AWS(1)(2/2 ページ)

Amazon Web Servicesに関する新たな動きを月単位でまとめる新連載、「ほぼ月刊AWS」。第1回は、エッジとデータ関連サービス、既存システムのクラウド移行に関する新たな動きについてまとめます。

そして、次に控えているのがAQUAです。2019年12月の発表以来、AWSは限定顧客に対するプレビュー版の提供を続けています。

AQUAではRedshiftの演算ノードとAmazon S3の間に、FPGAを使ったAWS独自のアナリティクスプロセッサとハードウェアによる高速化機能、SSDキャッシュを備えた層、「AQUAノード」を挟み込んでいます。

AQUAノードは、Redshiftのクエリを分担して処理します。独自プロセッサにより、圧縮、暗号化、フィルタリング、アグリゲーションといった作業を高速化します。

アナリティクスで「コンピュート(演算処理)とストレージの分離」が語られるとき、通常は汎用コンピュータ、汎用CPUの活用が暗黙の前提となっていることがありますが、AWSはハイエンドなニーズに応えるために独自のハードウェアを投入しようとしています。

独自のハードウェアによって究極的な差別化を図るというやり方は、既述のエッジへの取り組みにも似ているところがあります。

Auroraは、東京リージョンでも複数マスター構成に対応

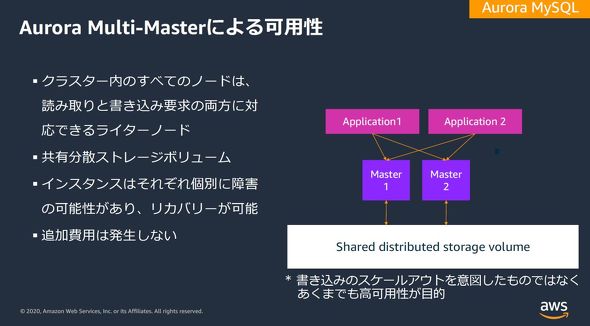

データベースでは、「Amazon Aurora」でマルチマスター構成に対応しました。2020年5月7日(米国時間)より、東京を含む8つのリージョンで使えるようになりました。

Auroraは、AWSにおけるリレーショナルデータベースサービスの一つで、MySQL、PostgreSQLと互換性があります。「フルマネージド」、つまり初期の構成、バックアップからパッチ当てまで、ユーザーは作業を行う必要がありません。

AuroraでAWSは、低コスト、高パフォーマンス、拡張性の高さ、高可用性をうたっています。拡張性については、リードレプリカ(読み込み専用の複製)を15まで追加できるとしています。可用性の点では、3つのアベイラビリティゾーン(AZ)にわたる6つのノードへの並行的な書き込みが行われ、リージョン内で6つの複製を維持します。また、Amazon S3への継続的なバックアップが自動的に行われます。

今回のマルチマスター構成は、MySQL版のAuroraで実現したものです。クラスタ内の全ノードが書き込みに対応できるようになりました。これはAuroraにおける可用性向上のための選択肢を増やすものであり、書き込みのスループットを向上するものではないとしています。

クラウド移行支援機能の「AWS Migration Hub」が東京リージョンに対応

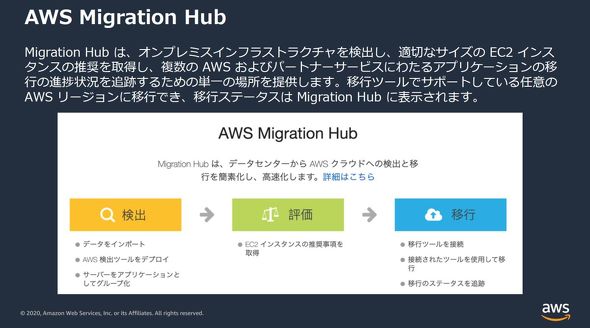

「AWS Migration Hub」は、社内アプリケーションの、AWSへの移行状況を一括して可視化する機能です。世界中のどのリージョンへの移行も集中的にトラッキングできます。この機能が、東京リージョンに対応しました。

Migration Hubではまず、AWSの検出ツールで移行候補となるサーバを自動的に検出でき、この情報に基づいてサーバをアプリケーション単位に分類できます。その後、評価プロセスを走らせると、移行先としてAWSが勧めるAmazon EC2インスタンスの選択肢が示されます。

さらに、AWSあるいはサードパーティーの移行ツールと連携し、進行状況に関する情報を取り込んで管理できます。移行ツールとしては、「AWS Server Migration Service」「AWS Database Migration Service」「RiverMeadow Server Migration SaaS」「CloudEndure Migration」に対応しています。

2020年6月3日には、「AWS CloudEndure Managed Factory」というソリューションの提供を開始しました。これはCloudEndure Migrationを利用する顧客向けで、CloudFormationのテンプレートを通じ、EC2インスタンスをはじめとしたAWS側のリソースの初期設定や構成が自動的に行えます。

また、AWSは2020年7月1日、コンテナ化によるクラウド移行ツールとして、「App2Container」を発表しています。App2Containerでは、.NETやJavaの既存アプリケーションについて、移行対象を指定するだけで、アプリケーションアーティファクトとランタイム依存関係をコンテナイメージにパッケージ化できます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.