なかなか成果の出ないDX、レガシー資産を持つ企業が目指すべき3つのポイント:結局DXとは、何をすることなのか?

DXを実践できている企業と、そうでない企業の二極化が激しいといわれる。結局のところDXとは何をすることなのだろうか。何をどう変えるべきなのか、2021年9月に開催された「ITmedia DX Summit vol.9」のトークセッション「なぜ、成果が出ないのか? 『既存資産のモダン化』をDXにつなげる絶対要件」のレポートをお届けする。

コロナ禍におけるテレワーク推進など「デジタル化」が進む一方、デジタルを活用し、変革を起こすDX(デジタルトランスフォーメーション)は思うように進んでいない。

「ITmedia DX Summit vol.9」(2021年9月開催)では、「なぜ、成果が出ないのか? 『既存資産のモダン化』をDXにつなげる絶対要件」と題し、Specialトークセッションが行われた。

企業のDXをサポートする富士通の出口雅一氏(戦略企画・プロモーション室 Hybrid ITデザインセンター シニアディレクター)、米国ロサンゼルスを拠点に米国と日本のITソリューションの橋渡し役を担うクリエーションラインの鈴木逸平氏(取締役兼CSO)が語った。そこではDXで「成果が出ない真因」とは何か、既存システムが足かせになっている企業に向け、既存資産を「改善」するのではなく「トランスフォーム」する重要ポイントと現実的なロードマップが明らかになった。

既存の業務プロセスをモダナイズするには?

現状、DXに悩んでいる企業が多い一方で、DXが既に進んでいる企業もあり、状況は二極化していると鈴木氏は指摘する。現時点でDXを実現している企業は、明確な目的に向かい確実に歩を進めている。これが目指すべき1番目のポイントだ。

逆に進んでいない企業の課題は共通している。明確な目的を持っていないことはもちろん「アジャイル開発の経験がない」「優秀なエンジニアを確保できていない」「コンテナやKubernetesなどの新しい技術に追い付けない」などだ。1番目のポイントを押さえていないため、DXがなかなか進まない。

経済産業省が「DXレポート」を公開した2018年当時と比較すると、DXはかなり進んでいると出口氏は言う。金融業界を見れば、以前は通帳の一部がWebなどで参照できる程度のデジタル化だったが、今は窓口に行かずともほぼ銀行のサービスを利用でき、銀行の業務プロセスもそれに合わせて変更されている。このように既存業務を変革した例もある。

だが、モバイルアプリケーションなどを提供しただけで、業務全体の変革に至っていないところも多い。DXが進んでいる企業も「まだ悩みは多く、解決に至っていません」と指摘する。もちろん、これからデジタル化に着手するところもあり、それぞれが次のレベルに歩みを進める必要がある。

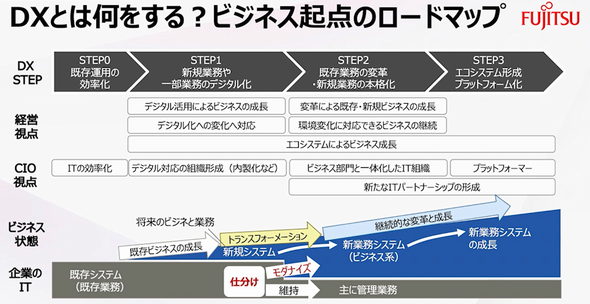

DXのロードマップでは、既存の業務プロセスにモバイルアプリケーションやチャットbotなど新技術を導入し、業務プロセスの自動化などを実現する(図1)。一部の業務のデジタル化だけでも効率化は進むが、DXのためには次のステップとして、デジタル化を前提に業務そのものをトランスフォームさせなければならない。

もちろんデジタルで新しいビジネスを生み出すことも、DXにつながる。それを効果的に実現するには、既存業務のITの仕組みが、新しいビジネスに対応していなければならない。富士通はこれを既存のITシステムのモダナイズと表現し、アプリケーションの構造や中身を変えるのではなく、変化対応を可能にして新しいビジネスに追随できるようにする。このアプリケーション変更は、既存のアプリケーションの単純な再構築ではなく、SaaS(Software as a Service)を活用できるようにすることや、業務アプリケーションをサービス化して共通利用できるようにすること、既存のアプリケーションのまま変更対応すること、このような対応全てをモダナイズと称している。このようなITシステムの変更によって、デジタル前提のビジネスへのトランスフォーメションを実現する。

次のステップは、データの活用だ。新たなアプリケーションからさまざまなデータが得られ、それらの活用でさらにDXは広がる。その上で、新たなアプリケーションをプラットフォーム化し、自社だけではなく他社も使えるようにして、エコシステムで共生する。この一連のステップを進めることが、DXを実現し、企業を強くすると富士通では考えているという。

現場を巻き込んだアジャイル開発でDXのための新たなアイデアが生まれる

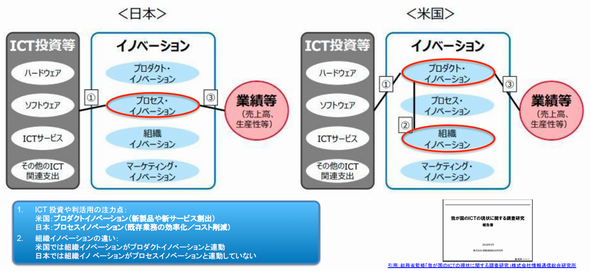

日米のICTの現状を比較すると、日本の強みはプロセスイノベーションで既存業務を改善することだ(図2)。コストダウンや効率化が得意だ。米国はプロセスよりもプロダクトで新しいものを生み出すところに強く、そこに多くの投資をしている。

「米国でもう一つ興味深いのは、新しいものを生み出す過程で、組織にもイノベーションを起こすことです」と鈴木氏。日本のプロセス改善では、組織の変革は起こらない。日本ではプロセスイノベーションの中でプロダクトイノベーションも意識する必要があると指摘する。

まずは既存業務を変えるところからDXを始めるべきだと出口氏は言う。例えば、金融機関で対面業務をなくすためにモバイルアプリケーションを採用すれば、その後ろで人が紙などを用いて行っていた業務を、データを渡して動くように変える必要がある。つまりフロント側を変えれば、その変化に対応する後ろ側の仕組みも変える。それが、DXにつながるのだ。

そして目的を持ち、ゴールを明確にすることも重要だ。ビジネスに対する考え方を変え、変革を進めるために体制も変える。DXではDevOpsやアジャイル開発が必要といわれるが、これら技術の導入が重要なのではなく「ものの作り方を変え、新しいものを既存のものに載せていくことが大事です」と鈴木氏は言う。

実際にクリエーションラインが手がけた、物流大手企業のDX事例がある。この企業には、長年の経験に基づいた運行管理の仕組みがあった。天候や交通状況など変化のある要因を考慮し、迅速に運行計画を立てるには、職人的な経験と勘、「Microsoft Excel」などのツールが必要だった。このレガシーな仕組みを変革する際、まずは運行管理状況の可視化から取り組み、リアルタイムな運行状況の見える化をした。

このとき最も大事だったのは、現場のユーザーやプロダクトマネジャーに参加してもらうことだった。アジャイル開発で毎週新しいリリースを行い、現場ユーザーからフィードバックを得て改善する。これを繰り返すことで、現場からDXにつながる自動化や効率化のアイデアが生まれ、従来の運行管理の仕組みを載せられるのではないか、となったのだ。このように事業部門と一緒に進められないと、手段が先行して、どの技術を導入するかといった議論になりがちだ。

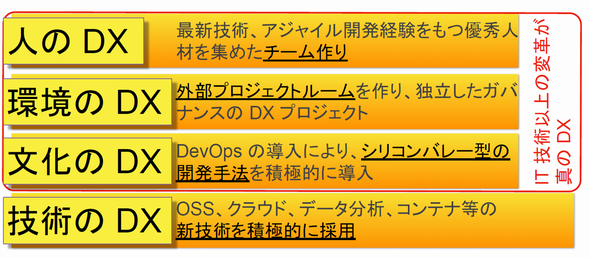

人のDX、環境のDX、文化のDXに取り組むことが真のDXに

経営者はITの細かいところを押さえるのではなく、DXのための担当者採用や育成、DXを進めるための環境構築、DXを進められるよう企業文化を変えることに取り組むべきだと鈴木氏(図3)。鈴木氏は「DXは人と環境と文化を変えることで、それを実践するために技術が後からついてきます」と言う。

現代は人々の生活の中にITが入り込み、例えばさまざまなことがスマートフォンだけで実現できる。CEO(最高経営責任者)は、そのような身近なところからITの活用を考え、それを経営に生かすことができるはずだ。その先にある具体的な取り組みを考えて実践するのは、CIO(最高情報責任者)の役目だと出口氏は言う。これが目指すべき2番目のポイントだ。

CIOは既存の業務を支えるITをしっかり運用しつつ、どのように新しいものを生み出すのかを考える。これには自社だけではなくパートナーや同業者、あるいは全く異なるビジネスを担っている企業の人たちとも一緒にエコシステムで動く必要がある。このエコシステムの構築と運用も、CIOには求められる。

CIOが担うべき人、環境、文化の変化を、クリエーションラインでは人のDX、環境のDX、文化のDXと呼び、それらが真のDXにつながると考えている。

先ほどの物流会社の事例でも、アジャイル開発で改善するために、それができるチームを作るところから取り組んだ。これが1つ目の変化だ。そしてCIOが全てできるわけではないので、不足するところは外部リソースなどで補完する。物流会社のプロジェクトでも企画やプロジェクト推進、アジャイルコーチ、開発チームについてはデータ分析やKubernetes、AI専門家などのメンバーが、クリエーションラインから参画しプロジェクトが進んだ。

「富士通のようなIT企業も、DXの支援のために変化している。従来の請負型から、これからはCIOの判断の補佐や、変革のためのプロジェクト管理など、従来コンサルティング会社が関わっていたような領域にも携わる。その際に3年後の中期経営計画の中でITをどうするかではなく、より短期間でどんどん変わるIT戦略をCIOと一緒に考えることとなる」(出口氏)

2つ目の変化は開発の進め方だ。変革に向けて一から作るのではなく、既存のものをうまく組み合わせる。その上でセキュリティやエンタープライズレベルの可用性などを補い、アジャイルで開発できるようにする。ここは富士通のようなエンタープライズでの実績があるIT企業が得意とする領域であり、顧客企業と一緒にそれに取り組む。

3つ目の変化は顧客企業が単独では実現しにくいところを、IT企業が共通プラットフォームやアプリケーションを提供し支援することだ。例えば物流ではものを運ぶところから荷物の受け渡しの管理まで、共通に使う部分がある。それらをサービス化し、企業はそれを利用して独自のソリューションに注力して、ビジネスを強化できるようにするのだ。

DXのロードマップのどこにいるのかを見極め、次の一歩を踏み出す

ではDXにどこから取り組めばよいのか。まずは自分たちが図1のロードマップの中で今どの時点にあり、何を目指すのかを整理する。その上で3年後にどうなるかではなく、1年、半年、四半期でやるべきことを明らかにする。これが目指すべき3番目のポイントだ

「スピード感を持って見直し、方向が違えばやり方を変えます。変えられなければ既存の業務プロセスに何らか問題があるので、そこを変えることから始めます」と出口氏。富士通はそのために、顧客と伴走してサポートする。伴走するのは経営層のサポートから技術ノウハウの提供まで幅広く、顧客とチームを作って業務を変える。「まだできないこともありますが、顧客と一緒にビジネスをどう変えられるかに取り組みます」(出口氏)

アプローチは2つあると、鈴木氏は言う。一つはプロダクトオーナーが陣頭指揮をとり、変革に必要なオーナーを集めて改善を続け、その過程で新しいものを生み出すムーブメントを作ることだ。もう一つはこれと並行して経営層が変革するための現場支援で、人を育て採用もする人のDX、イノベーティブなものを生み出す環境を作る環境のDX、新しいものの開発をしやすくする文化を醸成する文化のDXを実践し、現場と経営の2つの側面からアプローチすべきだと言う。

そのためにクリエーションラインは、共創でものを生み出すための「Digital Innovation Garage」を提供している。これは企業とクリエーションラインが一緒に新しいものを生み出すためのもので「最終的には顧客がそれを内製化できるようにします。そのゴールに向かい、顧客がいつかは卒業していくことを目指します」と言う。

富士通はDXにむけた企業のIT変更を効率化するために、また、企業のデジタルアプリケーションで求められる複雑な運用や高度なセキュリティ対応を専門知識がなくても維持、継続できるようにするため、クラウドのサービスに力を入れている。クラウドを単に効率的なITインフラと捉えるのではなく、アプリケーションの観点でどう使えばいいかに着目し、それがDXを一歩先に進めると考えている。「DXの次への一歩で困っているならば、ぜひ富士通に相談してほしい」と出口氏は言う。

結局DXとは、何をすることなのか? 押さえるべき3つのポイントは(1)企業としての目的を持ち、ゴールを明確にすること、(2)CEOが環境構築、企業文化の変化に取り組み、CIOは具体的な取り組みを考えて実践すること、(3)自社の立ち位置を明確にして、1年、半年、四半期でやるべきことを明らかにすることだ。このような取り組みが実を結べば、既存ビジネスと新規ビジネスの両方で新しいビジネス価値を生み出すことができるだろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連リンク

提供:富士通株式会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2021年11月11日