DBエンジニアの祭典! 「db tech showcase 2021」を振り返る:詳説探究!DBエンジニアが征く(4)

DBエンジニアの祭典「db tech showcase」。2012年に初回が開催されて以降、10年にわたってDBテクノロジーの変遷を見てきたイベントを主催するインサイトテクノロジーの担当者に、DBテクノロジーの変化をどう感じているか、コロナ禍におけるイベント開催の思いを聞きました。

本連載第3回では、日本オフィスを展開しているPingCAPのCTO(最高技術責任者)と対談し、分散SQLDBをどのように開発してきたか、そしてクラウドやDBaaSとしてどのように展開していくのかなど話を伺いました。

第4回は2021年12月に開催された「db tech showcase 2021」のイベントレポートをお届けします。後半では、イベントを主催するインサイトテクノロジーで運営に携わった中の人たちに聞いた「コロナ禍のDB専業イベントとして、変わった部分、変わらない部分」を紹介します。

db tech showcaseとは

DBエンジニアにはなじみ深いイベントであるdb tech showcaseは、2012年から開催されているDB専門のイベントです。2021年に10周年、そして20回目の開催という人気イベントです。RDBに限らず、幅広いデータマネジメントソフトウェアを扱っており、NoSQL(Key-Vaule、Graphなど)も取り上げられてきました。

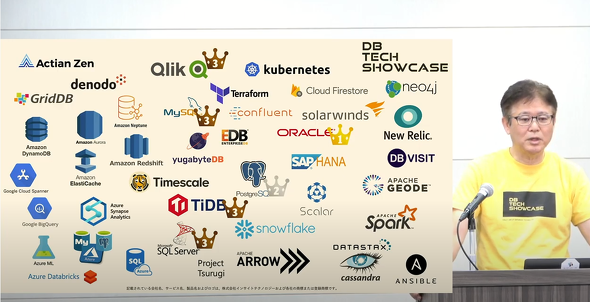

「その歴史は2012〜2022年のデータベースの進化と重なります」と話すのはイベントの基調講演に登壇したインサイトテクノロジーの代表取締役である森田俊哉氏です。森田氏はイベントで扱ってきたDBテクノロジーの推移を下図で解説しました。

| 開催年 | 2012年 | ... | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| セッション数 | 71 | ... | 107 | 98 | 93 | 99 |

| 取り扱った DBテクノロジーの数 |

10 | ... | 38 | 40 | 28 | 42 |

| 同イベントのセッション数/DBテクノロジー数の推移 | ||||||

「2012年にdb tech showcaseで扱われていたDBは10個でした。その10個に含まれていた『Oracle Database』『PostgreSQL』『MySQL』『Microsoft SQL Server』は現在も利用者が多く、イベントで毎回実施しているアンケートの使用しているDBで上位4位を連続して獲得しています」(森田氏)

上図にもあるように、2018年以降は40以上のテクノロジーが取り上げられるようになっています。「約4倍に増加したのは、Amazon Web Services(AWS)やMicrosoft Azure、Google Cloudがマネージドな形で提供するRDBの躍進が目覚ましいためです」と森田氏は指摘します。NoSQLの台頭もありながら、現場で運用され続けているRDBMSの底力がここからも見えてきます。

「テックギークに贈る、データテックカーニバル」

DBテクノロジーの祭典として大きな注目を集めてきたdb tech showcaseは、強固なコミュニティーに支えられてきたイベントだからこそ、オフライン開催が難しい状況の中で運営としても新たな方向性が求められていたといいます。

「db tech showcase 2021」の運営に携わった、インサイトテクノロジーの4人にお話を伺いました。

- 石川 雅也氏(取締役 CPO)

- 双木 万梨子氏(マーケティング本部 部長)

- 周 潔璐氏(マーケティング本部 dbts運営事務局)

- 堀口 彩氏(マーケティング本部 dbts運営事務局)

小林 まず、運営の責任者を務められた双木さんに伺います。2021年のコンセプトは何だったのでしょうか。

双木 イベントのコンセプトはdb tech showcaseの原点である“技術者のコミュニティーイベント”でした。これはつまり、製品を営業する場所ではなく、技術者が集ってコミュニケーションをするイベントであってほしいということです。スポンサーの皆さまにも、ぶしつけではありましたが「テクノロジーの話をしてほしい」と伝えていました。

小林 なるほど、“テックギークに贈る、データテックカーニバル”というメッセージにもその思いは垣間見えましたね。db tech showcaseにとって、新たな挑戦だったのでしょうか。

石川 もともとdb tech showcaseには、さまざまなコミュニティーの人たちが1年間あったことを話し合うような同窓会的な雰囲気がありました。新たな挑戦というより、オンラインイベントでありながらその原点に回帰したいと考えました。今回そうした空気を醸成するために「oVice」(※)を活用し、Ask the speakerや懇親会の場を用意して交流をしていきました。

※oViceとは、オンラインでも現実に近い空気感で仮想空間内のコミュニケーションが可能となるツール。大型カンファレンスなどのイベントで使われることも増えてきており、参加者同士の交流にも使われている。

小林 運営をする立場や組織としても、何か意識の変化はあったのでしょうか。

双木 はい。今回のイベントは主催であるわれわれも“全社員参加”という考えを持って臨みました。イベント当日に社員全員が参加するのはもちろん、カーニバルとして社内から積極的に盛り上げていきましょうという心意気を示しています。もちろん、弊社社員が外部のDBエンジニアともっとつながれるようにしたいという思いもありました。

堀口 また今回はSNS(Facebook、Twitter、Instagramなど)での告知に力を入れました。予想以上にSNSを見て参加した人が多かったことは驚いていますし、以前とは異なる新しいユーザー層にイベントのことを知ってもらえたと感じています。

小林 近年のテックカンファレンスは上手にSNSを使いこなす印象が確かにあります。そこでの呼び掛けを試してみて、どのような効果がありましたか。

双木 「登録した」というつぶやきを見て、自分も行ってみようという形で広がっていったようです。これまでとは異なる動きだったため、イベント担当者としては直前まで登録者数に気をもむことになりましたが(笑)、結果として大成功でした。

周 SNSの効果は募集時だけではなく、イベント開催中にも運営や参加者の方々から活発な情報共有がされていました。それを見て「お、何か面白そうなイベントやってるな」と思ってくれた人も多かったようです。

小林 そうした盛り上がりがオンラインでも体感できたということですね。それらの反応やアンケート結果などで、人気となったセッションはどのようなものがありましたか。

双木 技術や製品解説よりも、現場での採用、検証といった事例セッションの人気が高かった印象です。弊社ブログでも言及したPayPayさまの事例は多くの方から「とても参考になった」という声を頂きました。

小林 新しいアーキテクチャの分散SQLDB、TiDBに関するセッションでしたね。2021年は分散SQLDBとして他にもYugabyteDBの話があったり、KubernetesをプラットフォームとしてPostgreSQLやCassandraなどを動かしたりするセッションもありました。分散システムの監視では欠かせないオブザーバビリティ(可観測性)を、DBにも適用しようというセッションもあり、新たな動きが多く見られた印象です。

石川 そうした新しい技術トレンドが現場で活用されてきた技術と組み合わさって発展していくのが垣間見えるのは、db tech showcaseの良さであり、強みになっていると感じています。

小林 おっしゃる通りで、毎年どのような技術が紹介されるのか、私も大変楽しみにしています。最後に2022年以降のdb tech showcaseの開催予定を教えてください。

双木 今回はおかげさまで過去最高の登録者数、参加者数という結果でイベントを終えることができました。参加者の皆さま、スポンサー各社さまには非常に感謝しています。2022年はオフラインでの開催を検討できればと考えていますが、世間の動きがどのようになるか読めない部分もあります。いったんはオンライン、オフラインのハイブリッドでの開催を目指していきます。今後もテックギークとつながる場として続けていきたいですね。

小林 本日は貴重なお話をありがとうございました。

対談を終えて

今回は国内でも有数のDBイベントであるdb tech showcaseの運営の方々に、新しく登場する技術を紹介することで生まれるイノベーションの重要性や、コミュニティーの場としてこれまでと変わらない雰囲気作りを目指していることなどを伺いました。コミュニティーイベントを長期間にわたって開催するといずれ似たような課題に直面します。そういったコミュニティーづくりにおいて「原点に返ること」の重要さを教えてくれるものとなるでしょう。

db tech showcase 2021で公開されたセッションはこちらでアーカイブが公開されています。ご興味のある人はぜひご覧ください。

今後も本連載では技術的な話題はもちろん、DBコミュニティーで何が起こっているかもお届けしていきます。コミュニティーやイベントの主催者で「われわれの話も聞いてほしい」と考えている方がいたらぜひお問い合わせください。よろしくお願いします。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.