日本企業にも広がるOSPO、サイバートラストが設立した理由は:OSSコミュニティーとの架け橋に

サイバートラストが、オープンソースプログラムオフィス(OSPO)を社内に設立したと発表した。電子認証、IoT、Linuxを事業の3本柱とする同社はOSPOについて、これまで自発的に行われてきたOSS活動を、組織として正式に支援する狙いがあるとしている。

サイバートラストが2022年6月23日、「オープンソースプログラムオフィス(OSPO)」を設立したことを発表した。その狙いや活動内容、今後の計画を、同活動のリーダーに聞いた。

OSPOとは、社内におけるオープンソースソフトウェア(OSS)関連活動の環境を整備し、促進を図るために企業が設立する社内組織。詳細は、下記記事を参照いただきたい。

参照記事:

オープンソース活用を社内で推進、導入機運が高まる「OSPO」とは

サイバートラストは認証サービスを展開してきた同名企業と、Linuxのミラクル・リナックスが合併し、電子認証、IoT、Linuxの3事業を展開してきた。これらの事業全てにわたり、OSSはなくてはならない存在になっている。

社員がOSSコミュニティーへの貢献を行ってきた実績もある。その中には、以前gentoo Linuxのカーネルリーダーを務め、その後KernelCI プロジェクトの技術運営委員会メンバーに就任した社員や、PyCon JP Associationの理事になった社員がいる。組み込みLinuxである「EMLinux」は、社会インフラ基盤のためのLinuxプロジェクトである「Civil Infrastructure Platform(CIP)」に沿った形で開発されているという。

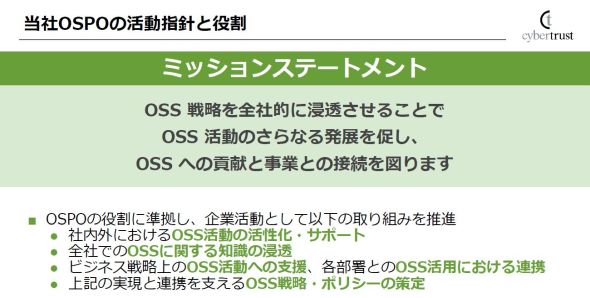

OSPOのリーダーを務めるチーフオープンソースオフィサーの鈴木崇文氏は、これまで個々の社員や部門が自発的にOSS活動を行ってきたが、会社全体としてオープンソースに対する理解を深め、取り組んでいくために設立したと説明する。

「OSSに以前からコントリビューションしてきた社員は、どういうことを考えてやれば当社のメリットになるかが自然に分かっていた部分がある。だが、そこを会社として明示的に支援する仕組みを作っていく必要があると考えた」(鈴木氏)

OSS活動には、技術的な側面に加え、ライセンスやセキュリティ、ビジネスなど、さまざまな側面がある。優秀な人材の獲得という点でも重要だ。そこで、 開発部門、法務、人事、マーケティング、戦略部門などを巻き込んだ社内組織として、OSPOを設立したという。

「OSS活動を活性化させる活動は、ビジネスに結びつける方向に偏ってしまいがち。OSPOについては、Linux FoundationのTODO Groupに情報や事例、ベストプラクティスが集まっていて、どうやるのがいいかが示されている。そこでこれをガイドラインとして使おうと考えた」(鈴木氏)

OSPOは、当初7、8人規模で活動する。TODO Groupの提示する成熟度モデルの最終段階を目指している。

TODO GroupはOSPOの活動について4段階の成熟度モデルを示している。 第1段階は OSSコンプライアンスの確保、第2段階はコミュニティーへの参加促進 第3段階はOSSプロジェクトへの参加やOSSコミュニティー拡大のためのエンゲージメント、第4段階はOSSの戦略的な意思決定パートナーとなるべくリーダーシップをとっていくこと、となっている。

サイバートラストでも、前出のKernelCIやCIPをはじめとしたプロジェクトでリーダーシップを強化できるよう、OSPOを通じて支援していきたいという。

EMLinuxやMIRACLE LINUXといった自社のOSSプロダクトについては、「いかに多くの人に使ってもらうかを考え、最終的には会社としての利益につなげていきたい」としている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.