草間氏が語るクラウドネイティブ推進のための視点 「リリース間隔を短くしたいなら会議の削減も大切」の理由とは?:「人の関与を減らす仕組みづくり」が重要

クラウド環境を前提としてシステムを設計、構築、運用保守する新しいアプローチとされるクラウドネイティブ。「ITmedia Cloud Native Week 2022 winter」に登壇したHashiCorp Japanの草間一人氏は、注目されるクラウドネイティブに対する誤解と本質を解説した。

クラウドネイティブ技術の導入で「何を成し遂げたいのか」を考える

草間氏はまず、クラウドネイティブという用語が分かりにくいという点を指摘した。クラウドネイティブを理解するためには、クラウドコンピューティングとは何かを理解する必要がある。草間氏は、NIST(米国国立標準技術研究所)による定義を参照する形で、クラウドコンピューティングの特徴やメリットとして、利用した分だけ支払う従量課金、低い初期費用、リソースの調達の早さ、スケールしやすい柔軟性、クラウド事業者が設備の運用を代行することがあるとした。しかし、NISTの定義にない最も重要な特徴として「APIでインフラをコントロールできる点」を説明した。

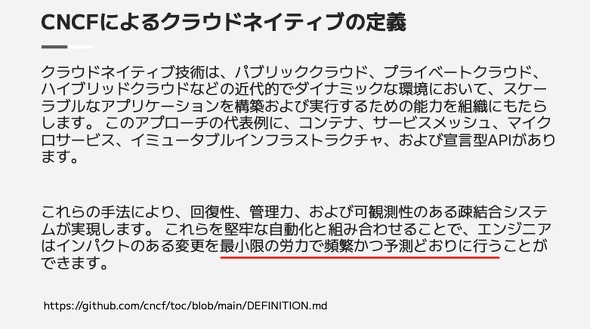

オンプレミスで稼働していたシステムをクラウドに完全移行したとしても、それは「リフト&シフト」であって、クラウドネイティブ化はでない。ではクラウドネイティブとは何か。草間氏は、CNCF(Cloud Native Computing Foundation)が公開しているクラウドネイティブの定義を紹介した。

CNCFが公開しているクラウドネイティブの定義は、クラウドネイティブ技術についてまとめたものだ。クラウドネイティブという単語は形容詞であるため、その後に何かしらの名詞が付く形になる。前述した「APIでコントロールできるインフラ」を最大限に活用したアプリケーションを「クラウドネイティブアプリケーション」、システムの構成を「クラウドネイティブアーキテクチャ」、そしてこれらを実現する技術が「クラウドネイティブ技術」であると整理した。

「クラウドネイティブ技術だけに注目するのではなく、その技術でどのようなアプリケーションを作りたいのかも考えるべきだ。万人のニーズにマッチしている特定の技術は存在しないため、検討に時間をかけるよりも、とにかくさまざまな技術を、手を動かしながら試して感覚をつかむことを推奨する」(草間氏)

世の中の激しい変化に素早く対応するには、ソフトウェアが重要

続いて草間氏は、クラウドネイティブのアプローチをとる必要性を説明するために、ベンチャーキャピタル企業のAndreessen Horowitzの共同創設者兼であるMarc Andreessen氏の言葉「Software is eating the world(ソフトウェアが世界を飲み込む)」を引用し、現代社会におけるソフトウェアの重要性を示した。

近年では、スマートフォンやコンピュータチップ、ネットワークの性能向上に加え、イラストや画像、テキストを生成するAI(人工知能)も登場するなど、ソフトウェアも大きな進化を遂げ、社会生活に変化が訪れようとしている。

「OpenAIが開発したAI(人工知能)チャットbot『ChatGPT』が登場から数日で大きく話題になっている。もしかすると自分の仕事は3年後、5年後にはなくなっているかもしれないというリアルな危機感を抱いている。本当に予測できない世界が訪れている状況だ」(草間氏)

テクノロジーの進化だけでなく、政治や経済情勢も複雑で不安定だ。しかし、個人であれ、企業であれ、世の流れにうまく乗って生き延びる以外に道はない。草間氏はCNCF(Cloud Native Computing Foundation)によるクラウドネイティブの定義の一節「エンジニアはインパクトのある変更を最小限の労力で頻繁かつ予測通りに行うことができる」を挙げ、世の中の変化に素早く対応できるシステムをクラウドネイティブ技術で実現すべき時代に来ているとした。

AIやビッグデータ解析、ブロックチェーンなどの新たな技術は膨大なコンピューティングリソースで成り立っている。人間が直接サーバの管理をしていくのではなく、クラウドのリソースをうまく活用することが求められている。クラウドならスピーディーに環境を構築できるし、アプリケーションの処理も瞬時に行われ、人の手を介さずにシステム間が連携できる自動化も可能だ。

人が走るのでなく、クラウドを走らせるのが、クラウドネイティブの本質

ここで草間氏は「Latency Numbers Every Programmer Should Know(プログラマーが知っておくべき各種レイテンシ数値)」を紹介した。「L1キャッシュ参照が0.5ナノ秒」「1KBのファイル圧縮に3マイクロ秒」など、システムが超高速で動作していることを説明。その一方、人にサーバ構築を依頼してデプロイするのには72時間もかかるとし、人間が関与する処理が桁違いに遅いことを示した。

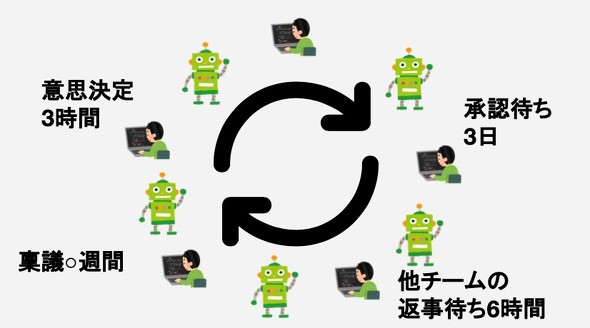

つまり、いくらクラウドコンピューティングが進展したとしても、意思決定や承認、メンバーの調整、稟議(りんぎ)などで時間を浪費してしまう。しかも、遅いだけでなく、設定ミスや伝達忘れ、見落とし、機密情報の誤送信など、間違いを起こすリスクもある。変化の激しい時代に、人間の存在自体がボトルネックになっているのだ。

草間氏は、APIで自動化するなど、なるべく人が関与しない仕組みをつくることが肝心であるとし、クラウドネイティブの本質を「コンピュータの力でコンピュータを動かして、人間の関与をなくしていくこと」とまとめた。

この本質を理解すると、コンテナやKubernetes、VM(仮想マシン)といった個々の技術はもとより、人が介在しない仕組みを作っていく重要性が分かる。HashiCorpが提供するインフラ構成管理ツールのTerraformであれば、設定をコード化することで、自動的にVMをビルドするなど、人の手を介さずに環境を構築できる。これもクラウドネイティブな仕組みの一つといえる。

「現代サッカーの基礎である、短いパスをつないで流動的に展開する『トータル・フットボール』を提唱したヨハン・クライフ氏の名言に『ボールを走らせろ。ボールは疲れない』がある。クラウドネイティブもこれと同じで『クラウドは疲れないのでクラウドを走らせましょう』と考えることが重要だ」(草間氏)

リリース間隔を短くしたいなら、会議の時間を減らしたほうが効果的?

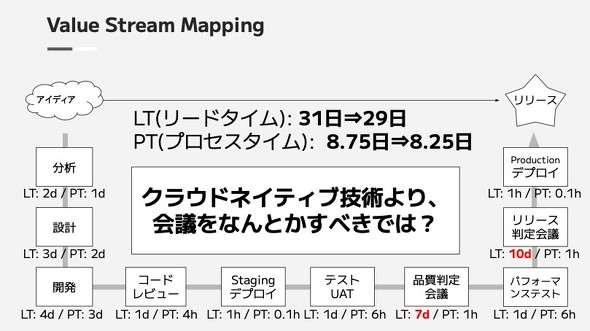

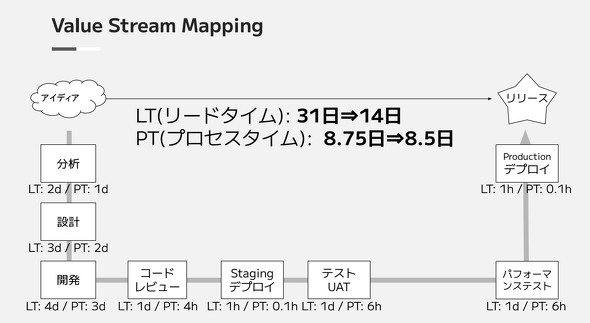

製品やサービスを顧客に提供するために必要な要素やプロセスを分析する手法として「Value Stream Mapping」がある。ソフトウェアプロダクトなら分析、設計、コードレビュー、ステージングのデプロイ、テスト、品質判定会議、パフォーマンステスト、リリース判定会議、本番のデプロイといった段階でアイデアが形になる。それぞれの段階にかかるリードタイムと、その中で人が手を動かすプロセスタイムがある。

全体で31日のリードタイム、8.75日のプロセスタイムがあるとするなら、23日ほどはコミュニケーションや連絡待ちなどで手が動いていない時間だ。この中で、クラウドネイティブな技術を使ってデプロイの時間を短縮して、リードタイムが29日になったとしてもそれほどのインパクトはない。

もし、品質判定会議のリードタイムに7日、リリース判定会議に10日かかっていたらリリース間隔はますます延びてしまう。草間氏は「クラウドネイティブな技術を使うのはもちろんだが、リリース間隔を短くしたいならまずは会議を何とかすべきという話でもある」と指摘した。

関係者や責任者の時間を確保するために10日待つことはさまざまな組織でも見られる。しかし、人を介さない仕組みという観点に立つと、会議をなくす検討をしてもいいはずだ。草間氏は「テストを判断基準として、会議しないでリリースするような考えが重要だ。トラブルが起きたときに速やかに戻せるようにしておけば、細かなチェックは不要」と話した。

先のValue Stream Mappingの例で2つの会議をなくすとリードタイムは14日となる。技術を採用するよりも大きな改善が見込めるというわけだ。例えば、会議を対面からビデオ会議に変えるというデジタル活用は、場所を問わず会議に参加できるメリットをもたらす。だが、人の関与を減らすというクラウドネイティブ思考を持てば、会議そのものをなくす選択肢も出てくる。テクノロジーだけでなく、思考自体をクラウドネイティブ化することが重要だといえる。

草間氏は「デジタル化やツールを使うことばかりに注目するのではなく、まずは人の関与を減らす取り組みから考えてみてほしい」と締めくくった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.