未来につながるストレージ |

経済不況の深刻化で、企業のIT支出には急速にブレーキがかかり始めている。しかし、セキュリティ強化やコンプライアンス、データ保護など、企業におけるデータ管理をめぐる課題は山積しており、ITの重要性が増すにつれ、これらの問題はさらに深刻化している。こうした中で、ストレージ投資をどう判断していくべきなのだろうか。富士通のストレージ事業を指揮する同社ストレージシステム事業本部 本部長代理の松島等氏に、ストレージ関連技術の進展と併せてストレージ投資のあり方を聞いた。

| ストレージの今後を左右する5つのキーワード | ||

松島氏は、ユーザー企業が今後を見据えたストレージシステムの利用において注目すべきテーマとして、5つのキーワードを挙げる。

|

そして、これらのキーワードそれぞれについて、個別に対策を立てるのではなく、新技術を活用して統合的に取り組むことで、効率的かつ効果的な仕組みが実現できるという。

5つのキーワードとは次のとおりだ。

- 事業継続

- セキュリティ/コンプライアンス

- ライフサイクルマネジメント

- 情報共有・検索

- グリーン

では、これらのキーワードはそれぞれ、企業のストレージ投資にどう影響を与えるのだろうか。

| ITサービス継続システムは効率化できる | ||

事業継続対策は、不況下においても国内の企業にとって逃れることが非常に難しいテーマの1つだ。阪神・神戸大震災後は大規模な金融機関などにおけるバックアップセンターの設置が進んだが、最近でも東京直下型地震の可能性がとりざたされている。

以前はITサービス継続システムといえば専用装置を必要とし、非常に高価だった。しかし近年では通信費などのランニングコストも含めて安価に利用できるソリューションが登場し、投資抑制局面においても、必ずしもあきらめる必要がなくなってきている。

富士通では広域イーサネット回線で結んだセンター間で、iSCSIによりETERNUSディスクアレイ機器同士のデータ複製を実行できるソリューションを、約2年半前から提供している。ファイバチャネルとIP間の変換装置は不要で、長距離の伝送にも対応できる低コストで柔軟なソリューションだ。

| セキュリティ/コンプライアンスではメディア寿命も考慮 | ||

セキュリティやコンプライアンスについては景気が悪いので出費を抑えたい。しかし、コンプライアンスには最低限投資しなければならない。松島氏は、こうしたニーズを整理すると4つにまとめられると話す。外部からの脅威への対処、内部からの持ち出しへの対処、情報そのものが間違いないという信頼性の保証、そして装置寿命を超える情報の保持だ。

「最近では大容量のストレージを複数のサーバから使うストレージ統合が進んでいるが、SANの世界で物理的なセキュリティ機能を備えている。しかし最近、大規模なデータセンターでは監査ログや管理ゾーン(管理対象LUN)などへの管理者アクセスの限定が求められるようになってきている」(松島氏)

内部からのディスクドライブの持ち出しへの対処では、富士通は業界に先駆けて、ETERNUSディスクアレイ装置のコントローラが指定LUNのデータを暗号化する機能を2年以上前に提供開始した。ただし、「システムとしてみた場合はサーバからネットワークまでを含めて通しで暗号化を考慮しなければならない」。ディスクアレイ装置の暗号化機能は、その部品として利用できるという。

暗号化はバックアップテープ上のデータにも求められる。広く利用されているLTO4には、標準的な暗号化機能がある。しかしLTO4では、暗号化の対象となるメディア上に暗号鍵を保持する。これが運用では頭の痛い問題を生み出す。

そこで富士通では、鍵管理機構をテープライブラリ装置(ETERNUS LT Series)のコントローラ上に実装している。これにより、鍵管理が容易になるとともに、外部のソフトウェアとの連携も可能になった。「まだ商品としては出していないが、RFタグによってテープメディアの持ち出しを防ぐことをアイデアとして考えている」と松島氏は話す。

コンプライアンスの観点からは、データの事後における改ざんを防止するための、積極的な対策が求められる場面がどうしても出てくる。ETERNUS AS500アーカイブストレージでは、追記しか許さないWORM(Write Once Read Many)という機能でこれに対応している。

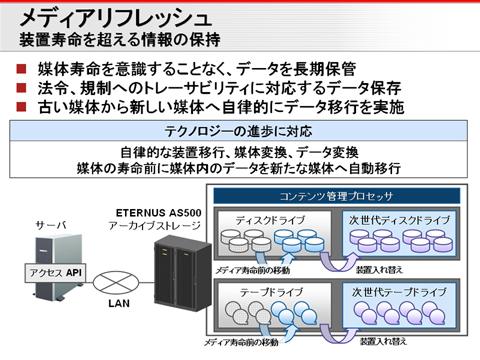

コンプライアンスという観点で重要であるにもかかわらず、見逃されやすいのが、装置寿命を超える情報の保持だ。テープにしてもディスクドライブにしても、何十年も使い続けられるものではない。このため、アーカイブストレージの機能として、装置寿命前や、テープメディアのエラーレートが高くなった時に、古いディスクドライブから新しいディスクドライブ、古いテープから新しいテープへとデータを自動的に移動できることが望ましい。もちろん、ETERNUS AS500はこの機能を搭載している。

|

| 図1 データを自動的に移動することで、障害による読み出し不良などを未然に防ぐ |

「メディアの寿命に限界があってもデータは保証するというのは今後のストレージにおける重要な考え方になっていく」(松島氏)。

| 情報ライフサイクルマネジメントはIT投資の最適化につながる | ||

「情報ライフサイクルマネジメント」(ILM)は6〜7年前に登場した言葉。「最初はコンセプトでしかなかったが、その後、階層化などのキーワードとともに、具体的なソリューションが出てきた」(松島氏)。

ILMというコンセプトの最大のポイントは、情報のライフサイクルが最後は削除(破棄)で終わるという点だと松島氏は話す。保存したデータをどこで削除するかが、企業における機器をもっとも効率的に使うためのカギになるという。

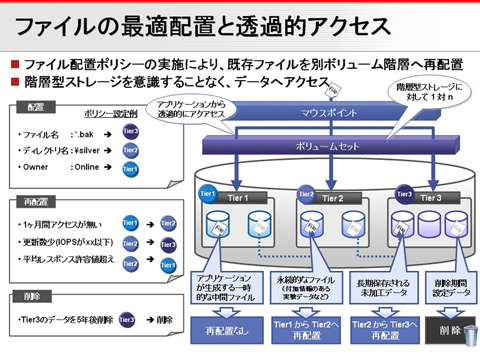

ILMは、ストレージの階層化と不可分な関係だ。情報を、利用頻度やアクセス要件に応じて、適切なメディアに再配置していくことで、増大の一途をたどる情報を限られた予算で管理することも可能になる。

ILMでは一般に、オンラインストレージ、ニアラインストレージ、そしてバックアップテープあるいはオフラインストレージの3段階で情報を管理する。富士通は第3階層として、テープライブラリに加え、使用しない時にディスク回転を停止するMAID(Massive Array of Idle Disks)技術の提供も行っている。

「階層化はハードウェアを並べればそれでいいわけではない。使われていないなどの情報の属性に応じた階層間の移動をどう管理できるかが重要だ」(松島氏)。管理者にとっては、あらかじめ設定した条件に基づいて、ファイルが自動的に階層間を移動し、最終的には削除される仕組みが便利だ。だが、ファイルの移動に伴ってエンドユーザーがアクセス先を変える必要があるのであれば、業務の生産性を低下させてしまう可能性もある。

|

| 図2 ストレージの階層化によりデータの自動再配置が実現しても、データの移動はエンドユーザーに見せないようにしなければならない |

そこで富士通が推進しているのがファイル仮想化機能(グローバル・ネーム・スペース)。これについては次の項目で紹介する。

| 情報共有・検索の利便性を高める工夫 | ||

ファイルサーバの統合によるコストダウンを考える企業は多い。しかし、複数のサーバにあったデータを1台のサーバに移動してまとめるだけでは、ユーザーの利便性は大きく損なわれる。ストレージの階層化の場合と同じ問題が生じるのだ。

富士通が推進するファイル仮想化機能では、F5ネットワークスの「ARX®」という製品をファイルサーバ群の前段に配置し、ここでファイルの「所在地」を論理的に統合して管理する。いったんARX®の管理対象になってしまえば、その後にファイルがファイルサーバ間をどう移動したとしても、エンドユーザーにとっては同じ場所にそのまま置かれているように見える。物理的な構成がどう変わろうとも、ユーザーの利用環境にまったく影響のないことが、まさに仮想化のメリットだといえる。

この機能は、前述のストレージ階層化やファイルサーバ統合のほかにも、さまざまな用途で使える。エンドユーザーのアクセスを止めずに、ファイルを別のサーバに移動したり、災害・障害対策として、メインのサーバがダウンしたらバックアップサーバに切り替えたりすることも容易にできるようになる。

また、「さまざまな性能のサーバやNASを並べて使うと、利用管理が難しい。しかし、ファイル仮想化により使用率を平均化し、ストレージインフラのより効率的な運用ができる」(松島氏)。

| グリーンは投資と運用の無駄を省くこと | ||

「グリーンというキーワードは、運用効率向上というキーワードで見ればコストセーブにつながる。環境に優しいだけでなく、容量をいかにうまく使いこなすかという点で投資の効率化にもつながる」(松島氏)。

富士通は製品設計段階から省電力、省スペースを考慮してきたという。例えばETERNUS2000では、RAID制御に必要な部品を1チップ化し、部品点数と基板サイズを60%減らした。年間消費電力量は同社の2005年時点の同等製品に比べ40%減少、これが直接CO2排出量削減にもつながっているという。

前述のストレージ統合やストレージの階層化もグリーン化とコスト削減に大きく寄与する。新しいディスクドライブの容量は増大を続けており、容量当たりの電力消費量は2年で約半分に低下している。こうした大容量ドライブを積極的に利用し、さらにデータの属性において最適配置を行えば、電力効率はさらに高まる。

最近注目を集めるようになってきたSSDは、特にランダムなライト/リードでディスク装置と比べて性能が高い。SSDの1台当たり消費電力はハードディスクドライブの0.7倍程度だとしても、数十台のハードディスクドライブで満たしてきた要求性能を数台のSSDで実現できれば、結果的に大幅な省電力化が実現する。

グリーンといったときにはまず省電力が思い浮かぶが、容量をより効率的に使い、欲しいときだけ増やすという考え方も同じ効果をもたらす。この点では、「シン・プロビジョニング」(Thin Provisioning)という機能が注目されている。

これまで企業は、4、5年後に必要となるであろう容量を予測して、あらかじめ機器を調達してきた。しかし、シン・プロビジョニングでは、アプリケーションやユーザーに対し、実際よりも大きな容量があるかのように思わせておき、実際には各時点で必要な容量のみを論理ディスクとして割り当てることで、当座必要なストレージ容量を大きく減らすことができる。容量が物理的に足りなくなったら、追加容量を調達して接続するだけで、複雑な設定変更なしにそれぞれの論理ディスクを拡張することができる。「ETERNUSではソフトとの連携でこうした機能を提供していく」と松島氏は語る。

もう1つの“グリーン”な注目技術は、バックアップやアーカイブ用途で広がりつつある重複データ排除の機能だ。ストレージ上のデータを細かい単位でチェックし、重複が検出されたデータは1つにまとめて保存する。

業務システムのそれぞれについて、バックアップやアーカイブする際に重複排除を行い、さらにこれらをWAN経由でバックアップセンターに複製する前に重複排除を適用すれば、WAN回線への負担も大きく軽減される。

こうした技術に加え、グリーンITにかかわる指標を運用担当者に見えるように可視化し、運用に反映させられるような体制作りが望ましい、と松島氏は説明する。

富士通では、ストレージの運用管理ソフト「ETERNUS SF Storage Cruiser」で、消費電力と温度をストレージI/O数とともに監視し、消費電力や温度の高いストレージプールを識別して対策が打てるような機能を計画している。

すでに実現している機能の例としては、バックアップソフトの「ETERNUS SF Advanced Copy Manager」と「ETERNUS SF Storage Cruiser」の連携がある。ETERNUS SF Storage Managerは、ETERNUSディスクアレイ製品のMAID(ディスク回転停止)機能と連携し、未使用時のディスクドライブの不要な回転を停止させる機能を持つ。バックアップソフトとの連携で、バックアップ開始時に回転を命じ、バックアップ作業が終わった時点で停止を命ずることができる。一部の他社バックアップソフトとも、同様な連携が実現している。

| システム全体の仮想化へ | ||

松島氏は「データセンターの今後はやはり仮想化」と指摘する。

つまり、複数のディスクアレイ装置が提供するストレージ容量を1つの「仮想ストレージプール」にいったんまとめ上げ、この中から必要な容量を各サーバに対して割り当てることができる。これにより仮想ディスクは容量拡張が容易にできるようになる。また、マルチベンダのストレージを一括管理できるメリットも生まれる。富士通ではブロックレベルでのストレージ仮想化製品として「ETERNUS VS900バーチャリゼーションスイッチ」を提供している。

さらに次の段階として、これをサーバ仮想化と組み合わせることにより、システム全体の仮想化を目指しているという。運用担当者などが指定した要件に基づいて、利用できる資源から、仮想サーバと仮想ディスクを自動生成し、数分で利用できるようにするシステムだ。このシステムにより、ITリソース利用が柔軟かつ効率的に行えるようになる。

さらに管理者を楽にするため、仮想化されたサーバとストレージの視点でリソース状況や性能を管理し、必要資源の需要予測を提示するツールの提供を考えているという。

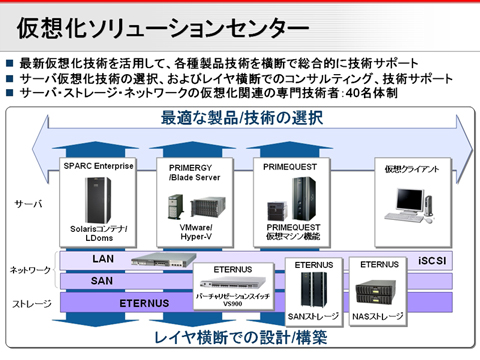

また、今後、拡大が見込まれる仮想化システムの構築を支援するため、富士通では「仮想化ソリューションセンター」を開設した。

|

| 図3 仮想化ソリューションセンターを設立し、レイヤ横断でのコンサルティング、技術サポートする |

これは、富士通が従来より運営している総合検証センター「Platform Solution Center」が持つ各種プラットフォームを活用し、ユーザー企業の仮想化システムの検証を実施している。

PCサーバをはじめとする320台のサーバや40台のストレージシステム、ネットワーク機器やシンクライアント端末を活用し、多様化・複雑化する仮想化技術を含んだユーザー企業向けシステムの最適な構成や組み合わせを検証するとともに、仮想化システムの性能見積もりや互換性、運用性の事前検証を行っている。仮想化システムを安心して利用してもらえるような環境を提供していくのが目的という。

| データの“適材適所”が効率性へのカギ | ||

以上を要約すると、情報ライフサイクル管理は、データ管理で業務要件を満たしながらもコスト効率を高めていくためのキーポイントだということになる。ストレージを階層化してデータを利用頻度や利用目的に応じて自動的に再配置する仕組みにより、ストレージリソースの利用最適化や適切なデータ保護が図れる。こうしたデータの自動再配置をユーザーには意識させないようにすることで、業務効率とIT効率の両立を図ることができる。

富士通ではデータ重複排除機能やMAID機能により、ストレージ自体の調達コストや運用コストを下げる取り組みをさらに続けていくという。ストレージ投資の効率化に同社がどこまで貢献できるか、今後の展開に大いに期待したい。

|

提供:富士通株式会社

企画:アイティメディア 営業本部

制作:@IT 編集部

掲載内容有効期限:2009年3月25日

|

関連リンク |

||||||

|