日立、渾身のファイルストレージ

NASを超える新製品の狙いとは

2010/12/1

日立製作所が2010年10月に発表した「Hitachi Virtual File Platform(VFP)」は「NASを超えるファイルストレージ」をコンセプトとした渾身の製品だ。優れた容量拡張性や、SAN/NASの集約、またクラウドにも対応できるという特長を持つ。新製品の開発責任者である日立のファイルストレージ開発本部 本部長、松田芳樹氏に直撃インタビューを試み、本音を探った。

インタビューPDF:TechnologyFocus「従来のNASを超える仮想ファイルプラットフォーム」をアンケートにご回答いただいた皆様へプレゼント!さらに抽選で10名様にはアマゾンギフト券もプレゼント!

インタビューPDF:TechnologyFocus「従来のNASを超える仮想ファイルプラットフォーム」をアンケートにご回答いただいた皆様へプレゼント!さらに抽選で10名様にはアマゾンギフト券もプレゼント!

【アンケートに回答する】

急速に増大しているオフィス文書やメール、画像や映像などの非構造化データの格納先として、導入の容易さから、多くの企業で多数のNASやファイルサーバが利用されてきた。しかし一方で、多数のNASが乱立することによる運用管理の煩雑化、業務アプリケーションの違いからSAN/NASを個別に導入することによるコストの増加、また、拠点・部門ごとにNASの導入が進んだことによる保有/管理コストの分散・重複などの問題が顕在化してきている。

これらの問題に対する解決策として、日立製作所は2010年10月27日、ファイルストレージの新製品「Hitachi Virtual File Platform(VFP)」を発表した。この製品は、従来のNAS(Network Attached Storage)という言葉ではくくりきれないさまざまな特長を備えている。

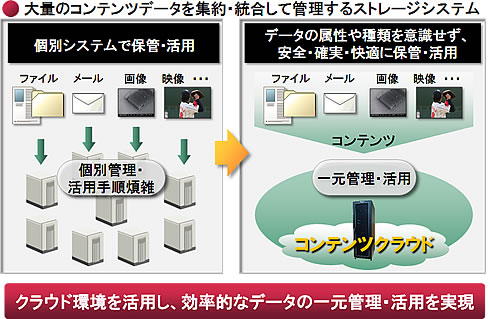

本製品のコンセプトは、非構造化データ(コンテンツデータ)を集約し、データの一元管理とストレージ容量の柔軟な利用を可能とする日立独自のコンテンツクラウドを実現し、先述した従来型NASでの問題を解決することだ。大企業のみならず、中堅企業でも、非構造化データの量は急速に増加している。こうした企業に気軽に導入してもらえる価格帯で提供される一方、単一のファイルシステムで1Pバイトまでの容量に対応できる拡張性や、ファイルシステムの容量仮想化機能などを備え、NAS/ファイルサーバを容易に統合することができる。また、データベースとファイル共有などデータ種類の異なるアプリケーションからのデータアクセスを集約し、SAN/NASを1台に統合できる。さらに分散する拠点・部門からデータセンターへデータを自動的に集約するクラウド対応の「ファイル仮想化」の機能などを備えている。

――VFPは、約2年前に新設されたファイルストレージ開発本部が一から開発した初の製品だと聞いている。まず、この新たな開発本部の狙いは何なのか。

株式会社日立製作所

RAIDシステム事業部

ファイルストレージ開発本部 本部長

松田 芳樹 氏

松田氏 「日立は構造化データのためのストレージについては世界でも有数のシェアを持っている。ただし、今後伸びが大きいのは非構造化データであることは間違いない。そこで、非構造化データのためのストレージに有効な手を打たなければいけないということから、ファイルストレージ開発本部ができた。当社にとって、ファイルストレージは3本目の柱だ。1本目はハイエンドの性能・拡張性を提供するエンタープライズ系のSANストレージで、これについてはトップシェアを獲得している。2本目であるミッドレンジのSANストレージに関しても国内ではトップ、海外でもトップ5に入るベンダとして認められている。これに続き、ファイルストレージを3本目の柱として抜本的に強化していくために、新しい組織という形態で2年前からこのビジネスを計画した。」

――「NASを超えるファイルストレージ」ということだが、VFPとは、簡単にいってしまえばNAS製品の一種だ。他社からも多数提供されている既存のNAS製品とどう違うのか。

松田氏 「今回は、増え続ける大量の非構造化データを、どれだけ容易に蓄積・活用できるようにしていくかというところに立ち戻って発想した。従来型のNASと同じ部分は当然あるが、単なるNASというのはもう過去のものになる、NASを超えるファイルストレージを作らなければいけない、ということを考えてきた。VFPは、多数のNASが乱立することによる運用管理の煩雑化、SAN/NASを個別に導入することによるコストの増加、拠点・部門ごとにNASの導入が進んだことによる保有/管理コストの分散・重複など、これら従来型NASでの問題を『高拡張性』『ユニファイドストレージ』そして、クラウド対応の『ファイル仮想化』により解決する。」

――高拡張性とは、具体的にはどういった機能を持っているのか。

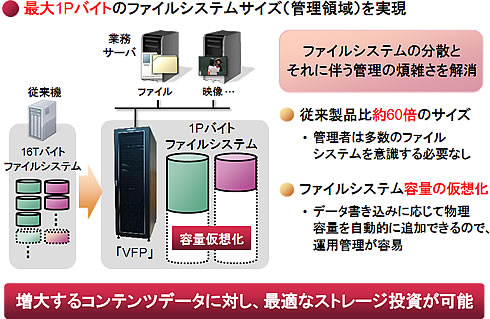

松田氏 「当社でファイルストレージを利用しているお客さまにヒアリングをすると、大量のファイルや、かなり大きいサイズのファイルを扱いたいというニーズがある。それに比べて、従来のNASのファイルシステムの管理サイズはあまりにも小さい。大量のデータを同一のファイルシステムで扱えず、複数ファイルシステムに分散していたため容量設計や運用管理が複雑化、またデータにアクセスする際もファイルシステムを意識する必要があるなどの問題があった。VFPの基本的な機能として、まずこれを変えない限りだめだということで、1ファイルシステム当たりの容量を1Pバイトに増やした。」

「しかし、だからといって、お客さまに最初から1Pバイト分のハードディスクドライブを買ってくださいというのは非現実的だ。そこで、当社がこれまでのSANストレージ製品で培ってきた容量仮想化機能(シンプロビジョニング機能)を活かせるようにした。当座利用するストレージ容量分だけディスクドライブを用意していればいい。あとは利用量が増大するに従って、すぐに使う分だけ購入し、共通の予備領域であるプールに追加すればいい。各ファイルシステムには必要とする容量が自動的に追加される。こうした大量のデータの蓄積・活用を容易にする、大容量なファイルシステムやストレージ利用の効率性を高める仕組みを持っている。」

――VFPは、既存のミッドレンジストレージ製品にファイルサービス機能モジュールを組み合わせてユニファイドストレージを実現するとのことだが、具体的にはどのような特長を持っているのか。

松田氏 「他社と比べて性能は上で、価格は低くて品質は良くなければいけないというのが、VFPの大前提だった。」

「今回の製品開発で、われわれはかなり大きく舵を切った。 CIFS/NFSなどファイルサービス機能を提供するヘッド装置は、インテル®のCPUを搭載したサーバ上で完全にソフトウェアとして実現している。ファイルストレージは、付加価値を付けようとすると大量のCPU処理を要する。サーバCPUはどんどん性能が上がっていくので、これを活用し、絶対性能と価格性能比をとことん追求したいと考えた。」

「一方、iSCSIおよびファイバチャネルによるアクセスに対応するSANストレージ側では、ヘッド装置を経由せず、SANストレージ側が直接アクセスを受けるため、オーバヘッドなしに高速に処理できる。ここは当社が培ってきた性能、信頼性に優れるコントローラ技術をしっかりと活用していく。また、VFPによるユニファイドストレージシステムでは、従来は別々に行っていた容量の監視や増設などの管理も一元化されており、共通の容量仮想化のプールからSANストレージ、ファイルストレージそれぞれへ自動的に容量を追加することができ、運用管理が容易となっている。」

――組み合わせているSANストレージの機能はすべて使えるのか。

松田氏 「基本的に使えない機能はなく、一部の機能では、より親和性を高めている。特にSANストレージのボリューム容量仮想化機能を活かすという点ではかなり力を入れて連携を強めている。また、VFPの管理用GUIから、直接SANストレージの容量仮想化機能を呼び出して使えるようになっている。VFPでは、Hitachi Adaptable Modular Storage 2000シリーズの容量仮想化機能との連携によるファイルシステムの容量仮想化機能を、オプションではなく、標準で提供している。」

――VFPのクラウド対応の「ファイル仮想化」の機能とは、2011年2月に提供予定のアーカイブストレージ製品である「Hitachi Content Platform(HCP)」をセンター側に置き、拠点に置いたVFPからファイルを自動的に集約しながらも、エンドユーザーはどちらにデータがあるかを意識せずに使える機能だと認識している。この機能はどのように使われると考えているか。

松田氏 「VFPは、まず最初のステップとして、拠点内に多数のファイルサーバを抱えていて、管理しきれなくなってきたのでこれを集約したいというニーズに対応することを主眼としている。しかし、さらに大規模な環境になってくると、各拠点や各事業部単位での集約ができたとしても、さらにこれを全社的に一元管理したいというニーズが次のステップとして出てくる。クラウド対応のファイル仮想化は、このニーズに応えるもの。ファイル仮想化機能により、拠点・部門に設置されたVFPがクラウド環境の入り口(Cloud on-Ramp)として機能し、拠点が持つデータのデータセンターへの自動集約・一元管理を実現する。個々の拠点・部門でバックアップやアーカイブの作業を行う必要はなく、拠点で必要となるストレージ容量も必要最小限で良い。アーカイブストレージは改ざん防止機能や重複排除などの機能を備えるため、データの安全・安心な保管、容量の使用効率向上というニーズに応えられる」

――最後に、この製品の注目ポイントを。

松田氏 「われわれは、従来のNASではなく新たなファイルストレージを目指している。すなわち、既存のNASやファイルサーバの限界を超え、お客さまがファイルサーバを統合化したい、集約したいというときに十分な機能を当然のように提供できるということがまずポイントだ。そして、さらにその先の、分散する拠点のデータをデータセンターへ自動集約するなどの機能を提供する。この製品を使っていただければそうした将来まで容易に行けるということを、実感していただきたい。」

関連リンク

- ストレージよろず相談室

日立ストレージのご導入に関するさまざまなお問合せはこちら - ストレージコスト削減ざっくり診断

既存ストレージのリプレースによるコスト削減効果のざっくり試算はこちら - Hitachi Virtual File Platform(VFP)

- Hitachi Adaptable Modular Storage 2000シリーズ

- 日立製作所

関連記事

提供:株式会社日立製作所

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部

掲載内容有効期限:2011年1月14日

アンケート&プレゼント

関連リンク

- ストレージよろず相談室

日立ストレージのご導入に関するさまざまなお問合せはこちら - ストレージコスト削減ざっくり診断

既存ストレージのリプレースによるコスト削減効果のざっくり試算はこちら - Hitachi Virtual File Platform(VFP)

- Hitachi Adaptable Modular Storage 2000シリーズ

- 日立製作所