Oracle GRID Centerでパートナーと共に

熟成したOracle Database 11g R2の新機能

Oracle GRID Centerに“リアル”なテスト環境を用意

「11g R2の事前検証プログラムでは、これまでのものに比べて、パートナー企業と密な連携を築けました。開発の段階から、パートナー企業が気になるポイントをオラクルの技術者と共同で検証し、そこで得られたフィードバックを製品開発完了前に組み込みました」

|

| 基盤技術本部 Grid Center シニアマネジャー 日下部明氏 |

日本オラクル システム事業統括本部 基盤技術本部 Grid Center シニアマネジャーの日下部明氏は、11g R2の事前検証プログラムをこのように振り返った。これは、オラクルが提供するグリッド検証環境「Oracle GRID Center」に、実際の使用シナリオを想定した“リアル”な環境を構築し、日本オラクルのエンジニアとパートナー企業のエンジニアが共同で作業を行ったものだ。

パートナー企業は、実際の使用方法を基にしたシナリオを使ってテストを行い、そこで発見された不具合は即座に日本オラクルのエンジニアによって米Oracleに報告され、修正が開始される。また、米Oracleの開発部門の直接支援も得て、常時、修正が取り込まれた開発最新版での検証を行った。

パートナー企業は、発見された不具合がリアルタイムで修正されていく進捗を目の当たりにした。彼らが気になっていた点が直っていく様子が見える化され、素早く品質確認ができることからオラクルへの強い信頼感へとつながっていく。

また、パートナー企業のエンジニアの技術習得の速度とクオリティも向上した。日下部氏によれば、「共同で検証に当たるオラクルのエンジニアは、米国の開発部門と連携しているため、新機能を熟知しており“本当の使い方”を検証段階から提案可能でした」とのこと。これによりパートナー企業のエンジニアは、従来のように製品版がリリースされてからどのようなソリューションを提案すべきか検討するのではなく、リリースと同時にユーザーのニーズにかなった提案が可能となった。

進化したRACが実現するOracle Grid Infrastructure

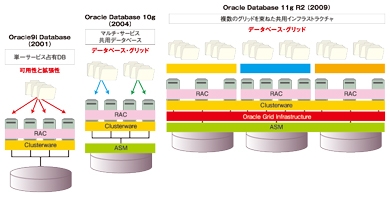

2001年にリリースされたOracle9iで実装されたReal Application Clusters(RAC)は、当時の常識であった「シングルインスタンスのデータベースを1台の大きなサーバ上に配置」することから「小型マシンのクラスタ」へ置換することを狙った。こうして1つのアプリケーションに対して、可用性とスケーラビリティを適用したのだ。

2004年に登場したOracle Database 10gでは、ストレージを仮想化するAutomatic Storage Management(ASM)とデータベースサービスによるワークロード仮想化という2つの大きな概念を打ち出した。こうして1つのRACのデータベース上に仮想化されたワークロードを乗せて、複数のアプリケーションサービスを1つのデータベースに統合するためのグリッドの基盤を構築した。

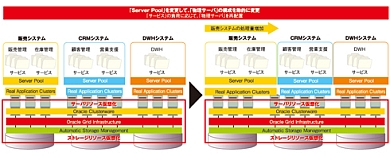

最新版の11g R2では、10gで築き上げたグリッド基盤を複数まとめる「Oracle Grid Infrastructure」を提供する。これまではのRACでは、異なるRAC間でのハードウェアリソースのやり取りは硬直的で難しかった。Oracle Grid Infrastructureでは、RAC間の壁を取り払い、大きな1つのグリッド基盤とすることで、必要に応じてほかのクラスタからハードウェアリソースを融通することが可能となった。

「10gでは、1つのデータベースに複数のアプリケーションを乗せる概念でした。しかし、ユーザーから難しいといわれることが多かったのです。11g R2では1つのグリッドに複数のデータベースシステムを乗せるといった運用を想定した使い方が可能となりました。このデータベースシステム間でもリソースの融通ができるという点で、統合へのハードルが下がったのではないでしょうか」(日下部氏)

ストレージを仮想化するASMも機能が拡張されている。11g R1までのASMはオラクルデータベースだけを対象としていた。システム上に存在するデータベース以外のファイルは統合できなかったのだ。11g R2からはASMの一部としてASM Cluster File Systemを提供する。これは、OSから見えるファイルシステムとして利用できる。これにより従来非対応だったデータベース以外のファイルをASM Cluster File Systemに置くことで、すべてのファイルをASM上で統合して運用できるようになった。

「パートナー企業とのOracle Grid Infrastructureの検証では、複数のシステムをグリッド上に乗せたときの運用性、管理操作の向上などに主眼が置かれました。パートナー各社もOracle Grid Infrastructureに非常に手応えを感じているといいます」(日下部氏)

メモリ上でテラバイト級の並列処理を実行するIn-Memory Parallel Query

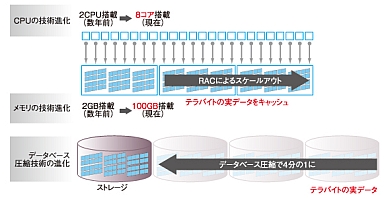

マルチコア、大容量メモリが当たり前になった時代に対応して導入されるのが、メモリ上でSQLの並列処理を行う「In-Memory Parallel Query」だ。

SQLの自動並列処理はOracle7で導入された技術だが、当時のハードウェア的な制約から「メモリに乗せてすべて処理する」ことはできなかった。そこで、データをキャッシュせずにディスクから直接読み込む「ダイレクトリード」という最適化を行って、処理速度を高めていた。

ところが近年のCPUのマルチコア化、メモリの大容量化に加えて、オラクルデータベースの圧縮技術の進歩、そしてRACとの組み合わせにより、「テラバイト級のデータ処理をメモリ上で実行する」ことが現実的なものとなった。

このように、ハードウェアという足かせが外れたことで、限定的な利用に限られていた並列処理の適用範囲が大きく広がった。並列処理を効率的に回せるようにキューイングや自動並列化機能も強化されている。

「これまでは、より少ないリソースで結果を返すことを良しとしていました。しかしこれは、マルチコアのCPUを利用したシステムでは“もったいない”リソースの使い方だったともいえます。これからは、リソースをフル活用することで一気に処理を行い、最短時間を目指す方向へとシフトしていきます。実際にパートナー企業との検証で得られた結果として、In-Memory Parallel Queryの方がダイレクトリードよりも10倍以上速く処理できることが分かりました」(日下部氏)

可用性を最大限にするOracle Maximum Availability Architecture

オラクルでは、これまでにリリースしたすべての製品において、計画停止、計画外停止を問わず可用性を最大限に高めるソリューションを展開してきた。11g R2においても同様だ。そのようなアーキテクチャをOracle Maximum Availability Architecture(MAA)と呼んでいる。

計画外停止に対する可用性を高めるための一般的な考え方は、ハードウェアもソフトウェアも故障するものだという前提に立ったシステムの二重化だ。そして、二重化されたシステムは、1つは本番系に、もう1つは待機系にされた。

ところが、オラクルでは、すべてのレイヤにおいて待機系ノードをなくそうというコンセプトを掲げている。そして、これによって、より高い可用性をより安いコストで実現できるというのだ。

例えば、災害対策サイトも参照処理用に利用している。11g R2では、「Oracle Data Guard」と組み合わせて、参照処理に利用している災害対策サイトにあるデータベースを本番サイトの復旧用として活用できるようになった。

具体的には、本番サイト側のデータベースにトラブルが発生した場合、ブロックメディアリカバリによって自動的にスタンバイ側からデータベースの壊れた部分だけをクライアントから透過的に修復することが可能になった。日下部氏は、「データベースを止めることなく、自動的にデータを修復するので、クライアント側は障害に気付きません」と断言する。

また、リアルタイムで転送するREDOを1/4程度に圧縮する機能も11g R2で追加されたものの1つだ。11g R1でもREDO転送の圧縮は可能だったが、それはネットワークが切れてしまった場合に後でまとめて転送するためのものだった。リアルタイムで圧縮が可能になったことで、サイト間のネットワーク帯域が細くてもスムーズな転送が可能となった。

一方、計画停止に対しては、その時間を極力ゼロに近づけることに注力している。それを実現したのが、データベースを止めることなく、アプリケーションの更新やパッチ適用を可能とするOnline Application Upgradeだ。

これまでの計画停止では、システム全体を完全に停止するか、まったく同一のサイトを別に用意して並行運用する必要があった。Online Application Upgradeでは、エディションと呼ばれる仮想的なデータベース領域を本番システム内に作成し、アプリケーションにエディションを指定させる形でデータベースアクセスを行う。

バージョンアップ中には、クライアントを旧バージョンのエディションにアクセスさせ、新バージョンの動作検証後に新バージョンのエディションを開放して、アクセス先を切り替える。エディションを使い分けることによって、計画停止中に発生するデータベースのスキーマの変更があってもシステムを停止する必要はない。

Oracle Database 11g R2の登場によって、これまでのデータベースの一般常識が大きく変わることになる。全国4都市(東京、大阪、名古屋、福岡)で開催されるイベント「Oracle Database Summit 2009 - 11g R2 & Exadata V2 登場!」では、Oracle GRID Centerのエンジニアも講演を行う。ぜひ参加して、より詳細な技術情報を入手して欲しい。

Oracle Database Summit 2009 - 11g R2 & Exadata V2 登場! Oracle Database 11g R2の登場にあわせて、製品ローンチ・イベント「Oracle Database Summit 2009 - 11g R2 & Exadata V2 登場!」が全国4都市(東京、大阪、名古屋、福岡)にて開催される。 技術者向けのセッションとしては、「クラウド時代に向けて大規模なインフラ集約でコスト削減を実現するOracle Database 11g R2次世代グリッド技術解説」、「マルチコア・大容量メモリを最大限活用する先進のパラレル処理”In-Memory Parallel Query”によるパフォーマンス高速化技術解説」、「アプリケーションのノンストップ運用を実現するOracle Database 11g R2 高可用性技術」が予定されている。

| ||||||||||||||||||||||||||

提供:日本オラクル株式会社

アイティメディア営業企画

制作:@IT 編集部

掲載内容有効期限:2009年10月31日

インフォメーション |

||

Oracle Database 11g R2の登場にあわせて、製品ローンチ・イベント「Oracle Database Summit 2009 - 11g R2 & Exadata V2 登場!」が全国4都市(東京、大阪、名古屋、福岡)にて開催される。 技術者向けのセッションとしては、「クラウド時代に向けて大規模なインフラ集約でコスト削減を実現するOracle Database 11g R2次世代グリッド技術解説」、「マルチコア・大容量メモリを最大限活用する先進のパラレル処理”In-Memory Parallel Query”によるパフォーマンス高速化技術解説」、「アプリケーションのノンストップ運用を実現するOracle Database 11g R2 高可用性技術」が予定されている。 【東京会場】 開催日:2009年11月12日(木) 開催場所:ザ・プリンス パークタワー 東京 お申込み/詳細:特設ページへお進みください 【大阪会場】 開催日:2009年11月10日(火) 開催場所:ホテルニューオータニ 大阪 お申込み/詳細:特設ページへお進みください 【名古屋会場】 開催日:2009年11月18日(水) 開催場所:ヒルトンホテル 名古屋 お申込み/詳細:特設ページへお進みください 【福岡会場】 開催日:2009年12月1日(火) 開催場所:ホテルニューオータニ 博多 お申込み/詳細:特設ページへお進みください 【参加費】 無料/事前登録制 |

関連リンク |

||||

|

関連記事 |

||||

|