|

Webブラウザだけで超簡単管理

SSDも仮想化も万全、「Open Storage」 の魅力とは |

| かつてサーバはOSやミドルウェアだけではなく、ケーブルのような部品でさえ、すべてそのハードウェアメーカーのものを買うしかなかった。その後、サーバはオープン化が進み、ハードウェアとOSのベンダが違うのは当たり前、ミドルウェアも自由に選べるようになった。しかし、ストレージはどうだろう。RAIDの実装方法は各社まちまち、ストレージの管理ツールやソフトウェアはハードウェアメーカーが供給しているものしか使えない。ハードディスクやプロセッサの性能が低かった時代はそれも仕方がなかった。しかしこれからは、ストレージにおいてもオープン化が進むだろう。いま、その動きを主導しているのがサン・マイクロシステムズが提唱する「Open Storage」というソフトウェアベースのアーキテクチャと、これを採用する製品群だ。 |

| 複雑さを増すITストレージの運用環境への解 | ||

これまでエンタープライズ向けネットワーク・ストレージ製品は複雑だった。設計、管理、運用のすべての局面で、多様な用語や概念が登場し、作業も煩雑となりがちだった。ビジネスにおけるITシステムの重要度が増すにつれて、アプリケーションの種類や組織体制、ビジネスニーズまで含めたシステム設計を行う必要があり、複雑さはさらに増しつつある。

|

| Open Storageアーキテクチャに基づく「Sun Storage 7110 Unified Storage System」 |

こうした現状にもかかわらず、サン・マイクロシステムズが2008年11月に発表したストレージアプライアンス「Sun Storage 7000」シリーズは、画期的なまでにシンプルな使い勝手を実現したネットワーク・ストレージ製品だ。アーキテクチャとして「Open Storage」を採用し、仮想化やSSDといったテクノジーを生かしつつ、究極のシンプルさを実現している。

| 複雑な概念や管理作業の多くが不要に | ||

ストレージの新規導入や入れ替えを行う上で、これまで難しかった課題の1つは容量設計だ。社内向けにしろ、社外向けサービスにしろ、取り扱うデータ量が幾何級数的に増えていく中で、数年後の容量を正確に予測するのは難しい。勢い、5年後にも十分と考えられる容量を一度に購入して、ディプロイすることになる。最初の数年は容量オーバーというコストのムダ、最後の数年は容量設計に誤りがあった場合には追加設計というムダが発生する。

Sun Open Storageでは、「ZFSハイブリッド・ストレージプール」と呼ぶ抽象度の高い機構を用意することで、この問題を過去のものとしてしまった。

従来は、物理的なデバイスや、それらを組み合わせたRAIDグループ、これらを論理的にまとめたLUNやパーティション、ボリュームといった概念でストレージを扱う必要があった。これに対し、ZFSハイブリッド・ストレージプールでは、ハードディスクやSSDなどを1つの大きな“ストレージ”に見せてくれる。容量が足りなければ、このストレージプールに対してハードディスクを足し、I/O性能に不満があればSSDを足していけば、それがそのままストレージプールの容量アップとI/O性能アップにつながる。こうしたシステム変更はWebブラウザのビジュアルな管理画面で行える。

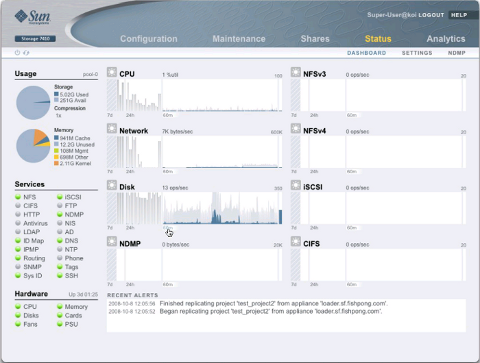

| Webブラウザだけで使えるシンプルな管理画面。各項目のドリルダウンやトラフィック、負荷のレポートも表示可能 |

ちょうどメモリを増設するような感覚で、ストレージの増設が行えるため、従来必要とされた容量設計はほぼ不要となる。控えめな容量でシステム導入を行い、ニーズに応じて徐々に容量や性能を上げていけるからだ。これはOpen Storageが採用するZFSがDRAM→SSD→ハードディスクと速度と価格(容量)がトレードオフの関係にある3つのデバイスを、シームレスに統合してくれるからこそ可能なことだ。

|

| ストレージプールの概念図。ドライブの種類か数に関係なく、まとまった単位として扱え、そこからファイルシステムを切り出すイメージと、シンプルだ |

ドライブの増設やデータのマイグレーションも簡単だ。従来のようにシステムを停止した上でデータを一時退避させ、ドライブ構成を変更。そしてボリュームを作成して再びデータを戻すといった作業が不要だからだ。新規デバイスをストレージプールに加えれば、後はファイルシステム(ZFS)レベルで、デバイス間のデータ平準化や冗長化を行ってくれる。これは運用上の煩雑さを大幅に緩和してくれる魅力的な機能だ。

| 「別途オプション」のライセンス料は不要 | ||

容量設計が不要なため容量にムダが出づらいというだけでもコスト上のメリットが大きいが、Open Storageのコスト上のメリットはほかにもある。

まず、Open Storageが業界標準のハードウェアと互換性があり、コンポーネントの単価が低くなるということがある。また、各種機能はオープンソースのOpenSolarisと、その上に構築されたストレージ向けソフトウェア群からなるため、従来のように容量に応じてライセンス料が増えたり、CIFSやNFS、FTP、HTTP、WebDAVといった各プロトコル対応がオプションで別価格となることもない。さらに、Open Storageが採用する高機能ファイルシステム「ZFS」は効率的なスナップショット機能、ストライピングや冗長化といったソフトウェアRAID機能を標準で備えていて、こうした機能を別途用意する必要もない。ダッシュボードやシステムモニタなどの管理系ツールも含め、すべてソフトウェア機能で実現できるものに関しては追加費用が不要というのは魅力だろう。

| 仮想化環境でも威力を発揮 | ||

Open Storageでは、初期導入設定やプロビジョニング、デバイスの構成変更、リアルタイムパフォーマンス監視などを、すべてWebブラウザだけで完結できる。

|

| Open Storageによる管理負荷の軽減を強調する、サン・マイクロシステムズ マーケティング統括本部プロダクト・ストラテジック・マーケティング本部 専任部長 寺島義人氏 |

シンプルで強力なプロビジョニング機能は仮想化環境でも威力を発揮する。サーバ(OS)を仮想化する場合、これに合わせてストレージも仮想化すると効果が高い。仮想的なストレージプールから必要な容量を切り出してOSインスタンスに割り当てて利用する、という使い方をするのが一般的だろう。

Open Storageでは、こうしたプロビジョニングについてもWebベースの管理画面だけで可能だ。必要となる容量や、利用する用途に合わせたサーバの設定を指定するだけで、ZFSハイブリッド・ストレージプールから必要なリソースを割り当ててくれる。従来であれば、アプリケーションの要件に合わせてRAID0/1/5/6などRAIDグループの構成別に割り当てを行っていたが、ZFSによるSSDの統合のため、こうした明示的なRAIDグループの構成管理も事実上不要となる。

Open StorageがベースとしているOpenSolarisの強力なシステム監視機能「DTrace」が使えるのも魅力だ。DTraceはOSレベルで組み込まれたシステムモニタリングの仕組みで、OpenStorageでは、Webブラウザ上で、CPU利用率や各プロトコル別のワークロードをリアルタイムに分析可能だ。

| SSD統合効果で速度が3倍、容量が2倍という例も | ||

Open Storageは業界標準のハードウェアに対してオープンソースのストレージ向けミドルウェアを統合したアーキテクチャだと言える。標準的コンポーネントと、オープンなソフトウェアにより、ベンダロックインやソフトウェアモジュールによる追加ライセンスといった旧来のエンタープライズストレージ市場の常識的ビジネス慣行を覆すインパクトを持っている。

一方で、汎用のx86プロセッサを使ったソフトウェアRAIDとなると、ASIC搭載の専用機器に比べたときのパフォーマンスについて、不安が感じられるのも事実だ。

ところが実際には、SSD統合の効果が極めて大きいためOpen Storageを採用した場合には、従来の高速なハードディスクによるRAIDシステムよりも、リード・ライトともにIOPSが向上するといい、特にリード性能は約3倍にも及ぶという(下のグラフ)。ZFSではDRAMのほかに高速なSSDをキャッシュとして活用する。このため、むしろハードディスクについては速度で劣る安価な4200RPMのものを使っても構わない。エンタープライズストレージ市場で使われる1万RPMの高価なデバイスではなく、メインストリーム市場で量産されているデバイスが使えるため、同コストで構成した場合、容量も約2倍程度確保できたというデータがあるという。

|

| SSDによる高速化と容量単価の安さが分かるベンチマークの結果(サン・マイクロシステムズ調べ)。同じSun X4250 Storage Server(Xeon 7350×4、32GBのメモリ)を使って、一方は1万RPMで146GBのSASハードディスク7台という構成。他方は32GBの書き込み用SSDが1台、80GBのキャッシュ用SSDが1台、400GBで4200RPM、SATAのハードディスクが5台という構成。これはほぼ同価格になるよう調整してある |

| 自己修復機能で信頼性も万全 | ||

信頼性についても安心感が高い。ZFSはRAID-5相当のチェックサムを保持しているだけでなく、チェックサムにエラーが検出された場合に自動的にミラーされているブロックから正しいデータを読み出し、エラーデータを保持していたブロックを修復する「自己修復機能」も備える。SSDはハードディスクに比べると書き換え回数の上限が低く、長期間の利用には不安もあるが、Sun Storage 7000シリーズではSSDはキャッシュとしてのみ利用するため、万が一問題が起こっても、単純なデバイスのリプレースで対応できるというのも魅力的だ。

Open Storageは、OpenSolarisという実績のあるオープンソースOSをベースに、これまでサン・マイクロシステムズが開発してきたZFS、CIFSサーバなどストレージ向けサーバソフトウェアと、管理ツールを組み合わせた集大成だ。x86系サーバの低価格化とハードウェアコンポーネント市場の成熟と相まって、ストレージにも確実にオープン化の流れが押し寄せている。ベンダ固有のデバイスやソフトウェアよりも、より標準的なコンポーネントで済むなら価格的にも管理面でもメリットがある。ZFSストレージプールなら、SSDとハードディスクというデバイスの種類についても意識しなくて良くなる。

こうした汎用アーキテクチャへの集約が実際にストレージ市場全体で起こるかどうかとはまだ分からない。ただ、すでに現状でOpen Storageアーキテクチャを採用したストレージ製品を利用することに多くのメリットがあるのは間違いないだろう。

ホワイトペーパー ダウンロード

ホワイトペーパー ダウンロード

Sun Storage 7000 Series Unified Storage SystemにおけるVMware ESX 3.5の配備

Sun Storage 7000 Series Unified Storage SystemにおけるVMware ESX 3.5の配備Sun Storage 7000シリーズの使いやすさと優れたコスト・パフォーマンスで、費用効果の高い配備と保守を実現。

Webインフラストラクチャ・ストレージのコスト・複雑性・パフォーマンスの管理

Webインフラストラクチャ・ストレージのコスト・複雑性・パフォーマンスの管理サンのOpen Storageソリューションで、Webインフラストラクチャにおけるストレージ管理を大幅に簡素化し、経済性を大幅に向上させる。

提供:サン・マイクロシステムズ株式会社

アイティメディア営業企画

制作:@IT 編集部

掲載内容有効期限:2009年7月20日

ホワイトペーパー ダウンロード

ホワイトペーパー ダウンロード

Sun Storage 7000 Series Unified Storage SystemにおけるVMware ESX 3.5の配備

Sun Storage 7000 Series Unified Storage SystemにおけるVMware ESX 3.5の配備

Sun Storage 7000シリーズの使いやすさと優れたコスト・パフォーマンスで、費用効果の高い配備と保守を実現。

Webインフラストラクチャ・ストレージのコスト・複雑性・パフォーマンスの管理

Webインフラストラクチャ・ストレージのコスト・複雑性・パフォーマンスの管理

サンのOpen Storageソリューションで、Webインフラストラクチャにおけるストレージ管理を大幅に簡素化し、経済性を大幅に向上させる。