ソフトウェア開発者の新たな合言葉、「クラウドみたいなサーバ機を探せ」

「サーバ機なんてどれも同じ」と考えるソフトウェア開発担当者が増えている。たしかに、サーバの基本的な機能はどれも同じだ。だが、開発者にとってどれだけ面倒がないかという視点で見ると、「どれも同じ」ではないことが分かってくる。

ネットサービスにしろ、社内の業務システムにしろ、ソフトウェア開発に関与する人々の間で、「サーバ機など、もはやすべて同じだ」という考え方が広まってきた。これには少なくとも3つの理由がある。

第1に、x86サーバ機の性能に決定的な影響を与えるCPUは、どのサーバ機でも同じベンダのものを使うようになっているからだ。また、CPU以外のコンポーネントについても標準化が進んでおり、ネットワークアダプタからフラッシュメモリアダプタまで、周辺機器には同じものを使えるようになっている。RISC CPUなど、サーバメーカー独自のCPUや周辺機器を使ったサーバ機もまだ残っているが、アプリケーションを迅速・柔軟に展開するという観点からは使いにくい。

第2に、フェイスブックやグーグルなど、ネットサービスの最前線で活躍している企業の一部は、「壊れたら交換すればいい」という割り切った考え方で、いわゆるホワイトボックスのコンピュータをサーバ機として使っているためである。

第3に、サーバは仮想化して使うのが当たり前になってきたことがある。仮想化してしまえば、その上で動作するアプリケーション(より正確にいえば仮想マシン)にとって、ハードウェアは完全に抽象化される。どんなに高級なサーバ機でも、低価格な「ホワイトボックス」でも、仮想マシンから見ればまったく同じハードウェアに見える。

これらの点から、サーバ機は商用製品を検討する必要すらないと考える人が増えているのも無理はない。社内で開発と運用が分かれている場合、開発担当者の立場からすると、「運用担当者はなぜサーバの準備に膨大な時間を掛け、サービスの迅速な展開を妨害するのかが分からない。これならクラウドサービスを使ったほうがましだ」といことになる。

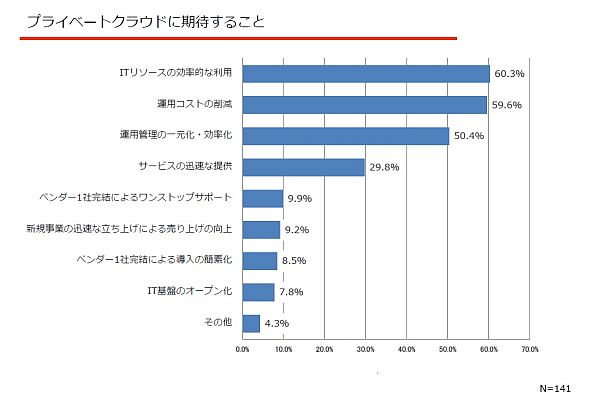

TechTargetジャパンが実施したクラウド導入に関する読者調査結果リポートでは、回答者の約3割が、プライベートクラウドに期待することとして「サービスの迅速な提供」を挙げている。しかし問題は、プライベートクラウドを構築するだけでは、サービスの十分に迅速な提供が実現できる保証がないことにある(出典:TechTargetジャパン「クラウド導入に関する読者調査結果リポート(2013年3月)」

TechTargetジャパンが実施したクラウド導入に関する読者調査結果リポートでは、回答者の約3割が、プライベートクラウドに期待することとして「サービスの迅速な提供」を挙げている。しかし問題は、プライベートクラウドを構築するだけでは、サービスの十分に迅速な提供が実現できる保証がないことにある(出典:TechTargetジャパン「クラウド導入に関する読者調査結果リポート(2013年3月)」実は複雑化しているサーバ運用

運用担当者はなぜ、サーバの準備に時間を掛けるのか。自身で運用も行う開発担当者の人たちなら気付いていることだが、それはサーバの運用作業が実際に複雑化しているからだ。ユーザーにとっては非常に便利なIaaSなどのクラウドサービスですら、舞台裏では運用担当者が多大な工数をかけて、設定や管理の作業に日夜取り組んでいる。

この複雑さには、主に2つの要因がある。1つはサーバ仮想化技術がもたらす複雑性、もう1つはサーバ機という物理的な存在に起因する複雑性だ。

サーバ仮想化技術では、1台の物理サーバ上で複数の仮想サーバを動かす。仮想サーバは、それぞれが外部ストレージやネットワークに接続される。このため、各物理サーバ機では、仮想化ソフトウェアが「仮想スイッチ」というソフトウェアスイッチを動かし、各仮想サーバの仮想アダプタと、サーバ機の物理的なネットワークアダプタとの間をつなぐ。実際には、仮想化環境の運用(ライブマイグレーションなど)のために管理ネットワークも構築しなければならない。従って、論理的な構成とはいえ、ネットワーク構成が複雑化することはたしかだ。

しかしこれについては、逆に仮想化ソフトウェアのメリットを強調することができる。仮想サーバの台数と同じ数の物理サーバ機を設定し、運用するのに比べれば、工数は大きく削減できる。仮想化ではソフトウェアによる構成が可能だからだ。仮想ネットワーク関連の設定は、複数の物理サーバにまたがって適用が可能だ。

一番の課題は、仮想化ソフトウェアではカバーされない物理的な作業をどうするかという点だ。新規サーバを使ったITインフラの整備、サーバの追加、各仮想マシンに提供するサービスレベルの変更、ネットワーク構成の変更といった作業は、多くの場合、サーバ機自体に対する設定作業を必要とする。このため、大規模で、一瞬たりとも止められないインフラになってくると、誤りがないことの確認作業を含めて、設定にはどうしても時間が掛かる。

「クラウドみたいなサーバ」という選択肢

ソフトウェア開発者としては、運用側の準備がサービス提供側のスピードに追いつかないことに、大きな不満を感じてしまう。あるいは自分でインフラの面倒を見ているソフトウェア開発者の場合は、サーバの数が多くなってくると、準備や運用にかかわる作業の面倒さに、辟易(へきえき)してしまう。だが、現在入手できるほとんどすべてのサーバ機あるいはコンピュータに共通する、上記の問題を解決できない限り、あるいは現実にはありえないほどシンプルなITインフラ構成でない限り、運用がサービスのスピードに追いつくのは難しい。

仮想化ソフトウェアではカバーされない物理的な作業を、どう迅速・確実なものにできるか。例えばサーバ機で、こういうことができたらどうだろう。

- ケーブルは、それぞれのサーバに対して1本(現実にはほとんどの場合、冗長性と帯域を確保するため複数本を束ねるが)引けば、その後はITインフラにどのような拡張や構成変更があっても、基本的にはケーブルを引き直したり、新たなケーブルを追加したりする必要がない。

- 各サーバ機に対する1本の接続が、そのサーバ上で動作するすべての仮想マシンの、あらゆるIPネットワーキングニーズに対応できる。ストレージについても、iSCSI、FCoE、NFSといったイーサネット/IPベースのストレージプロトコルを使えば、上記の1本の接続に統合が可能だ。つまり、ファイバチャネルネットワークなど、特殊なネットワークを引く必要がなくなる、単一の下位プロトコルに統一できることは、ケーブル本数の大幅な減少につながり、管理も簡素化できる。

- 仮想化環境の運用では、特定の仮想マシンや仮想マシングループに対し、ある程度の帯域幅を確保したいことが多い。上記の1本の物理接続を、論理的に任意の帯域幅に切り分けて割り当てることができる。

つまり、仮想化ソフトウェアではカバーできない物理的な設定をどう論理化できるか、それによってソフトウェアによる集中的な設定をどこまで実現できるかが、運用側の作業を迅速・確実なものにするための最重要ポイントとなる。

シスコシステムズのUnified Computing System(UCS)が、世界中の主要企業やネットサービスプロバイダ、クラウドサービス事業者などで人気を獲得し、最新のx86ブレードサーバ世界シェア2位を獲得できたのは、サーバ機自体の論理化を徹底的に推し進めているからだ。シスコシステムズはサーバベンダーとしては後発であるが、ネットワークベンダーだからこそできた、まったく新しい発想で、仮想化環境向けのサーバUCSを開発したのである。

その意味で、UCSは「クラウドみたいなサーバ」だ。「サーバはどれも同じ」ではない。クラウドみたいなサーバが存在するのだ。

特集:「いままでの常識を打ち破り続けるサーバ」、Cisco UCS の研究

特集:「いままでの常識を打ち破り続けるサーバ」、Cisco UCS の研究

「サーバ機はコモディティ(汎用品)化した」「サーバ機なんてもう易ければ何でもいい」と考えるシステム担当者が増えている。しかし、迅速で確実なサービスやシステムの展開を考えたときに、本当にそうなのか。改めて考える必要がある。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:シスコシステムズ合同会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2013年11月20日