ソフトウエアデリバリの加速は、ビジネスの加速。DevOpsの目的を見極めよ:今あらためて問う「DevOpsとは?」

2013年、国内で注目され始めた当初から曖昧なイメージに包まれてきたDevOps。だが、市場環境の変化が激しくビジネス展開に一層のスピードが求められている今、その正しい理解が着実に浸透しつつある。では今あらためて「DevOps」とは何か? 日本IBMの“DevOpsエバンジェリスト”である川瀬敦史氏に聞いた。

「IBMが考えるDevOps」とは

これまで「DevOps」という言葉は立場や経験によって解釈が異なることが多かった。例えば、開発と運用の協力といった「組織文化のこと」、テストやデプロイの自動化など「自動化ツールのこと」といった具合だ。2013年ごろ、国内でDevOpsが注目され始めた当初から、こうしたさまざまな解釈が飛び交い、DevOpsという言葉そのものが曖昧なイメージに包まれてきた。だが市場環境の変化が激しさを増し、ビジネス展開に一層のスピードが求められている今、DevOpsが多くの企業から見直され、正しい理解が着実に浸透しつつある。

DevOps支援ソリューションを展開する日本IBMも、「DevOpsの定義」を今あらためて強く訴えているベンダーの一社だ。日本IBM システムズ・ソフトウェア事業部 テクニカル・ソリューションセールス統括部 DevOpsエバンジェリストの川瀬敦史氏は、次のように説明する。

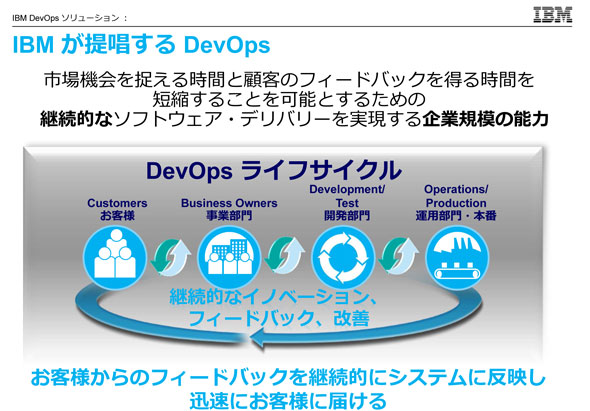

「IBMが提唱しているDevOpsは、単にDevとOpsを融合して開発のスピードアップを図ることではなく、顧客の意見をフィードバックして開発に取り込み、それを安定した本番システムにきちんと反映し、さらに顧客からフィードバックを得てビジネス企画・開発に再び反映する取り組みと定義しています。DevOpsのライフサイクルを回し、継続的なソフトウエアデリバリを実現することで、確実にビジネスの差別化につなげることがDevOpsの目的なのです」

これまでは「開発と運用の垣根を取り払い、開発スピードを上げる」という解釈が一般的だった。IBMの場合、DevOpsとはソフトウエア改善のフィードバックサイクルをスピーディかつ安定的に回すことで、「実現すべきビジネス価値を獲得すること」と明確に定義しているわけだ。

図1 IBMが提唱するDevOps。開発と運用の連携による「開発・リリースのスピードアップ」だけではなく、「ビジネスの成果につながるよう、DevOpsのライフサイクル全体を迅速・安定的に回す取り組み」と定義している

図1 IBMが提唱するDevOps。開発と運用の連携による「開発・リリースのスピードアップ」だけではなく、「ビジネスの成果につながるよう、DevOpsのライフサイクル全体を迅速・安定的に回す取り組み」と定義している「昨今、企業は変化する市場機会をいち早く捉え、スピーディに自社サービスの差別化を図っていく必要に迫られています。例えば、ソフトウエア開発で自動車の生産速度・品質を飛躍的に向上させたり、モバイルを使った新しい金融サービスを新規に立ち上げたりと、ソフトウエアがビジネスを直接支えるようになっています。DevOpsによりソフトウエアデリバリを加速させることは、まさしくビジネス展開の加速・成功に直接つながるものなのです」

事例から見るDevOpsの適用領域

一方、DevOpsは「適用すべき領域」も議論の焦点となってきた。昨今は、システムを「高度なデータ保全性や信頼性、安定性が求められるSystem of Record (SoR)」と、「ニーズの変化にスピーディに対応し、顧客とのエンゲージメントを醸成するSystem of Engagement (SoE)」という二つの領域に分け、それぞれに適した開発・運用を行うことが重視されている。

前者は基幹システムなど、後者はモバイルアプリケーションなどが代表例であり、DevOpsは基本的に後者のSoE領域に向くとされているが、川瀬氏は「単純にSoR/SoEの切り分けだけで考えるのではなく、“開発・変更・改善に品質やスピードが求められるもの”についてはDevOpsが有効です」と指摘する。

「モバイル向けのソーシャルアプリなどを迅速に開発・リリースする上で有効なのはもちろんですが、例えば社内の従業員しか使わないような基幹系システムや業務システムであっても、業務を効率化したり、対外的なサービスとの差別化を図ったりする上で新しい機能が必要になるのは珍しいことではありません。自社を取りまくニーズ、社内ユーザーのニーズを取り込んで今必要な機能をいち早くリリース・改善する上で、DevOpsは幅広い領域に適用することができます」

実際、IBMにはメインフレームのアプリケーション開発にDevOpsを適用し、サービス品質を向上させた事例もあるという。例えば保険サービスの米Nationwideがその一例だ。同社はIBMのDevOpsソリューションを導入することで、社員、顧客、代理店がオンラインで使用するソフトウエアの開発において、継続的インテグレーションと開発環境へのデプロイを1日数回行えるようにした。

これにより、開発者が作成した機能をほぼリアルタイムでユーザーに示せるようになった他、顧客から即時のフィードバックを得ることで「作成した機能がニーズを満たしているか」を確認できるようになった。これを通じて1リリース当たりの不具合を減少させ、サービス改善のスピードと品質を大幅に向上させたという。その後、適用領域をメインフレームにまで拡大し、全社規模でDevOpsのアプローチを採用するまでになった。

SoE、SoR問わず、「ニーズへのスピーディな対応」が求められるシステムはどのような企業にも必ず存在する。以上のような事例は、EコマースやゲームなどSoE領域のシステムがビジネスの軸となるWebサービス系企業のみならず、製造、流通、小売、通信など、一般的な従来型企業にもDevOpsが浸透しつつある一つの証左といえるだろう。

4つのエントリーポイントと6つのプラクティス

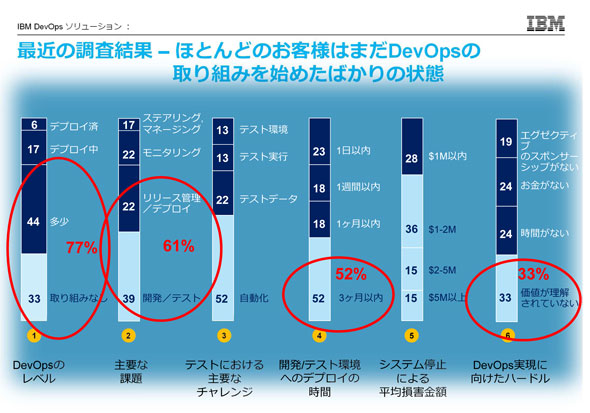

ただ、「DevOpsのライフサイクル全体にわたってフィードバックサイクルを回す」というIBMが提唱するDevOpsに対する取り組みは、グローバルレベルで見てもまだ始まったばかりだという。

IBMが2014年8月、世界600社を対象に行ったDevOpsに関する調査では、以下の図2のように、77%がDevOpsのライフサイクル全体の「取り組みなし」「多少」というレベルにとどまっている。DevOpsを推進する上で「主要な課題」と認識されている項目も「開発/テスト」と「リリース管理/デプロイ」で61%を占めるなど、「DevOpsのライフサイクル全体をカバーすることが必要」という認識自体、まだ十分には浸透していないことがうかがえる。

「DevOpsのライフサイクル全体を対象とする場合、『開発/テスト』や『デプロイ』という領域だけではなく、開発の前段階であるソフトウエアの設計・プランニングに相当する『ステアリング』や、デプロイ後にソフトウエアをモニタリングしてフィードバックを得る『運用』という領域も含めて、取り組みを進めていくことが必要です。その意味でいうと、本当のDevOpsは、まだ始まったばかりであり、これからが本番といえるでしょう」

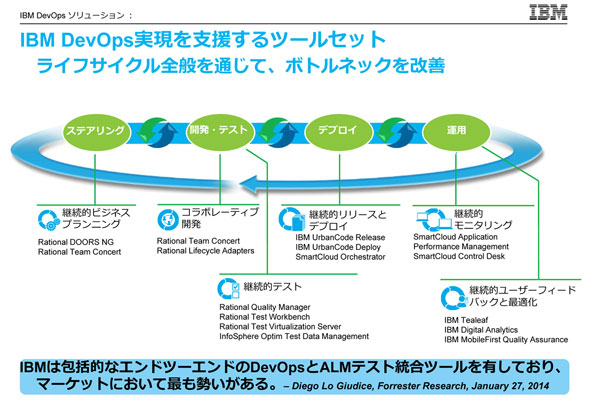

では具体的に、どのようにDevOpsを進めればよいのだろうか。川瀬氏は「『ステアリング』『開発/テスト』『デプロイ』『運用』という4つの領域がDevOpsの『エントリーポイント』であり、これらを着実に進めていくことが大切だ」と解説する。

「DevOpsを進めていくには、いきなり全体の改善に取り組むのではなく、取り組みやすい領域、エントリーポイントに合わせて進めて行くことをおすすめしています。IBMの強みは、これら4つのエントリーポイントを実践するための6つのプラクティスやそれを実現する製品群を用意していることです。DevOpsのライフサイクル全体をスピーディかつ安定的に回す上で、ボトルネックを解消する仕組みを提供しています」

具体的には、「4つのエントリーポイント」とそれを支える「6つのプラクティス」、その「実現を支援する製品群」を以下の図4のように整理している。例えばソフトウエアの企画・設計を行う「ステアリング」では、「継続的ビジネスプランニング」というプラクティスが必要であり、それを行う上では、ビジネス部門を含めたソフトウエアの企画・設計を支援する「IBM Rational Team Concert」などが、「デプロイ」においては「継続的リリースとデプロイ」を「IBM UrbanCode Release」「IBM UrbanCode Deploy」が支えるといった具合だ。また、DevOpsのさまざまな取り組みに対応するよう「実現を支援する製品群」には図4の代表的な製品以外も多数用意されている。

DevOps導入のためのフレームワークを提供

以上に加え、DevOpsを進めるためのフレームワーク「IBM DevOps Adoption Framework」を用意していることもIBMの特徴だろう。こちらは「DevOpsの原理」から、適用モデル、アジャイル開発やスクラム開発のエッセンス、シフトレフトの考え方、具体的なツールの使い方、リファレンスまで、DevOpsで求められるノウハウを網羅したものとなっている。

川瀬氏は、「このDevOps Adoption Frameworkは、『AdoptionModel』『Solution』『Community』という大きく3つの要素で構成しており、この3つに沿って取り組みを進めることで、どのような企業もDevOpsを効率よく導入することができるようになっています」と解説する。

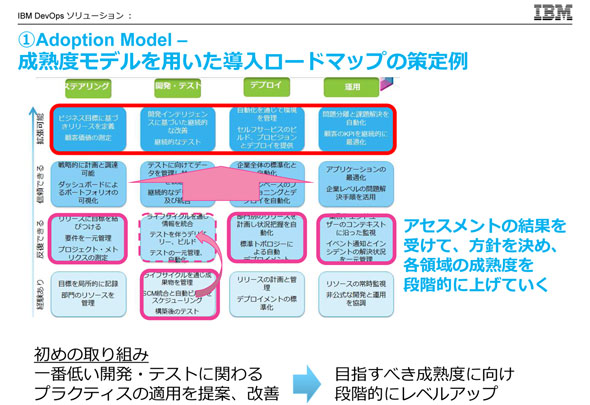

まず「AdoptionModel」は、現状把握とロードマップ策定に利用するもの。IBMのアセスメントを通じて、現状(As-Is)からあるべき姿(To-Be)までのステップを策定することができる。先に紹介したWebサイト「IBM DevOps Adoption Framework」でセルフアセスメントすることも可能だ。その結果を見ることで、現状の成熟度に基づいて、「今、必要な取り組み」が分かる仕組みとなっている。

図5 4つのエントリーポイントそれぞれについて、「経験あり」「反復できる」「信頼できる」「拡張可能」といった形で自社の成熟度をチェックできる。自社がどのレベルにあるか、次は何を目指せば良いかが明確に分かるため、DevOpsの実現に向けて着実にステップアップすることができる

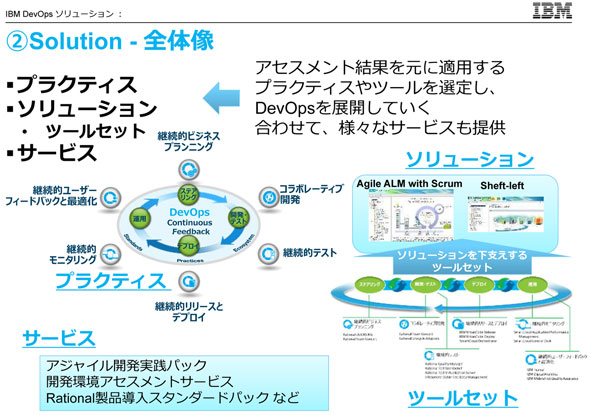

図5 4つのエントリーポイントそれぞれについて、「経験あり」「反復できる」「信頼できる」「拡張可能」といった形で自社の成熟度をチェックできる。自社がどのレベルにあるか、次は何を目指せば良いかが明確に分かるため、DevOpsの実現に向けて着実にステップアップすることができる2つ目の「Solution」は、AdoptionModelによるアセスメント結果を基に、「適用すべきプラクティス」と「それを支えるツール/サービス」を選定し、自社におけるDevOpsの取り組みの全体像を定義するもの。これにより「どのツールを使って、何をすればよいか」を明確に把握できる。

そして3つ目の「Community」は、Webサイト「DevOps Community」や「IBM developerWorks ユーザーコミュニティ」におけるコミュニティ活動のことを指している。ここではさまざまなユーザー企業の事例やノウハウを共有できる。コミュニティを通じてユーザーから寄せられたニーズは製品にフィードバックされ、ユーザーに還元されていく好循環を生み出しているという。

川瀬氏は、「近年、DevOpsに対する日本企業の姿勢の変化が見られる」と指摘する。単なる自動化ツールのことと捉えたり、コストダウンの手段として見なしたりするのではなく、「自社のビジネス目標に照らしてITをどう取り扱うか、どう差別化を図るか」というテーマを基に、中期経営計画の一環としてDevOpsに期待を寄せるケースが着実に増えているという。

「現在、DevOpsについてはIT部門にとどまらず、経営層や企画部門を含めて、さまざまな立場の方から相談を受けるようになっています。これはビジネスのスピーティな差別化を、ソフトウエアの開発と運用のスピードが直接的に支えているという認識が着実に浸透していることの表れではないでしょうか。IBMはDevOpsのライフサイクル全体をカバーするソリューションをラインアップしていることが大きな強み。スピーディかつ安定的にフィードバックループを回せる仕組み作りの提案を通じて、迅速なビジネス展開の在り方、差別化の在り方そのものを提案できるよう、一つ一つの相談に真摯に応えていきたいと考えています」

本記事に関連したホワイトペーパーをダウンロードしていただけます。ダウンロードしていただいた方の中から抽選で5名様にAmazonギフト券5000円分をプレゼントいたします。

※ダウンロードの際に、簡単なアンケートのご協力をお願いしております。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:日本アイ・ビー・エム株式会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2015年9月30日

関連ホワイトペーパー

DevOpsを「ビジネス」中心のアプローチで解説。DevOpsのビジネス価値やニーズを紹介する基本から、導入法、具体的なIBMの導入事例、DevOpsにまつわる10 の誤解などを掲載している。

日本IBM システムズ・ソフトウェア事業部 テクニカル・ソリューションセールス統括部 DevOpsエバンジェリストの川瀬敦史氏

日本IBM システムズ・ソフトウェア事業部 テクニカル・ソリューションセールス統括部 DevOpsエバンジェリストの川瀬敦史氏 図2 テスト自動化、デプロイ自動化など、部分的な効率化に取り組んでいる企業が中心であり、IBMが提唱するようなDevOpsのライフサイクル全体をカバーする取り組みを実践できている企業はまだ少ない

図2 テスト自動化、デプロイ自動化など、部分的な効率化に取り組んでいる企業が中心であり、IBMが提唱するようなDevOpsのライフサイクル全体をカバーする取り組みを実践できている企業はまだ少ない 図3 IBMが提唱する「DevOpsの範囲」と、実践のための4つのエントリーポイント

図3 IBMが提唱する「DevOpsの範囲」と、実践のための4つのエントリーポイント

図7 「DevOps Community」のトップページ画面。貴重な事例やDevOps実践のノウハウを共有したり、IBMにニーズを伝えたりすることができる

図7 「DevOps Community」のトップページ画面。貴重な事例やDevOps実践のノウハウを共有したり、IBMにニーズを伝えたりすることができる