「分析を生かせない」「何をすれば良いか分からない」企業も、 “Cognitive”でこう変わる:IoTは「やるか否か」ではなく「いつやるか」が重要

IoTの可能性が多くの企業に認識されていながら、国内企業では成功事例はまだ少ない。では企業がIoTをビジネスに生かし、スピーディかつ着実に差別化を図る上では、どのような障壁や課題があるのだろうか。日本アイ・ビー・エム株式会社 アナリティクス事業 テクニカル・リードの土屋敦氏に、課題解決のアプローチと、そのために求められる具体的手段について話を伺った。

IoTに踏み切れない企業、二つの悩み

「IoTの考え方自体は最近になって登場したものではなく、以前は“ユビキタス”という言葉で表現されていたことは多くの方が覚えていると思います。ではなぜその考え方が、今IoTとして注目されているのか――その大きな理由の一つが、ネットワークやテクノロジが大幅に進化し、10年前に考えられていたことが実現可能になったことが要因の一つです。事実、小規模なスタートアップから大企業まで、IoTに取り組みアクションに生かしている例は着実に増えつつあります。IoTで差別化を図ろうという認識は、急速に浸透していると言えるでしょう」

IoTを取り巻く状況について、土屋氏はまずこのように解説する。だが「ビジネスニーズをいち早く察知し、スピーディにそれに応える」IoTの浸透とは、裏を返せば「IoTに踏み出せない企業は、競争力を失いかねない」ということでもある。

特に昨今、注目されているのは、クラウド業界に進出したGE(ゼネラルエレクトリック)のように、データから得たニーズや洞察を基に、自社の既存資産と強みを生かして、他業界に進出するケースも現れていることだ。つまりIoTは業界構造の枠を超える競争力をもたらす(もしくはその競争にさらされる)ほどのビジネスインパクトを持っている。今、IoTが浸透しつつある背景には、こうした認識もあると言えるだろう。

ただ土屋氏は、「IoTに乗り出ししつつある企業には、大きく二つの課題が見受けられます」と指摘する。

「一つは、多くの企業はデータの収集はできていますが、集めたデータの分析・活用にまでは至っていないこと。その一因として、『データを活用して新たなことを始めたい部門』と、『実際にデータを持っている部門』が異なるという問題があるようです。データを蓄積している部門と活用する部門が分断されているのでは十分な活用はできません。部門横断的にデータを活用する体制が必要です」

土屋氏は、「データを活用できる社内体制の整備は、IoTに取り組むに当たって、最初に考えなければならないこと」とも指摘する。

一方で、「IoTの意義は理解していても、具体的にどのように分析・活用してよいかが分からない、新しいサービスをどう作ればよいかが分からない、といった声もよく聞かれます」と土屋氏は話す。データを収集・活用するためのテクノロジや社内体制が用意できいても、ビジネスの具体的なアクションにつなげられない場合も少なくないのだという。さらに、IoTを実践する上では、集めたデータのセキュリティやプライバシーをどう担保するかという問題もある。

データ活用の課題に応える「IBM IoT Foundation」

データ活用に対する以上のような課題を解決する手段として、IBMでは「IBM Internet of Things Foundation」(以下、IoT Foundation)を提供している。IoT Foundationは、センサーやデバイスから収集したデータを蓄積・分析し、ビジネスのアクションに落とし込むところまでを包括的に支援するソリューションであり、大きく二つの特徴がある。

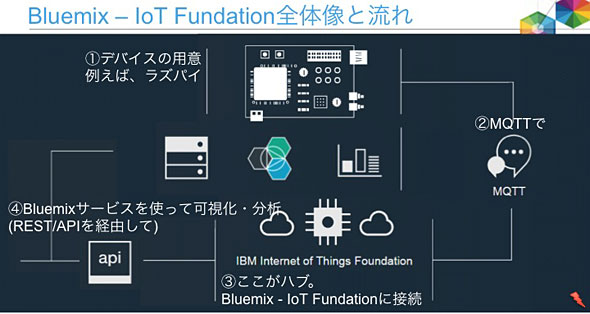

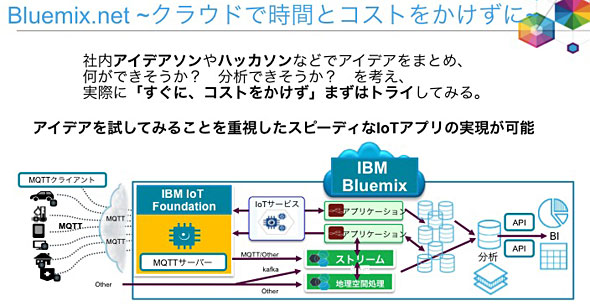

一つは、さまざまな機能をPaaSとして提供する、「IBM Bluemix」の一サービスであること。先を見通しにくく“何が当たるか分からない”今、着実に差別化を図るためには、スモールスタートでトライ&エラーを繰り返してサービス開発・改善に取り組む必要がある。その点、IoT Foundationはインフラなどに初期投資を行なわなくても、すぐにデータを送り、蓄積、分析することが可能だ。スモールスタートで始められるため、まずはデータをさまざまな角度で分析してビジネスアイデアを考えてみたり、一定の成果を出してから本格導入したりすることが柔軟に行える。

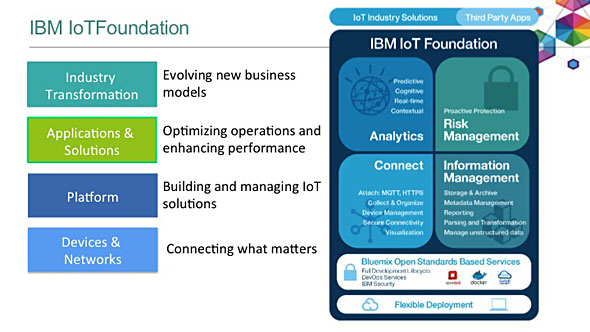

こうしたIoT Foundationは、以下の図1のように、「Industry Transformation」「Applications & Solutions」「Platform」「Devices & Networks」の4つの層で構成されている。

Devices & Networksは各種センサーやデバイスと接続し、MQTT(Message Queue Telemetry Transport)やHTTPSといったプロトコルを使って、Platformへセキュアにデータを送信。PlatformはIoT Foundationの管理基盤として、集めたデータを蓄積・活用するための、後述する4機能を集中管理する。

これら二層がIoTを行うインフラとなり、その上でデータの可視化・分析をサポートするApplications & Solutionsを提供する仕組みとしている。さらに、各業界に特化した観点で分析できるテンプレートやソリューションをそろえたIndustry Transformationも用意している。

ビジネスを認識・思考する「Cognitive」という分析アプローチ

IoT Foundationのもう一つの特徴は、Cognitive(認識・思考する)という概念を重視した、非常に高度な分析機能をビジョンとしていること。IoT Foundationは前述の仕組みを通じて、センサーやデバイスと接続する「Connect」、データの蓄積・管理を行う「Information Management」、リスク管理を行う「Risk Management」、分析機能を提供する「Analytics」の4機能を提供するが、このうちIBMが最も重視しているのが、このAnalyticsだという。

Analyticsに対して、IBMは「Predictive(予測解析)」「Cognitive(認識能力)」「Real-time(リアルタイム)」「Contextual(文脈)」の4つのキーワードを示している。単に「今あるデータをリアルタイムで分析して、何らかの傾向を導出する」のではなく、「今起こっていることが、どのような環境で、どのような経緯を経たものか、といった文脈を考慮した上で、リアルタイムに正しい分析結果を導出し、正しい予測をする」ためのPredictive、Real-time、Contextualといったキーワードは、これまでも複数のベンダーやプレーヤーが重視してきた。だが土屋氏は、「この中でも最も重要な考え方がCognitiveです」と解説する。

「例えば故障予測を行う際には、これまでは大量のデータを収集・蓄積し、その分析結果からモデルを作成して、新たなデータと比較していました。そうではない新たな仕組みとしてIBMが提唱するのが、ビジネスのあらゆる事象を認識し、思考するCognitiveなのです」

具体的には、モデルなどを分析者が作成するのではなく、収集した構造化データ、非構造化データの全データを生かし、具体的なアクションにつなげられる粒度の分析結果を自動的に導出する。例えば、前述のような「分析しても何を行えばよいのか分からない」といった課題に対して、アイデアを補完する知見を示す。

「一般に、企業は集めたデータの80%を占める非構造化データまでは活用できていないと言われています。Cognitiveは、そうした活用していないデータも含めて分析し、ビジネスでアクションを起こすためのアイデアを示す仕組みと捉えてください。これにはIBM Watson(ページ最下段の関連リンク参照)を利用していますが、IBMではWatson をAI(人工知能)とは呼んでいません。人間を模倣するものではなく、あくまで人間を支援し、意思決定をサポートするものなのです」

業種を問わず増えつつあるIoT Foundationの活用事例

こうしたIoT Foundationを使ったIoTの進め方として、IBMでは2つの提案を行っているという。

「1つ目は、IoT FoundationとBulumixを使って、すぐにIoTを開始し、トライ&エラーで自社のアイデアを具現化していく方法。2つ目は、どのように分析結果をアクションにつなければいいのか分からない場合に、Cognitiveで得られた知見を一つの可能性として示し、ビジネスに役立てていく方法です」

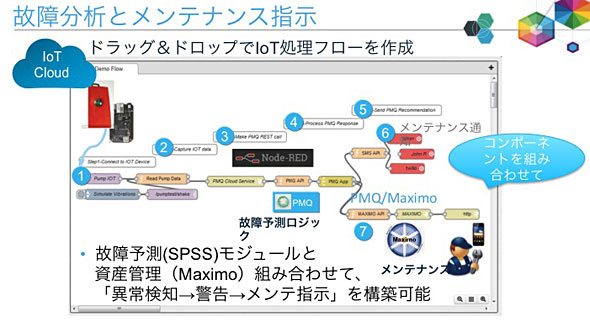

IoT Foundationの活用事例もさまざまなものがある。例えば製造業では、製造ラインから出てくるデータをIoT Foundationに送り、分析結果をライン機器の故障予測、事前交換などに活用している。建設業でも、重機に組み込まれたセンサーからのデータを分析して、エンジンや各種部品のメンテナンスなどに生かしている。車に積まれたセンサーからデータを分析・活用する「コネクティッド・カー」の分野においても、渋滞予測に活用したり、保険会社が運転状況を分析して保険の利率を変える、といった事例もあるという。

企業に限らず、ユニークな事例も多い。例えば、IoT FoundationとWatsonを組み合わせて、HEMS(Home Energy Management System)などのセンサーを利用し、高齢者の見守りサービスなどに活用している例もある。この他、高速ボートレースチームの「SilverHook Powerboats」は、IoT Foundationでセンサーからのデータを収集・分析し、エンジン出力や油圧系の異常などを検出してドライバーに伝えているという。

テニスの4大大会のスポンサーになっているIBMが、IoT Foundationを使って、試合中のデータをリアルタイムに収集・解析してサービスとして提供したことも有名だ。「SLAMTRACKER」というこのサービス(ページ最下段の関連リンク参照)では、視聴者がテレビを見ながらPCやスマートデバイスでさまざまなデータを見ることができる他、どちらの選手が勝つ可能性が高いかをリアルタイムに分析している。

「IoTというと分析が注目されがちですが、最終的にビジネスにどのようなアクションが起こせるかを考えることが最も重要です。弊社にはさまざまな先行事例があります。これらを参考にして、たとえ異なる業種であっても、自らのビジネスに置き換えると何ができるかを考え、アイデアを形にしてほしいですね。それをコストを掛けずにすぐ実現できる仕組みとして、弊社はIoT Foundationを用意し、Cognitiveによってアイデアの創出を支援しています」

またIBM Bluemixは、部品を組み合わせてやりたいことを実現するためのプラットフォーム。その部品の一部であるIoT FoundationやWatsonを核にして、データの収集・蓄積・分析・アクション・フィードバックといった一連のIoTサイクルをクラウド上で運用することも可能だ。この点もコスト、スピードが重視されるIoTにおいて大きなメリットと言えるだろう。

土屋氏は、以上のようにIoT Foundationの利点を俯瞰した上で、IoTを検討している全ての企業にメッセージを送る。

「少し前まで、クラウドを使うかどうかという議論がありましたが、今はクラウドをいつ使うかという状況になっています。IoTも、やるかどうかではなく、いつやるかという段階に入っていると言えるでしょう。IoTを実践しやすい環境は、すでに整っています。まずはIoT Foundationで、第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか」

おすすめホワイトペーパー

ビジネス拡大とイノベーションを加速させる「6つのIoTユースケース」とは?

IoTの技術的な概要は理解できているが、実際のビジネス現場でどのように生かされているかについては、いまひとつ不明確という声をよく聞く。インターネット経由で集積された情報を分析した後の具体的な活用事例を見てみよう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:日本アイ・ビー・エム株式会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2016年1月27日

関連ホワイトペーパー

IoTの技術的な概要は理解できているが、実際のビジネス現場でどのように生かされているかについては、いまひとつ不明確という声をよく聞く。インターネット経由で集積された情報を分析した後の具体的な活用事例を見てみよう。

日本アイ・ビー・エム株式会社 アナリティクス事業 テクニカル・リード 土屋敦氏

日本アイ・ビー・エム株式会社 アナリティクス事業 テクニカル・リード 土屋敦氏 図1 IBM IoT Foundationの構成図

図1 IBM IoT Foundationの構成図 図2 IoT Foundationの仕組み

図2 IoT Foundationの仕組み 図3 いつでも始められ、やめられるクラウドの利点を生かして、IoTをビジネスのアクションつなげる可能性に、まずはトライしてみることが大切

図3 いつでも始められ、やめられるクラウドの利点を生かして、IoTをビジネスのアクションつなげる可能性に、まずはトライしてみることが大切 図4 故障分析と予兆検知、事前のメンテナンスの実現例

図4 故障分析と予兆検知、事前のメンテナンスの実現例