いったい何重苦? 疲弊する運用管理現場が今求めるものは何か ワイドテックに聞いた:キーワードは「可視化」と「自動化」

運用管理の現場は人手不足の中、難易度が高く、複雑な運用管理業務を必死で支えている。人材確保の観点だけでなく維持コストの観点からも、運用管理業務の効率化や標準化、属人化排除を実現しなくてはならない。現場が抱える実情と、解決に必要なものは何かを探る。

企業システムは「現状維持」と「DX実現」で板挟み

企業システムの運用管理者への要求は年々厳しくなっている。システム規模が拡大し、仮想環境やマルチクラウドなどが混在して複雑さも増す一方で、事業部門は高いサービス品質や運用品質を求めているからだ。

運用管理者がやるべきことは増え続けているが、人材確保は厳しい。レガシーシステムを「匠の技」で支えてきた職人たちが高齢化などに伴い徐々に引退する一方、新規人材の獲得は難しく、追い打ちをかけるように「働き方改革」で労働時間の制限も厳しくなりつつある。

経済産業省は企業にデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進し、収益力や競争力を高めていくよう呼び掛けている。そこで大きなハードルとなるのが人材と予算だ。同省が「2025年の崖」に言及したDXレポートで指摘するように、IT関連予算の8割以上が既存システムの運用保守に充てられている。多くの企業がDXに取り組みたいと願いながらも、予算や人材も限られ、新しいことにはほとんど手が回らない状況だ。

企業システムの設計、構築、運用をコア業務とするワイドテック プロダクト事業部 セールスマネジャー 香取邦彦氏は「運用管理者は日々の運用管理に加え、『Windows Server 2008/2008 R2』の保守切れの対応に追われています。さらに、『Windows 7』から『Windows 10』への移行にも対応しなくてはなりません。現状維持とOSの更新対応で精いっぱいという状況で、日々の仕事をいかに効率化するかが喫緊の課題です」と話す。

香取氏は自動化ツールのベンダーであるNKIA社の調査結果を取り上げ、「システム運用作業で毎日または毎週、周期的に実行する作業が45%以上ある」と指摘する。運用管理者がいかにルーティンワークに追われているかが分かるだろう。だが、「手作業の効率化さえできればよい」とも限らない。同調査によると「障害原因の65%以上を占めるのがヒューマンエラー」とあるからだ。効率化しても、人間の手作業ではミスがあることを忘れてはならない。

運用管理に必要な機能をオールインワンで備えたPOLESTAR Automation

システム運用管理のコストや人材不足の課題解決に有効な製品がワイドテックの「POLESTAR Automation」だ。運用管理の効率化だけでなく、自動化でヒューマンエラーを排除する。

「必要な機能を盛り込んだオールインワン型の運用管理ツールです。ベストプラクティスとなるノウハウを盛り込んでおり、運用管理の効率化と高品質化を実現します」(香取氏)

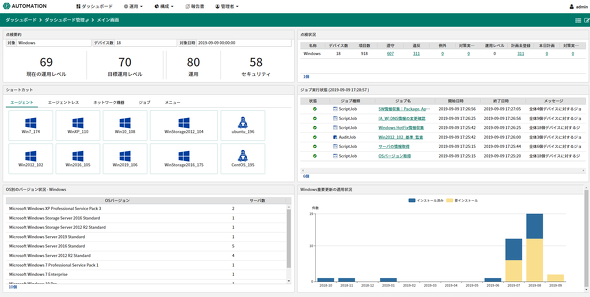

香取氏は主な技術的特徴として、「構成情報の可視化」「点検ポリシーのテンプレート化」「自動化ジョブの作成および登録」を挙げる。

構成情報の可視化

サーバやネットワーク機器から、OS、ファームウェア、ミドルウェア、アプリケーションなどの設定情報を収集し、データベース化する。収集した情報はPDFやMicrosoft Excelなどのレポートとして出力できる。運用担当者は、上司への報告書や、引き継ぎ時の資料作成に時間を奪われずに済む。

点検ポリシーのテンプレート化

サーバやネットワーク機器の点検項目がテンプレートにまとめられている。提供可能なテンプレートは約200種類あり、ベンダーが推奨するベストプラクティスが盛り込まれている。運用担当者が点検項目を一からまとめて点検する必要はなく、本製品を導入して適切な項目を選択するだけで高度な点検を実施できるようになる。自社環境に合わせた項目の追加も可能だ。

点検項目は、「ネットワークカードやCPUの温度、ファンが正常稼働しているか」などハードウェアに関するものから、「管理用パスワードが十分な長さや複雑さを持っているか」など脆弱性を含むセキュリティに関するものまで多様だ。点検ポリシーは運用管理の現場の知見から生まれたベストプラクティスを反映しているが、各社の運用で確認すべき項目をテンプレートとして追加すれば、日々の運用は点検結果で問題ないことを確認するだけで済む。

自動化ジョブの作成および登録

繰り返し実行する作業を「ジョブ」として作成し、自動実行できるように登録できる。運用管理者が夜間や休日にしていたルーティンワークを自動化できるため、効率的なのはもちろんのこと、手作業によるミスを減らせるのが大きなメリットだ。実行結果や返り値をレポートしてまとめる機能もある。

ジョブには大きく3つの種類がある。点検を実施するジョブ、スクリプト実行やファイル配布を実施するジョブ、監査用に構成情報などの差分を検出するジョブだ。ジョブ作成には専用のウィザードを用いる。製品にはあらかじめ標準的なジョブが約300種類ほどライブラリとして用意してある。

V3ではAPI連携などを強化

ワイドテックは3年ぶりとなるメジャーバージョンアップ版「POLESTAR Automation V3」(以下、V3)を発表した。構成情報管理、点検テンプレート、ジョブ実行の主要機能を強化するとともに、運用管理現場からの要望を取り入れた。ポイントとしては「API連携」「エージェントとエージェントレスの両方に対応」「ユーザーインタフェース(UI)のHTML5対応」がある。

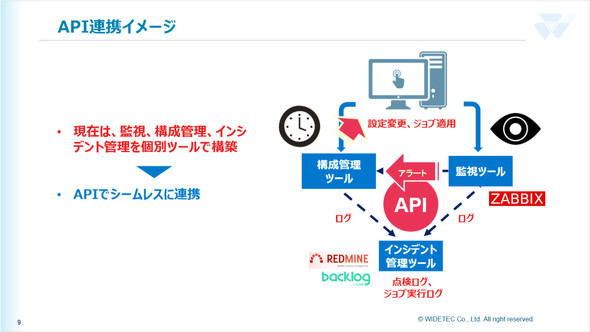

API連携

昨今、開発や運用などあらゆる場面で製品やサービスをAPIで連携させる動きが広まっている。V3も外部システムとシームレスに連動できるように、API連携機能を強化した。例えば監視ツールのアラートが発生したら、対処するジョブを実行したり、ITサービスマネジメントツールに構成情報を送付したりできる。

エージェントとエージェントレス

もともとPOLESTAR Automationはサーバにエージェントをインストールして利用する形態だが、V3ではエージェントを使わない「エージェントレス」での利用にも対応した。併用も可能で、対象のサーバごとにエージェントにするかエージェントレスにするかを決められる。

エージェントを使う場合は高度な機能を盛り込みやすく、独自の暗号化プロトコルで通信しているため、セキュリティの懸念が少ないというメリットがある。エージェントレスはSSHを用いるため、監視対象への導入作業が不要となり、システムに与える影響が少ないといったメリットがある。自社の運用ポリシーなどに応じてどちらかを選択できる。

UIのHTML5対応

POLESTAR Automationならではの特徴が、日常的な運用業務ならマウスひとつでこなせる、作り込まれたGUIだ。以前のバージョンではFlashを採用していたが、V3はUIをHTML5とReactで一新。機能や操作性を大きく変えることなく、利便性を飛躍的に向上させたという。ダッシュボードに表示する項目を、ウィジェットを用いて自由に配置できるようになり、拡張性も高まった。

POLESTAR Automation V3で運用管理現場の課題は解決できるのか

改めて香取氏にV3の特徴を尋ねると「エージェントとエージェントレスの両方を選べるようになったことが大きなポイントです。UIもかなり洗練されていますので、軽快な動作と利便性の高さには驚かれると思います」と胸を張る。

これまでは監視対象にエージェントを導入しなければならない場合、「運用台数が多いので導入作業が大変だ」「不必要なプログラムは端末に入れたくない」など、運用管理の現場からはエージェントレスを求める声が多かった。

しかし、近年ではエージェントレスで使うSSHを対象としたサイバー攻撃が急増していることもあり、「エージェントも選択肢の一つ」といった揺り戻しも起きている。

香取氏はセキュリティの懸念について次のように説明する。「SSHで使うポートをデフォルトの22番から変更せずにインターネットにつなげば、1時間程度で大量の攻撃にさらされるでしょう。ポート番号をデフォルトから変えるだけでかなり攻撃は減りますが、それでも攻撃されます。POLESTAR Automationのエージェントの場合、プログラムはバイナリですし、独自の暗号化プロトコルで通信しているため、セキュリティの懸念はかなり軽減できます」

多くの管理ツールはエージェントかエージェントレスか、どちらか1つしか選べない。V3はエージェントとエージェントレスの両方に対応し、併用もできる。管理対象に応じてエージェントの有無を選べるのは他にはないメリットといえるだろう。香取氏は「スモールスタートかつ、始めたい対象機器が大量にあるなら、エージェントレスが有利です。これまで使ったことがあるなど、エージェント導入に抵抗がなければエージェントの利用をお勧めします」と話す。

V3で運用管理の高度化と運用管理者の労力削減を実現

さて、ここで運用管理の現場が直面している課題について改めて考えてみよう。前述した通り、課題実現のためには現状維持のための「コスト」と「労力」を大きく減らす必要がある。現状は人手も時間も足りず、運用管理業務は優先度が高い作業しかできなかったり、作業そのものを諦めなければならなかったりする。例えばパッチ適用作業は事前調査や作業そのものに時間がかかるため、優先度の高い端末に絞ったり、致命的でなければ見送ったりすることもあるだろう。

しかし、V3のように作業をジョブとして自動実行できれば、妥協せずに作業できる。例えば、後回しにされがちな管理者パスワードの定期変更や人手が足りないため必要最低限の確認になっていた点検作業もしっかりと実施できる。

さらに監視ツールとV3をAPIで連携させ、アラートを受けて設定を変更したり、システムを再起動したりもできる。香取氏は「APIはパートナーと協力して強化していきます。運用管理以外の用途にも発展する可能性があります」と期待を示す。

現場の課題には「属人化」もある。運用管理は高度なスキルと経験を持つ職人のようなエンジニアに依存してしまいがちだ。そのようなエンジニアが会社にいるうちはいいが、定年や転職、病欠といった不測の事態は起こり得る。香取氏は「V3は点検のテンプレートに担当者のノウハウを記録できるため、属人化を極力排除できます。その人が現場を離れても、ジョブが残っていれば運用管理業務を継続できます。採用で特定のスキルを要求する必要がなくなり、人材を確保しやすくなるでしょう」とメリットを強調する。

ライセンスにも触れよう。V3はライセンス版とサブスクリプション版があり、管理ノード数単位で課金され、単価もこれまでの運用自動化ツールと比べ、手が届きやすく設定されている。これに加えて大規模なネットワークを運用する企業からの要望により、ネットワークエディションも提供することになった。ネットワーク機器の運用管理に特化し、さらに導入しやすい価格のライセンスとなる。

この背景として香取氏は「大企業になるとサーバ管理とネットワーク管理が別部署になっていることもあり、ネットワーク管理に最適化した製品が必要なためです」と説明する。例えば通信事業者であれば機器の台数は数千台規模になることもある。そのため、V3導入によってパッチやファームウェアの更新を自動化し、作業の効率化と正確性を高めているという。

「V3を使えば運用管理の高度化と運用管理者の労力削減を同時に実現できます。さらに属人化も排除できるため、業務継続性も高められます。運用管理者は安心してDXなど新しい取り組みに力を入れられるようになるでしょう。V3では仮想アプライアンス版の提供など、導入しやすさも追求しています。ぜひ展示会や評価版で新しくなったV3を体験してください」

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:株式会社ワイドテック

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2019年10月16日

ワイドテック プロダクト事業部 セールスマネジャー 香取邦彦氏

ワイドテック プロダクト事業部 セールスマネジャー 香取邦彦氏