日本テレネットが「事業ニーズの変化対応」と「IT基盤の刷新」を両立できたワケ:物理サーバ300台を15台に集約

将来を見据え、オンプレミス中心だったインフラ基盤をクラウドに移行しようとする企業は少なくない。日本テレネットもそんな企業の中の一つだ。しかし一度の移行で全ての基盤をクラウドに移すことは現実的ではない。同社が選んだ方法とは。

導入や拡張の容易さ、構成のシンプルさといったメリットから、効率的なIT投資と運用管理負荷軽減の特効薬として期待されているハイパーコンバージドインフラ(HCI)。そのHCIを使ってITインフラのTCO(総保有コスト)削減に向けたサポートを行っているのがデルだ。

デルは2019年9月26日、大阪市内の西日本支社において「中堅企業向け Dell Technologies ソリューション事例セミナー」を開催した。セミナーでは、VMwareのストレージ仮想化製品「VMware vSAN」(以下、vSAN)を用いたHCI「Dell EMC vSAN Ready Nodes」(以下、vSAN Ready Nodes)と関連サービスを採用した企業が、導入前の課題や導入後の感想を率直な言葉で語った。

京都府に本社を置く日本テレネットは、PC通信事業を主体として1985年に創業し、現在は「コミュニケーション&ソリューション・サービス」(CSS)と「ビジネス・プロセス・アウトソーシング」(BPO)を中核事業として展開する通信サービス企業だ。

CSS事業は、見込み客の発掘、受発注連絡、顧客のアフターフォローといった「企業と顧客とのコミュニケーションプロセス」を担う。BPO事業は、流通、コールセンターなどのカスタマーリレーション、バックオフィス業務といった各種のビジネスプロセスを受託で行うものだ。

日本テレネットのICT部企画チームに所属する川崎努氏は次のように話す。

「将来的なことを考えれば、システム基盤は全面的にクラウドへと移行すべきだと考えている。だが、一気に全ての物理サーバをなくし、クラウドへ移行できるかというとそれは現実的ではない。オンプレミスに残る物理サーバの数を減らしつつ、クラウド移行をスムーズに進められる環境を検討した結果、vSANをベースにしたデルのHCIを選んだ」

基盤刷新に関連する幾つもの背景

川崎氏によれば、今回の基盤刷新には幾つかの背景があったという。まず、CSSとBPOそれぞれの事業でニーズが変化しており、新システムへの要望が増えていた。CSS事業はこれまでのファックス送受信に代わる新規サービスへの移行、BPO事業ではコールセンターサービスのオムニチャネル対応といったものだ。

次にIT基盤そのものの課題もあった。顧客向けのサービスを維持する仕組みは持っていたが、大規模災害時に自社の業務を継続するための仕組み(事業継続計画:BCP)が構築できていなかった。その上、新規開発の対応でリソースを取られ、老朽化したサーバのリプレースや業務用PCの「Windows 10」移行などの作業が思うように進められずにいた。

受託案件が多く、必要な環境は多岐にわたる。その結果、物理サーバ、仮想サーバが乱立し、システム構成が複雑化していた。物理サーバ数は約300台に迫り、ICT部の7人では既に管理できる限界を超えていたという。さらにシステムごとに特定のエンジニアを配置していたため、属人的な状態が長く続いていた。

「慢性的な工数不足、そのためエンジニアの残業時間も増えており、ICT部による事業部門への貢献や全社的な課題への取り組みが不十分な状況だった」(川崎氏)

クラウドへの全面移行を視野にサーバをVMで集約

この状況を打破するため、将来的にはIT基盤をクラウドに移行するが、まずは増え過ぎた物理サーバを削減し、運用工数を削減することを目標に中期計画を立てた。そうすることで新規サービスの開発や顧客への提案にリソースを割き、より経営に貢献できるIT部門への変化を目指したという。

移行が完了するまで間、オンプレミスに残る物理サーバは、仮想マシン(VM)化をし、集約することにしたが、これには同社特有の事情もあったようだ。

「稼働中のサービスの多くがWindowsに強く依存しており、そのままクラウドに移行するとランニングコストが非常に高くなってしまう。Linuxベースでの再開発も考えたが、コストと時間が現実的ではなく、運用担当者の再教育も必要になる。そのため、まずはサーバの仮想化による集約を進める方針に決めた」(川崎氏)

方針を定めた後、仮想化基盤の選定に入った。さまざまな検討を行い、構成がシンプルで管理もしやすいHCIが最有力の選択肢となった。同社は最終的にvSAN Ready Nodesを選択したが、決め手は何だったのか。

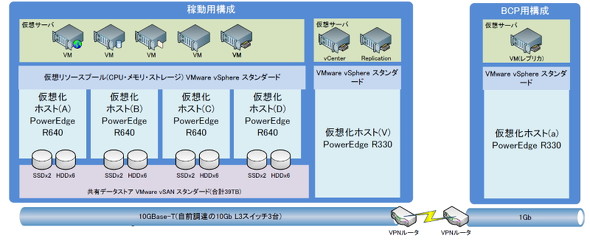

「これまでサーバ仮想化基盤『VMware vSphere』を使った構築や運用の経験がグループ会社にあり、ハイパーバイザー『VMware ESXi』(以下、ESXi)も多数導入していた。こうしたVMwareについての知見があったことが決め手だった。vSANノードであれば約300ある物理サーバを15台前後に集約できる見込みも立った。また、Standardライセンスの範囲でレプリケーション機能が利用でき、懸案の一つだったBCP対策にも活用できると判断した」(川崎氏)

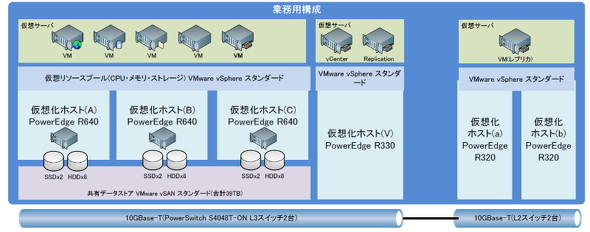

同社は、最初の段階として「新サービス」と「本社業務」用に2組のシステムを構築した。それぞれのシステムは3台のvSANノードによって構成され、今後3年以内に1つのシステムに統合していく計画だという。

この新たな基盤の構築では、デルをパートナーに選定した。川崎氏はその理由として「デルとVMwareとの密接な関係」「過去の採用実績から、エンジニアとの親和性が高い」「同スペック、同構成での比較で、他社よりも大幅にコストが安い」ことを挙げた。

vSANによるコスト削減と管理の効率化を実感

サービス用システムのストレージはコストを意識してHDDを選択した。ただ、現在はSSDの価格が低下しているため「もし今導入するなら、フルSSD構成を選択するだろう」と川崎氏は言う。フルSSDなら、3ノードのSSD間で冗長構成を実現できる「イレイジャーコーディング」機能などに活用できるためだ。

現在はHDDを使っているため、その機能は利用できないが、その代わりレプリケーション管理製品「VMware vSphere Replication」(以下、vSphere Replication)を使った「データセンター間でのVM同期テスト」を実施している。vSphere Replicationの同期は1VM当たり1分以内に完了しており、障害発生時の復旧に十分活用可能と感じているという。

本社業務用システムは、ネットワークスイッチに「Dell PowerSwitch S4048T-ON」を採用した。これは冗長構成を取ったvSANノードの片方に障害が起きた際の切り替え(フェイルオーバー)を数分で実施できるためだ。さらにデル独自の技術である「VLT(Virtual Link Trunking)」(※注)を利用すれば、システム無停止でメンテナンス作業できる点を評価し、採用を決めたという。

※注:スパニングツリー(ループを防止しながらネットワークを冗長化する機能)を利用せずにアクティブ/アクティブのネットワーク構成を実現する技術

導入効果と得られた知見

vSAN Ready Nodesを導入した効果は以下のようにまとめられる。

- 物理サーバの仮想化により、ダウンタイムを削減できた

- 仮想マシンを別の物理サーバに移行する機能「VMware vMotion」(以下、vMotion)を活用することでメンテナンス効率が上がった

- vSphere Replicationによる遠隔同期が可能になったことで、BCP対策にめどが付いた

- 本社業務用システムの老朽化したサーバ約30台のリプレースが不要になり、1000万円近くのコストを削減できた

実際にvSANを運用する中で、幾つかの知見も得られた。vSANは最低2ノード、一般的には3ノードからの導入が推奨されている。だが、川崎氏は運用の立場から「4ノード以上で構成した方が安心だ」と語る。これはESXiのソフトウェア更新時にvSANを1ノードずつ停止させる必要があるためだ。2ノードのみ稼働している状態で不具合が起きると復旧ができなくなる可能性が高く「更新作業は非常に心臓に悪かった」と川崎氏は言う。

川崎氏は続けて、管理ツール「VMware vRealize Operations」(以下、vRealize Operations)の導入を強く勧めるという。vRealize Operationsを利用すると、VMが使用しているストレージが、どのノードに配置されているかを容易に確認できるためだ。

「これがないと運用担当者が手作業で配置先を把握しなければならない。vSANには、特定のノードに負荷が集中しないようバランスを取る機能(オートリバランス)があるが、これを利用していると、手作業での状況把握はかなり大変な作業になる」(川崎氏)

システムの属人化も解消、クラウド移行の最適解を模索

vSAN Ready Nodesを導入したことで「クラウド移行を視野に入れたサーバ集約」を効率的に行うための環境を手に入れた日本テレネット。今後はシステムのさらなる統合やネットワーク仮想化製品「VMware NSX」(以下、NSX)を活用したネットワーク管理の簡素化などについても検討していきたいとしている。

「システムが属人化した理由の一つは、これまでスイッチやルーターのインタフェースがシステムごとに違っており、そのノウハウが属人化していたことが挙げられる。NSXでネットワーク仮想化を進めれば、統一されたUIから設定が可能で、ネットワークの専任担当者はほぼ不要になる」(川崎氏)

こうした取り組みを進めつつ、本丸である「システムの全面的なクラウド移行」に関しても、その時期や粒度をどうするかといった具体的な検討に入りつつあるという。

「VM単位か、コンテナ化か、アプリケーション再実装かといった、移行の道筋を検討する中で、Kubernetesのようなオーケストレーションの仕組みが、今後の当社のインフラを形作っていくための鍵になると考えるようになった。仮想化した各システムをクラウドに移行するために、今回構築したvSANベースのHCI環境と新たな技術の効果的な活用方法を探っていきたい」(川崎氏)

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:デル株式会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2020年1月7日

日本テレネットの川崎努氏

日本テレネットの川崎努氏