「基幹システムのクラウド化」が進まない理由はここにあった――Virtustreamが提供する解決策とは:なぜハイパースケーラーのクラウドではないのか

クラウドにはITインフラとしてのメリットがあるという理解が進む一方で、「基幹システムのクラウド化」については、思うように進んでいない企業が多いというのも現実だ。2019年10月23日に開催された「Dell Technologies Forum 2019 - Tokyo」では、基幹システム向けのマネージドクラウドサービスを展開する「Virtustream」の事業本部長である冨永健氏が、基幹システムのクラウド化が進まない理由と、Virtustreamが提案する解決策について紹介した。

企業情報インフラの構成要素として、「クラウド」の重要性が増していることに議論の余地はない。ITインフラを構成するハードウェアを「所有する」のではなく、サービスとして「利用する」ことで、企業はハードウェアのライフサイクルから脱却できる。

これまでITインフラの維持管理やリプレースに費やしていたリソースを、よりビジネス価値に貢献する取り組みへと再投入していくことが、デジタルトランスフォーメーション(DX)実現への必要条件にもなっている。

クラウドのメリットに対する理解がある程度まで進む一方で、「基幹システムのクラウド化」については、思うように進んでいない企業が多いというのも現実ではないだろうか。

Dell Technologiesでミッションクリティカルシステム向けのマネージドクラウドサービスを展開する「Virtustream」の事業本部長である冨永健氏が、多くの企業で基幹システムのクラウド化が進まない理由と、Virtustreamが提案する、解決策について紹介した。

DellがVMwareやPivotalを傘下に持ったEMCを買収したことで2016年に誕生した「Dell Technologies」には、現在大きく8つのビジネスユニット(ブランド)が存在する。PCなどのクライアントデバイスを提供する「Dell」、サーバやストレージ、ネットワークデバイスを提供する「Dell EMC」、仮想化プラットフォームを提供する「VMware」などだ。Dell Technologiesを通じて企業に必要とされるITソリューションを包括的に提供している。

「Virtustream」は、このポートフォリオの一員だ。それと同時に、Dell Technologiesの持つ技術や製品によるシステムを「ミッションクリティカル用途向けのマネージドクラウドサービス」として構成し、顧客向けに提供しているという点でユニークな立ち位置にある。

業務システムをパブリッククラウドに移行できない理由とは?

冨永氏は、近年、企業において、さまざまなタイプのクラウドやオンプレミスを並行利用する「マルチクラウド」化が進んでいることを指摘。「今後3年のうちに、98%の企業が社内で4つ以上のクラウドを並行利用することが見込まれる」といった調査結果に触れた。

このため、運用管理を含めた「マネージド」なクラウドサービスに対する市場の関心が高まっているとした。

他方で、あるITリサーチ会社はクラウド導入について警鐘を鳴らす。トップダウン型でクラウド導入を推進すると、トップが「コスト削減」の効果を過信して、運用管理に必要となる新たなスキルの導入に関するコストや、基幹システムのクラウド移行に求められる要件の適切な評価が行えないというのだ。

冨永氏は、こうした調査に触れつつ、企業が基幹システムのクラウド移行に二の足を踏む理由として次のような点も指摘した。

- パフォーマンスへの不安

- 新たなスキームでの運用監視が必要になることへの懸念

- 従量課金制による利用コストの不透明感

- データの保管場所やその保護に対する不安

- セキュリティレベルや監査対応への不安

- 業務システムに求められる可用性があるかどうかが分からない

「多くの企業がパブリッククラウドに関心を持ちながらも、業務システムを移行するまでに至らない背景には、こうした懸念があるのではないだろうか。Virtustreamは、これらの問題を解決するために設立された企業だ」(冨永氏)

業務システムの稼働に適したアーキテクチャとは? SoR向けが必要

近年、企業が利用するITシステムを、目的によって「SoE(Systems of Engagement)」「SoR(Systems of Record)」といった呼び方で分類することがある。

SoEは、主に企業と顧客との接点を構成するシステムを指す。常に改善が続くことから、システムそのもののライフサイクルも1〜2年ほどと短く、継続的に入れ替わっていく。その一方で、SoRはビジネスの根幹に関わる、いわゆる「基幹系」と呼ばれるシステムを指す。ライフサイクルは平均で7年以上と長く、より高い可用性や堅牢性、セキュリティが求められる。

冨永氏は「システムの目的によって、求められる要件や、適したアーキテクチャも変わってくる。Virtustreamは、SoR向けに必要な要素を備える」と述べる。その例の一つとして、Virtustreamのクラウドサービス基盤が、Dell EMCのハードウェアやVMwareの仮想化技術をベースに構築されていることを挙げた。

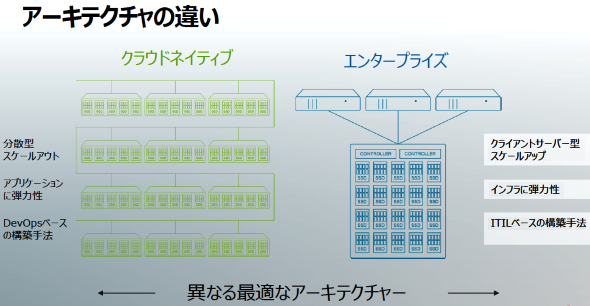

一般に「ハイパースケーラー」と呼ばれるベンダーが提供している主要なパブリッククラウドは、独自のテクノロジーを用いてグローバル規模での分散型、スケールアウト型のアーキテクチャを形作っている。これに対し、Virtustreamでは、エンタープライズ企業がこれまでシステム仮想化やプライベートクラウド構築に用いてきたハードや技術を活用。従来の企業内システムにより近いアーキテクチャを持つという。

「アプリケーションの作り方によって、適したシステムアーキテクチャは異なる。エンタープライズの基幹業務システムで使われているアプリケーションの多くは、現在でも、いわゆるクラウドネイティブなアーキテクチャでのスケールアウトなどに十分に対応できていない。Virtustreamは、設立当初から業務アプリケーションの動作に適したアーキテクチャと要件を意図して作られている」(冨永氏)

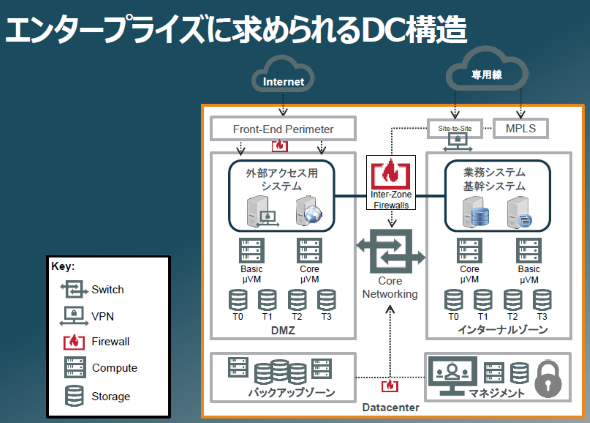

冨永氏は、Virtustreamのデータセンター構造を示しつつ、それが従来のエンタープライズにおけるデータセンターの標準的な構造と相似している点を強調した。ハイパースケーラーによるクラウドでは、こうした構成でインフラを利用したい場合、ユーザー自身で設計や設定を手掛けなければならない。Virtustreamでは、不要であるため、これが移行に当たっての第一のメリットになるという。

エンタープライズシステムに必須となるDR(ディザスタリカバリー、災害復旧)対策や可用性についても、Virtustreamでは考慮されている。例えばDR構成をサービスの一部として提供しており、ユーザー側では特定のサーバ(VM)について、DR対象にするかどうかを決定するだけでよい。

VMをDR対象にする作業はVirtustream側で行います。DR対象はVM1台単位、1カ月単位でフレキシブルに契約できる。なお、RPO(Recovery Point Objective)については15分、RTO(Recovery Time Objective)については2時間で提供しており、年に1度、顧客とともに「DRテスト」も実施するという。

SLA(Service Level Agreement)としては、IaaS(Infrastructure as a Service)で最大99.999%、その上で稼働するOSやDB、SAP Basisアプリケーションについては最大99.9%を保証しており、IaaS上においてはVM単位でサービスレベルを選択できる。例えば、開発環境と本番環境とで異なるサービスレベルを選択するといったこともできる。SLAもDR同様、VM1台単位、1カ月単位で契約を変更可能だ。

「課金」についても、基幹システムでの利用に適したユニークな方式を採用している。

ユーザーが利用している「全てのVM」が単位時間当たりに使っているリソースを5分ごとに計測し、その利用量に対して課金するというものだ。Virtustreamでは、この課金システムを実現するに当たって「μ(マイクロ)VM」と呼ばれる独自の単位を設定した。「1μVM」は、200MHzのCPUと768MBメモリ、40IOPS(Input/Output Per Second)、2Mbpsのネットワーク帯域幅をパッケージングしたものに当たるという。一般的なクラウドで採用されている、個々のVMの性能に応じた従量課金と比べ、より柔軟でシンプルなリソースとコストのプランニングが可能になるという。

「μVMによる課金体系にしたことで、コストを節約するため小まめにインスタンスを落としたり、集中的にリソースを利用するバッチ処理などのためにリソースを確保したりするという手間は不要になる」(冨永氏)

「マネージドクラウドサービス」でOSやDBの運用管理も可能

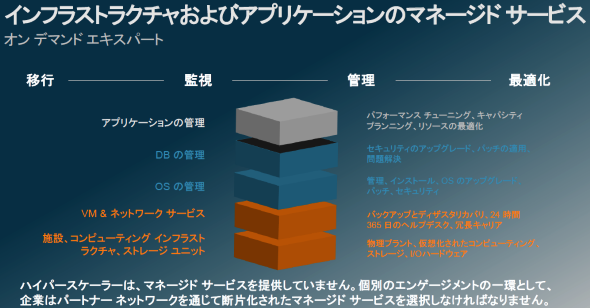

Virtustreamは「マネージドクラウドサービス」を掲げている。これは、セキュリティや可用性を維持するための運用管理について、インフラ部分だけではなく、その上で動く個々のVMに関してもサービスとして提供できることを意味している。こうしたことが可能な背景にも「業務システム向けのクラウド」としてデザインされたアーキテクチャの独自性が寄与している。

「エンタープライズのデータセンターに求められるアーキテクチャや要件は、多くの企業でほぼ共通している。にもかかわらず、一般的なクラウドでは、各ユーザーが個別に運用を行わなければならない部分が残っており、ここに効率化の余地がある」と冨永氏は語る。

「Virtustreamでは、多くの企業が求めるマネージドを『最大公約数』的にデザインしている。提供側としては、顧客ごとに個別の設計や設定、運用を行わないため、自動化が容易であり、一定品質の運用サービスを低コストで提供できる。ユーザー側では、セキュリティや可用性に関する責任の所在がクラウドサービス側にあることを明確にでき、膨大な投資を行わず、グローバル企業のベストプラクティスをすぐに利用できるというメリットがある」(冨永氏)

Virtustreamでは、IaaS部分と合わせて、OSやデータベース、アプリケーションプラットフォームといった上位のレイヤーに関してもVM単位で運用を請け負う。特にSAPに関しては、設立時に出資を受けていた関係から、アプリケーションポートフォリオ全体に関するナレッジが豊富で、計画や移行、運用管理サービスを総合的に提供できる態勢を整えているという。「グローバルで3000近いSAPインスタンスの構築と運用実績をもっている」(冨永氏)といい、実績も豊富だ。

用途に合わせたクラウド選択がコスト対効果を最大化する

企業がクラウドを活用するに当たって用途や要件、アプリケーションの特性に適したサービスを選択することが、スムーズな移行と適正な運用コストを実現するのに有効な方策である、というのがVirtustreamの主張だ。

「基幹業務システムを、一般的なハイパースケーラーのクラウドで動かそうとすれば、構築や設定に多くの企業が関わることになり、組み合わせが複雑となって運用にも多大な手間が掛かる。その点、Virtustreamは、旧来から使われてきた基幹業務アプリケーションに必要な要素を、エンドツーエンドで持っており、コスト面でも有利だ」(冨永氏)

これは、どちらのクラウドが「良い」「悪い」という問題ではなく、「適材適所」を意識すべきではないかという提案である。

「DXの必要性が叫ばれる中、多くの企業でIT予算の8割が、既存システムの維持に使われ続けているという現実がある。クラウドの活用で、そのコストを下げ、余剰の予算をDXに投資したいという思いはどの企業も持っているはず。その際、全てをハイパースケーラーのクラウドに預けようとするのではなく、用途やニーズに応じて、最もコスト対効果を高められるクラウドサービスを選択していく視点が必要なのではないか」(冨永氏)

こうした視点でクラウドを選択する企業が増えれば、企業システムの「マルチクラウド化」はさらに進行していく。冨永氏は、こうした流れが「マネージドクラウドサービス」の重要性を高めているとして、Virtustreamにおいても、そのニーズに応えるため、サービスを拡充していくと語ってセッションを締めくくった。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:Virtustream

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2019年12月24日

Virtustream事業本部長 冨永健氏

Virtustream事業本部長 冨永健氏