コロナ禍でもリモートでも、生徒への熱い思いを最大限に具現化するベネッセの内製:生徒の「よく生きる」を支援し、自らも「よく生きる」

ベンダーロックイン状態だったアプリの開発体制を2年で内製化に導いたのは、思いに共感して中途入社した1人のエンジニアだった。

学力を高めるだけでなく、学ぶことの楽しさを知ってもらい、人として成長することを支援したい――そんな思いを込めて、紙とタブレット端末を組み合わせたハイブリッド環境で通信教育サービスを展開している「ベネッセ」。日々改善にいそしんでいる同社に折あしく降りかかってきたのが、コロナ禍だ。学校は感染拡大防止のための休校が続き、カリキュラムや試験日程にも大きな変更が生じた。

だがそんな中、進研ゼミ中学講座(中ゼミ)は、以前から進めてきたWebアプリケーションの内製化が功を奏し、誰もが予想もしなかったニューノーマル時代に迅速に対応し、改善を進めていた。

スケジュールや予算の枠を超えられないアプリ外注の限界

ベネッセは、小学生から高校生まで幅広い層に通信教育を提供している。中でも中ゼミは、「感受性が非常に強く、人として自立し始める難しい時期の生徒を見守り、学力的な成長だけでなく心の成長も支援したい」と、コンテンツはもちろん、学ぶ環境の改善にも取り組んできた。

進研ゼミといえば、紙にびっしり添削してくれる「赤ペン先生」のイメージがあるかもしれないが、実はデジタル教育の歴史も古い。2008年からWeb教材を活用した「プラスアイ」を開始した他、初めはiPadで、さらにここ数年はオリジナルのタブレット端末「チャレンジパッド」を用いて教材を配信し、紙とデジタル、それぞれの良さを組み合わせた学習スタイルを提供している。

デジタル教材には、問題にチャレンジしてその場で正誤を判定し、目標に合わせて再度取り組める、新たな課題を提案するのが容易、といったメリットがある。一方で、ぱっと見て進捗(しんちょく)状況を把握するのが困難といった課題もある。それには、「ここまで学習が進みました」という学習履歴を保護者に通知するサービスを追加するなど、継続的な改善を進めてきた。

ただ以前は、学習用Webアプリケーションの開発は複数の外部のベンダーに委託しており、ベネッセではそこに幾つかの課題を感じていたという。

中ゼミの事業を担当する佐藤純司さんは、「基本的にはウオーターフォール方式で設計や要件定義を行い、『この期限までに、こういうアプリを作ります』という請負契約に沿って開発するため、新たに『生徒のことを考えたら、ここをこのように変えたい』というアイデアが生まれても、互いのスケジュールと予算という約束事の中では実現しにくい面がありました」と振り返る。特に、プロジェクトの後半にどうしてもやりたいけれど「重たい」要件が出てきたときには、どこかで妥協せざるを得なかったという。

そこでベネッセは、より良い学びを届けるという目的に向けて外注の課題を解決するため、2019年度から徐々に開発体制を自社に巻き取り、内製化を進めてきた。デジタル開発本部 現・システムエンジニアリング部部長の山崎能史さんがプロジェクトマネジャーとなって、東京と岡山の2拠点を中心に開発チームを発足。中途採用でデジタル開発本部に加わった伊藤嘉章さんがプロジェクトマネジャーとなり、事業部側と密に話し合いながら内製の取り組みを推進。既存アプリの機能を整理した上で2019年度中にホーム画面の開発を内製に移行し、早くも2020年度には新たな要件を盛り込みつつアプリ全体の内製化を完了した。

内製化がもたらしたコスト以上の効果、スピード感ある改善を実現

この結果、コスト面でも大きな効果があったが、それ以上の成果もあった。

事業部と開発チームがコミュニケーションや会話を密に取るようになり、「中学生の成長を支援する」という大きな目的を共有した結果、生徒の視点に立ったさまざまな改善をより頻繁に実施できるようになったのだ。

「外注は『最初に決めた要件に従ってきっちり作ってもらう』という構造になり、プロジェクトの途中でより良い姿を追求しての仕様変更が難しいところがあります。それが、内製化により、例えばシステムテストの中で『ここはこういうふうに変えた方が分かりやすいんじゃないか』といった提案が開発チームから上がってくるようになりました。事業部の企画だけでは足りないところをデジタル開発の視点で補い、具現化するのを手助けしてもらっています」(佐藤さん)

事業部の平井果(はるか)さんは、伊藤さんと「今度こんなことをやりたいんだけれど……」「それって、この機能で代用できない?」といった、雑談のようなブレインストーミング的会話をひんぱんに交わしているという。そんな会話が前段にあった上で、要件定義を固め、設計に落とし込んでいる。

「外注の場合は、実際に開発に携わっている方々とお話しする機会はほとんどありませんでしたが、内製化したことで開発チームに相談しやすくなりました。社内ですからユーザー調査の結果も共有しやすくなって、『どこに課題を感じているか』『この企画意図は何なのか』といった事業部の意識に近いところでサービスにかかわってもらえるようになり、アプリの質の向上につながっていると思います」(平井さん)

伊藤さんも「請負側では言われたままを形にせざるを得ず、提案できる範囲もある程度制限されがちですが、それがないのが事業会社の中で働く利点の1つです」と話す。

内製化が功を奏した一例が、新型コロナ感染症対策で事前の計画と大幅なずれが生じた教育カリキュラムへの対応だ。学校の授業も、さらには定期テストのタイミングも、想定していたスケジュールとは大幅に変わる中、生徒をフォローするためのオンライン講義を開催したり、自宅での学習のモチベーションを上げていくためにコミュニケーションのタイミングを改善したり――といった具合に、さまざまな手を打っていった。「ここまで素早く対応できたのも、内製化ならではの強みではないか」と平井さんと伊藤さんは口をそろえる。

中ゼミはさらに、アプリがどのように使われているかを分析し、改善案を検討する「PDS会」を毎週開催し、期中にさまざまな改善を実施している。年に1回大きなアプリをリリースして終わりではなく、小さなウオーターフォールを短期間で回し、スピード感を持って改善できているのも、内製化あってのことと言えそうだ。

さらに、「外部の会社とは、場合によっては1年でお付き合いが終わることもあり、今年の担当者が来年も続けてくれるかどうか分かりません。これに対し、経験を積み重ねることで内部にノウハウがたまってくることも内製化のポイントです。1年以上の長い単位で互いに思いを共有できるようになってきていると思います」と佐藤さんは述べた。

中途入社から即プロジェクトマネジャーとして内製化をけん引

この内製化プロジェクトを率いた伊藤さんは、2018年、中途入社でベネッセに加わった。以前はシステムインテグレーターでコールセンター系のシステム開発などに携わっていた経歴を持つが、事業会社目線でこれまでとはちょっと違う分野にチャレンジしたいと考えていたところにベネッセに出会った。

「独自のタブレットを使ってコンテンツを提供するなど、いろいろなチャレンジをしていて面白そうだなと思ったことが、入社理由の1つです。また、ベネッセには教育に対する熱い思いを抱いている人がたくさんいます。『その思いをいろいろ調整しながら実現する仕事は大変だが、それだけにやりがいがある』と面接時に現在の上司から聞き、技術者としてひと回りもふた回りも成長できる環境だなと思って入社を決めました」(伊藤さん)

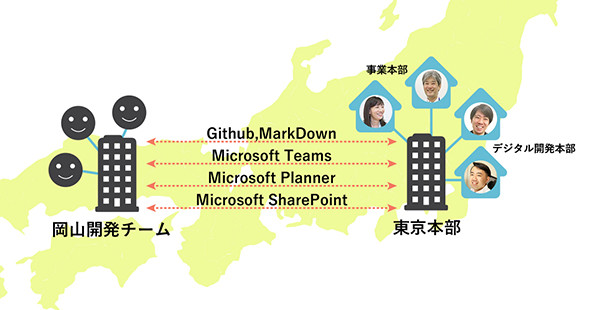

伊藤さんが入社した当時、社内にアプリ内製化の方針はあったが、「まだ数年はかかるだろう」というのが率直な見立てだったそうだ。それを伊藤さんは上司の山崎さんとともに、「今あるアプリがどのように作られているかをソースコードから読み解くのに長(た)けたエンジニア」と「その構造を設計書に落とし込むことに長けたエンジニア」という2タイプの人材を西日本全体から広く集め、東京と岡山の2つの拠点でチームを構成することで実現に取り組んだ。

まず、2018年度は外部ベンダー領域のネイティブアプリを内製化してリリース、続いて2019年度は、ソースコードを読み解きながら内製チームで一通り作成。この「ベース開発」で作成したアプリが問題なく動くことを確認した上で、新たな改善内容を盛り込んだ最新版を内製し、2020年度にリリースした。実質的にわずか2年で内製化に成功したわけだ。

プロジェクトが成功裏に進んだ要因は、Microsoft Plannerを活用したタスクの可視化、ベネッセ版コーディング規約の策定をはじめとする実務面での工夫に加え、伊藤さん自身のリーダーシップも大きな要素と言えるだろう。

何より「ベネッセには他人行儀や人ごとではなく、お互い遠慮なく言い合える環境があるため、事業部側の思いもダイレクトに伝わってきます。だからこそエンジニアとしてそれを実現したい、質のいいものを作りたいと思いますし、プロとして『こうした動線も考慮に入れないとだめですよ』と率直に言い合えます」と伊藤さんは述べる。

こうした環境の中で伊藤さんは、事業部と相対するプロジェクトマネジャーとして、事業部側の「熱量」をいかに薄めずに開発者に伝えるかに腐心してきたそうだ。

「『生徒たちにこういう成長をしてほしいからこうしたい』という事業部の思いは定量化できるものではなく、設計書レベルに落とすことはできません。しかし、ただ『こういう依頼があったからやって』と言って終わるのではなく、なぜこれをやりたいのかという背景を読み取って伝えるようにしています」(伊藤さん)

中ゼミの開発チームは新型コロナウイルス対策としてテレワークが広がる前から、東京と岡山、2つの拠点をベースに、Microsoft TeamsやPlanner、Microsoft SharePointといったツールを駆使し、コミュニケーションを取りながら開発を進めてきた。毎日の朝会、夕会をオンラインで実施してタスクの進捗状況を可視化することで、スムーズに業務を進めている。ただ、「相手のリアクションが分からなくて戸惑ったり、ちょっとした雑談がしにくかったりといった事柄もあり、それはこれからの課題です」と伊藤さんは述べている。

周囲から学びつつエンジニアとしての成長につながる環境

「ベネッセへの中途入社を決めたのは、上の子が小学校に入学した後のタイミングでした。この先どう育てていけばいいかを考えながらいろいろな教育情報サイトを見ていて、教育は奥深いなと感じました。そして自分も学びたい、と。ベネッセはシステム屋として自分が成長できる環境だと思いました」と伊藤さんは、入社時を振り返る。

その伊藤さんの後任として現在プロジェクトマネジャーを務めているのが、2019年に入社したばかりの石井隆太さんだ。「ただコミュニケーションに長けていて話しやすいだけでなく、自分の中に一本芯が通っていて、それを周囲に広められる伊藤さんの動き方に、非常にインパクトを受けました。転職してこうした出会いがあったのは貴重なことだと思います」と、先輩たちのフォローを得ながらチャレンジ中だ。

「私も以前はベンダー側で開発をしていましたが、お客さまである中学生の反応を直接見ながら開発できるのは、事業会社の面白さだなと感じています」と石井さん。これから先の5年、10年と「お客さまへの思い」を成長させ、より良いサービスを作っていきたいという。

伊藤さんも「本当にお客さまに役立つものを作っているんだという実感は、事業会社の方が持ちやすいと思います。毎週の振り返りを通じて、会員の動きや実際に点数が上がったといった声のフィードバックを受けると、やはり『うれしいな』と思います」と話す。成績だけではなく「学ぶって楽しいってことを感じてほしい!」が、伊藤さんの中学生への熱い思いだ。

ベネッセという言葉は、ラテン語の「よく生きる」から生み出されている。エンジニアとしてよく生き、そのサービスを通じて生徒一人一人がよく生きていけるように日々改善を続けているベネッセ。今回紹介した内製化はその挑戦の1つだが、社内ではさまざまな開発手法にトライしながらエンジニアたちが日々奮闘している。

生徒への強い思いや熱量を原動力に、ベネッセは今後もチャレンジを続けていくだろう。

ベネッセコーポレーション

ベネッセコーポレーションでは、「進研ゼミ」のデジタルサービス開発をはじめ、デジタル人財を積極採用中です

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:株式会社ベネッセコーポレーション

アイティメディア営業企画/制作:@IT自分戦略研究所 編集部/掲載内容有効期限:2020年11月13日

中学ゼミ チャレンジパッド

中学ゼミ チャレンジパッド ベネッセコーポレーション 中学生事業本部 佐藤純司さん

ベネッセコーポレーション 中学生事業本部 佐藤純司さん ベネッセコーポレーション 中学生事業本部 平井果(はるか)さん

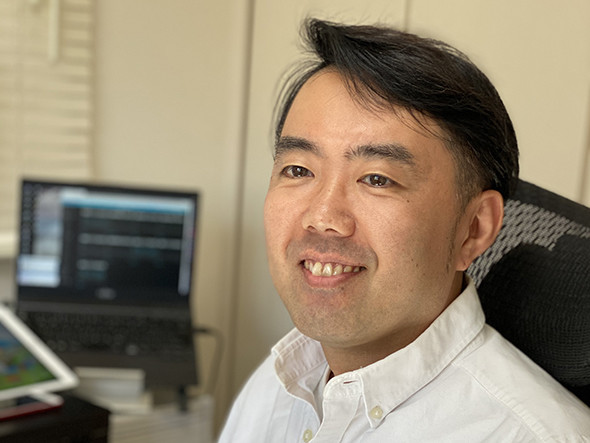

ベネッセコーポレーション 中学生事業本部 平井果(はるか)さん ベネッセコーポレーション デジタル開発本部 伊藤嘉章さん

ベネッセコーポレーション デジタル開発本部 伊藤嘉章さん 中ゼミの開発チーム。東京本部は90%がリモートワークだ

中ゼミの開発チーム。東京本部は90%がリモートワークだ ベネッセコーポレーション デジタル開発本部 石井隆太さん

ベネッセコーポレーション デジタル開発本部 石井隆太さん