事業部門を巻き込んだシステム開発を実現する「ローコード開発ツール」とは:開発の属人化、ブラックボックス化も解決

企業が自社戦略実現のためにデジタルトランスフォーメーション(DX)を進める際、システム開発の内製化が課題になる場合が少なくない。事業部門と情報システム部門間で思い描くビジョンを一致させた上でシステム化、継続した業務プロセスの見直しを行うべきだ。しかし、認識を合わせる手段が乏しく、見直しの活動を継続できないことも少なくない。結局レガシー文化を引きずったまま、ブラックボックス化が進む恐れがある。ローコード開発ツールを利用すれば、事業部門と情報システム部門間の共通認識を深め、互いに役割分担したシステム開発が可能になり、開発工数の削減と継続した業務プロセス改善体制を実現できるという。

内製開発したくても自社の情シスの手が回らない

これまで日本企業における業務システム開発では、システムの企画はユーザー企業自身が行い、設計フェーズ以降をSIerに委託することが一般的だった。しかしここに来て、業務システムをユーザー企業自身が開発する「内製化」へと方針転換する企業が少しずつ増えている。

その背景には、デジタル技術の積極活用で企業のビジネスモデルや経営スタイルを抜本的に変革するデジタルトランスフォーメーション(DX)の潮流がある。

経済産業省が2020年末に公開した「DXレポート2(中間取りまとめ)」によれば、2020年10月時点での調査でDX推進指標の自己診断結果を回答した企業約500社のうち、95%がDXに未着手、または散発的な実施にとどまっていた。それでもコロナ禍を契機として変革を推進する企業は健闘している。

大半の企業が経営の迅速化に役立つDXに取り組めていない理由について、キヤノンITソリューションズ デジタルイノベーション事業推進本部ソリューション推進部 部長の高橋嘉文氏は次のような見解を述べる。

「かつてのメインフレーム時代は特定のハードウェアやOS、プログラミング言語だけに通じていればよかったのですが、オープン技術が主流の今日では実にさまざまなデバイスやOS、ミドルウェア、言語をカバーする必要があり、かつそれぞれが短いスパンでバージョンアップしていきます。加えて近年ではこれにクラウドが加わり、多種多様なテクノロジーの進化に付いていくだけで精いっぱいで、とてもDX推進に向けた内製開発にまで手が回らないというのが多くの企業の本音ではないでしょうか」

ビジネスを取り巻く環境変化のスピードが年々増す一方で、速やかに追随できる柔軟性がITにも求められるようになっている。ビジネスを遂行する事業部門は、最新のITをタイムリーに活用してビジネスを最大化させたいと常に願っている。しかし、自社の情報システム部門は既存システムの管理や運用で手いっぱいとなっており、多くの日本企業では事業部門が求める新規システム開発のスピード感ある対応は難しいのが現状だ。

そうなると、おのずと情報システム部門に頼らず事業部門が自らの判断でクラウドサービスを導入したり、システム構築に乗り出したりするようになる。これによってIT活用が進む効果も期待できる一方で、ITガバナンスの観点からは課題も多い。

「情報システム部門の目が届かないところで自由にシステム導入が行われると、企業全体での最適化の取り組みが阻害されるだけでなくIT統制上にも問題が起きます。かつてのEUC(End User Computing)がそうだったように、部分最適のシステムがどんどん増加し、メンテナンス性やセキュリティに対するリスクが高まります」(高橋氏)

事業部門が単独でプロトタイプを開発できる「WebPerformer V2.5」

こうした課題を解決しつつ、企業の内製開発を強力に推進するための手段として昨今注目を集めているのが、「ローコード開発ツール」と呼ばれる製品群だ。従来のプログラム開発は開発者によるコード記述が中心だったことに対して、これらのツールを使うとプログラミング作業をほとんど行うことなく、GUIツール上の簡単な操作だけで業務プログラムを迅速に開発できるというものだ。

従来のプログラム開発手法に比べてはるかに短期間で開発でき、高度なプログラミング知識やスキルを必要としないため、自社開発のためのリソースをなかなか確保できない情報システム部門が内製開発を進める上で有効なソリューションになるのではないかと期待を集めている。

実はこの種の開発ツールの歴史は比較的長い。例えばキヤノンITソリューションズが開発、提供するローコード開発ツール製品「WebPerformer」は、2005年に初代バージョンがリリースされて以来、15年以上にわたってバージョンアップを重ねながら1200社以上の企業で活用されている。

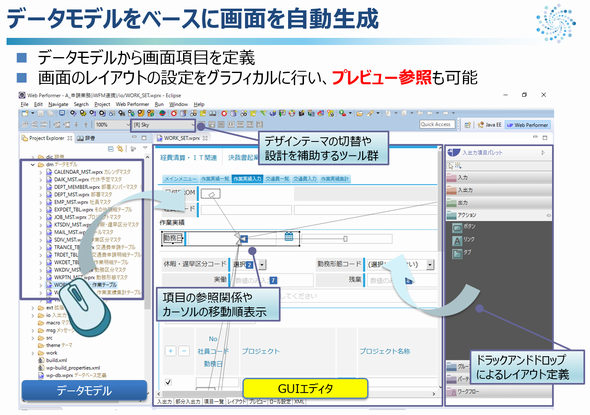

同製品の最大の特徴は、プログラミングのスキルが不要で、データベースのスキーマ情報を基に画面や業務ロジックを自動生成してくれるという点にある。

具体的にはデータベースのスキーマ情報を「データモデル」というオブジェクトとしてツールのリポジトリに取り込み、これをエディタ上にドラッグ&ドロップするだけで、画面や業務ロジックの開発を進めることができる。この開発生産性の高さと開発の簡易さが、これまでユーザー企業に評価されてきた理由だ。

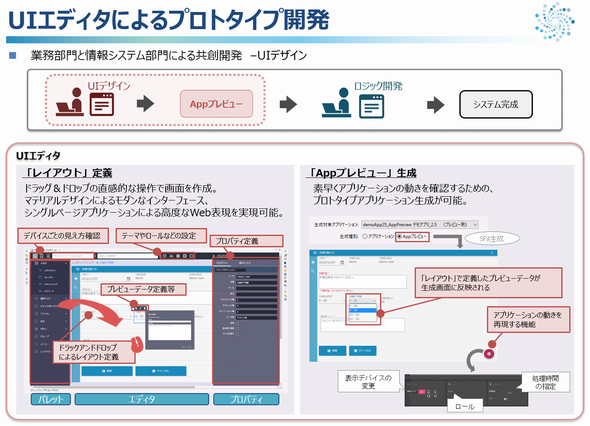

2021年1月にリリースした最新バージョンの「WebPerformer V2.5」では、データベースを基に開発する手法だけでなく、画面のUIをデータベースと切り離して単独で開発できる「UIエディタ」という機能が新たに加わった。

この新機能によって、開発スキルを持たない事業部門のユーザーでも、「UIエディタ」上で画面部品を定義するだけでアプリケーションのプロトタイプを容易に開発できるようになるという。

「まずは事業部門でUIエディタを使ってプロトタイプを作成し、その後、情報システム部門に引き継いでロジックを開発するような、事業部門と情報システム部門による『共創型開発』が可能になります。事業部門が自分たちのニーズを自らプロトタイプに反映させることができるため、両部門間での仕様のすり合わせが最小限で済み、かつ開発の手戻りも少なくなるため、コミュニケーションの時間や開発工数の削減も期待できます。さらには、ローコード開発ツール内で開発プログラムの設計情報を一元管理できるため、情報システム部門によるIT統制も強化できます」(高橋氏)

複雑な業務要件を持つアプリケーションの中にワークフロー機能を容易に実装できる

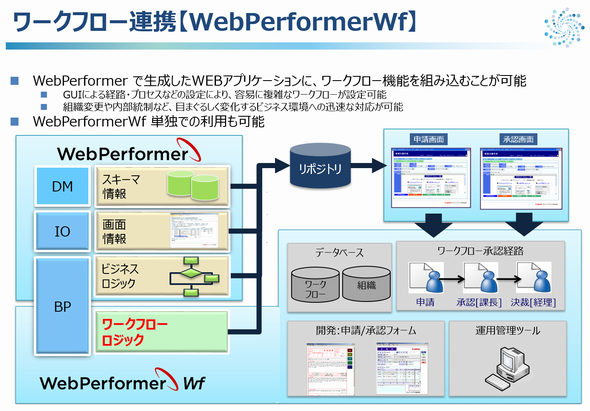

さらに「WebPerformerWf」オプションを使うことで、WebPerformerで開発するアプリケーションにワークフロー機能を組み込むことができる。

この機能を活用して、ワークフロー業務のシステム開発に取り組み、業務改革を成し遂げた企業の実例がある。

例えば家具、産業用機器を扱うある大手メーカーは、WebPerformerとWebPerformerWfを組み合わせてワークフローを開発した。起案部門や稟議(りんぎ)の種類、条件によって承認経路がさまざまに変化し、非常に複雑なプロセスとなっていた承認稟議の業務フローを電子化した。ペーパーレス化に加え、承認者がオフィスにいなくてもスマートフォンを通じていつどこにいても承認作業が可能になり、決裁に要する時間を約半分にまで短縮できたという。

「経費精算業務や申請承認業務などに特化したワークフロー製品は数多く存在しますが、WebPerformerWfは複雑な要件を持つ業務アプリケーションの中にワークフロー機能を組み込むことで、より多くの業務自動化と省力化を可能にします。このように業務プロセス自動化までカバーできるローコード開発ツールであることが、WebPerformerの特長の一つです」(高橋氏)

クラウドサービスにも対応

さらに同社はWebPerformerの開発環境と、開発したプログラムの実行環境をクラウドサービスとして提供する「WebPerformer Cloud」も提供している。

このサービスを使うと、開発者はPCとWebブラウザ、インターネット接続環境さえあれば、いつどこにいてもWebPerformerの開発環境にアクセスし、開発作業やテスト、さらには本番システムの実行まで進めることができる。コロナ禍において開発者が在宅勤務を余儀なくされている企業でも、このサービスを活用することでリモート開発をスムーズに進めることができるだろう。

また、WebPerformerは開発したプログラムの設計書を生成・出力する機能や、テストケースを定義して、テスト実行を支援する機能も備えている。

「限られた時間の中で開発をスピーディーに進めるとなると、どうしてもドキュメント作成作業が後回しになったり、プログラムの修正内容がドキュメントにきちんと反映されなかったりといったことが起きがちです。その結果プログラムと設計書の内容がどんどん乖離(かいり)してしまいます。WebPerformerの設計書出力機能を使えばドキュメント作成作業の工数削減はもちろん、ブラックボックス化を防ぎメンテナンス性も大いに向上します」(高橋氏)

ツールの標準機能のみ活用したアジャイル開発でユーザーの納得感も向上

WebPerformerの標準機能を使った開発スタイルでは、コーディング作業は一切必要なく、ツールの仕様に沿って各種の設計情報を定義していくだけで済む。

そのため、他の開発担当者が作成したプログラムでも、その開発ツールのリポジトリを参照すれば、一目で内容を把握できる。例えば「初期開発はベンダーに依頼して、その後のメンテナンス作業は自社で進める」といった分業体制を採る場合の引き継ぎ作業もスムーズに運ぶだろう。また、Javaなどで開発した外部プログラムやWebサービスなど、既存資産をWebPerformerから呼び出して活用することも可能だ。

環境試験器の分野で世界的に高いシェアを持つエスペックは、ブラックボックス化してメンテナンス性に課題を抱えていたレガシーシステムをオープン技術で作り替えるに当たり、WebPerformerを導入して外部ベンダーと共同でシステムを開発した。システム保守と改修における運用効率を考慮し、Javaプログラムを自動生成する標準機能のみを用いる開発にこだわったという。

この開発プロジェクトでは、まずWebPerformerを使ってプロトタイプを作成し、それをユーザーに見せてフィードバックをもらい、その内容を次のプロトタイプに盛り込んでいくというアジャイル開発の手法を取り入れた。その結果、WebPerformer導入前と比べて約5分の1の工数でシステムを完成させることができたという。

このように、WebPerformerを使ったローコード開発はアジャイル開発との親和性も高いため、キヤノンITソリューションズは同製品を使ったアジャイル開発プロジェクトの支援サービスも顧客に提供している。通常の製品サポートサービスやテクニカルサービス、プロジェクト支援サービスとは別に、アジャイル開発手法のレクチャーを行ったり、場合によっては顧客とともにアジャイル開発の作業そのものを手掛けたりすることもあるという。

「こうしたお客さまのプロジェクト支援のため、さまざまなサポートサービスを提供しています。WebPerformerはキヤノンITソリューションズが自社開発する製品ですから、お客さまからの問い合わせに迅速に対応できる他、いただいたお問い合わせや要望を製品ロードマップへ取り入れていく考えで活動しています。2005年から提供している実績のある国産製品です。より多くのお客さまに安心してお使いいただけるローコード開発ツールだと自負しています」(高橋氏)

資料ダウンロード

運用効率の向上と開発期間の短縮を実現、エスペックに学ぶシステム刷新術

既存システムが老朽化・ブラックボックス化していたエスペックでは、それらを刷新し、運用効率の向上と開発期間の短縮に成功した。この取り組みを支えたのは、標準ツールとして導入されたローコード開発ツールだったという。

資料ダウンロード

アプリ開発を簡単に内製化、「共創型ローコード開発」がDXを推進する理由とは?

必要と判断したアプリケーションがあればどこよりも早く展開し、市場での優位性を確保する。企業の生き残りに重要なのはこのスピード感だ。しかし、不透明で予測も困難な今の時代にあって、迅速な「攻めのIT」は実現できるものだろうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:キヤノンITソリューションズ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2021年6月7日

キヤノンITソリューションズの高橋嘉文氏

キヤノンITソリューションズの高橋嘉文氏