“PoC/リフト止まり”を脱却するために「不可欠なこと」とは:DXが急務となった今、目指すべきITの在り方とは

アプリケーションが差別化の手段となっている今、その開発と運用の在り方が企業の命運を分けるカギとなっている。だが大部分は「ビジネス価値」の完成には至らず、クラウドも有効活用できていない。DX時代を勝ち残る要件とは。

DX(デジタルトランスフォーメーション)実現に向けたデジタルシフトが進展し、およそ全てのビジネスをITが支えている今、「ビジネス展開」は「アプリケーションの開発と運用」と同義になっている。こうした中、企業には「ビジネス価値のスピーディーな開発と改善」が求められているが、これを国内で実現できているケースは限定的だ。

特に目立つのは「新規開発に取り組むがPoC(概念実証)に終わる」「クラウド活用を考えるが部分的な移行にとどまる」というケースだ。だが今求められているのは、デジタルの力を前提としたビジネスプロセス、ビジネスモデルへの変革だ。その手段となるアプリケーション開発、運用において“PoC/リフト止まり”を脱却しない限り、勝ち残るのは難しい。

では「変革」のためにはどのようなアプローチが必要なのか。

日本マイクロソフトの榊原 彰氏(執行役員 最高技術責任者 兼 マイクロソフト ディベロップメント 代表取締役社長)と日本 IBM の二上哲也氏(執行役員 IBM フェロー グローバル・ビジネス・サービス事業本部 CTO 兼 IBM オープン・クラウド・センター長)に話を聞いた。

コロナ禍によって明らかになった「4つのキーワード」

──DXが進む中、企業は従来の在り方の見直しが迫られています。お二人は現在の経営環境をどのようにお考えですか。

榊原氏 コロナ禍でビジネス活動は様変わりしました。リモートで業務ができる環境や能力が必要になりました。紙や押印を前提としたワークフローがあるとリモートでの業務が滞るため、各種業務をデジタル化して自動化する「オートメート」も重要です。先の見通しが立てにくい状況でも手探りでビジネスを展開する必要もあります。こうした中、ビジネスとITをシンクロさせるためには、小さな開発を素早く繰り返していくアジャイルな開発スタイルや、データを基に将来を予測する「シミュレート」が重要になっていると考えます。

二上氏 リモート、オートメート、シミュレートというキーワードはその通りだと思います。1つ付け加えるなら「顧客接点」です。顧客接点はデジタル化しています。こういった変化に柔軟に対応できるようにアプリケーション提供の在り方を変える必要があります。

──ビジネス価値の作り方、提供の仕方において4つのキーワードがポイントになるのですね。ではこうした環境で企業が勝ち残るには、どのような取り組みが必要だとお考えですか。

榊原氏 ポイントとなるのは内製化です。自社独自のビジネス価値を担うアプリケーションは自社が主体となって開発すべきです。従来のように開発の大半をSIerに外注するスタイルでは時間がかかります。ニーズとの乖離(かいり)も生じやすくなるでしょう。丸投げするのではなく、SIerの知見を生かしながら内製化の割合を増やすことと、SIerと一緒にアジャイルで開発を回し、リリース後も継続的に改善することが重要です。

開発の進め方や契約など、SIerと関わり方を見直す必要もあります。自社が開発を主導すべき「ビジネスコアとなる領域」とSaaS(Software as a Service)に置き換えたり外注したりする「標準化領域」を区分する。その上で「開発は自社が主体となるが、リリース後の運用やスケールはSIerに委ねる」といった二段構えのやり方も有効です。

二上氏 IBM も内製化の支援に力を入れています。「共創」(Co-Creation)を目的とした「IBM Garage」という支援プログラムです。アジャイルやDevOpsのアプローチで「小さく作り、大きく育てる」という取り組みを支援します。ただし、最も重要なのは「お客さまが主体」ということですので、 IBM は足りないスキル、技術を補完しながら伴走します。

ビジネスとITをシンクロさせるためには

──ではクラウドも含め、そうした開発や運用を実践する上で、技術的にはどのようなプラットフォームが必要だとお考えですか。

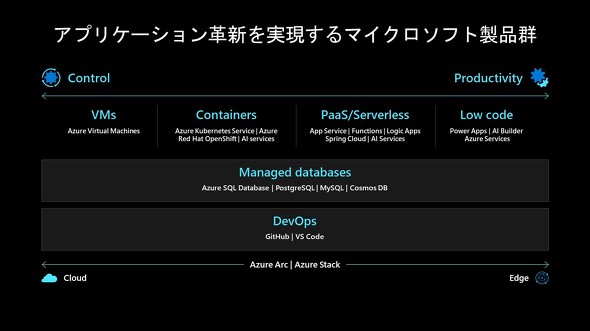

榊原氏 「開発」と「改善」を素早くできる環境です。こうした環境を構築するためには「コンテナやコンテナオーケストレーション『Kubernetes』の活用」「マイクロサービスアーキテクチャによるアプリケーション開発」「CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)の実現」といったクラウドネイティブな取り組みが有効です。

──しかし、新しい技術に飛びついても「成果が出ない」ケースは多いわけですよね。

二上氏 そうですね。そのため日本 IBM はクラウド戦略策定などのコンサルティングを提供し、お客さまの悩みを聞くことから始めています。「どのアプリケーションをリフト(そのままクラウドに移動)して、どのアプリケーションをシフトする(クラウドネイティブな形式に作り直す)のか」「どの範囲までマイクロサービス化するか」などを、お客さまのビジネスの目的に合わせて提案しています。すると「何をすべきなのか」が明確になり、お客さまが根拠を持って意思決定できるようになります。

榊原氏 「頻繁に機能変更する必要がないアプリケーション」など場合によってはモノリス型アプリケーションの方が合理的な場合もあります。クラウドネイティブが有用なのは事実ですが、ビジネス目的を起点に技術を選定し、適用することが大切です。

今、見落とされがちな「品質」と「IT部門の役割」

二上氏 ただ「作るスピード」が注目される一方、「品質」がおろそかになっているケースも見かけます。ビジネスである以上、安全かつ快適に使うための品質は欠かせません。その意味ではこれからがDXの本番だと思います。DXだからといって可用性やセキュリティをおろそかにはできません。DX実現のためには、デジタルサービスの品質を確保するプラットフォームが必要です。

榊原氏 私も同じ意見です。今、IT部門に求められているのは「全社的なITガバナンスの保証」だと考えます。データポリシーやセキュリティポリシーを整備し、企業として統制を効かせることが大前提です。「ビジネスをどうすべきか」「現場がどう変化したいか」を重視し、ガバナンスを保証した上で開発の権限を事業部門に委譲する取り組みが必要になってきます。しっかりとしたガバナンスがあれば、事業部門がアプリケーションを作れるようにローコード/ノーコード開発環境を整備するといった取り組みも有効でしょう。SIerとの契約でもそうですが、納品ベースではなく「期間中に何の価値をコミットするのか」といったビジネスの視点で考えることが大切です。

DX推進に欠かせない「手段」とは

──環境変化に応じて、自社ビジネスを支えるアプリケーションを迅速かつ主体的に開発、改善をする必要がある。ただしビジネスである以上、ITガバナンスを保証した上で全部門をDXに巻き込んでいく必要がある――PoC/リフト止まりになるのも、デジタル推進室やIT部門が「自部門の目標」しか見ておらず、「自社ビジネスのために」という全社観点が欠落していることが真因かもしれませんね。では、そうした取り組みを実践する上でのポイントと、両社が支援できることを改めて整理いただけますか。

榊原氏 クラウドは不可欠ですが、オンプレミスも残ります。そのため、自社の強みを先鋭化させる上でオンプレミスの開発をどう進めるのか、クラウドとどのように連携させるのかといったシステムのグランドデザインと、そこに向けたロードマップを立てる必要があります。

二上氏 その前提に基づくと、オンプレミスとクラウドのハイブリッド環境でも使える技術が重要だといえますね。どちらでも使えるということは効率や学習コストの面で運用ノウハウを統一できるというメリットもあります。

実際、 IBM のお客さまでも「特性に応じてマルチクラウドを使い分けたい」というニーズが高まっています。そこで IBM はコンテナや Kubernetes を“インフラを問わないオープンな共通技術”として採用し、ハイブリッド/マルチクラウド環境の開発、提供、改善を効率的に実施しています。 IBM が買収した Red Hat のコンテナオーケストレーションプラットフォーム「Red Hat OpenShift」は“オープンな技術をオープンなまま活用できること”を重視しています。

榊原氏 Microsoft が買収した GitHub も同様です。 GitHub はオープンなソースコード共有プラットフォームとしてデファクトスタンダードになっています。そのため GitHub の利用スキルを身に付ければ世界中からリソースを調達でき、開発をスケールさせることができます。 GitHub はコラボレーション機能を備えた「GitHub Codespaces」という開発環境がありますが、これを「Visual Studio Code」と組み合わせることで、リモートでペアプログラミングもできるようになります。「Microsoft Teams」と開発環境の連携もスムーズです。

二上氏 開発環境でいえば「DevSecOps」というオープンな開発環境があります。CI/CDツールに、開発サイクル全体を通じてコードの監査とスキャン、テストができるセキュリティ機能を組み込んでおり、「IBM Cloud」や「Microsoft Azure」(以下、 Azure)などさまざまなクラウドで利用できます。他にも、産業別に最適化したマイクロサービスアプリケーションを素早く開発、提供できる Red Hat OpenShift をベースにした「デジタルサービス・プラットフォーム」などよりきめ細かなニーズに応えたサービスを提供しています。

榊原氏 コンテナオーケストレーションプラットフォームとしては Microsoft の「AKS」(Azure Kubernetes Service)もあります。ローコード開発ツール「Microsoft Power Apps」によって事業部門主体の開発も支援しています。“手段”は豊富にあります。

──開発、運用効率を高める両社のソリューションと、それらを柔軟に提供できる協業体制は企業にとって大きなメリットがありそうです。最後にメッセージをいただけますか。

二上氏 IBM と Microsoft に共通するのは、提供している製品やサービスをたくさんのお客さまに利用していただいているということです。そういったお客さまが持つシステムを「クラウドやDXの世界に導くこと」が IBM の責務だと考えています。

「Windows Server」を Azure に移行するプロジェクトなども多数手掛けていますが、最近は「オープンな技術の活用」も注目しています。それは Microsoft が GitHub を、 IBM が Red Hat を買収した後に、それぞれの独立性を保っていることからも明らかです。

今後も IBM と Microsoft はタッグを組んで、全産業のデジタルシフトを支援していきたいと思います。

榊原氏 Microsoft にとって、 IBM は全産業に対してサービスデリバリー部隊を持つ非常に強力なパートナーです。ビジネスは変化し続けるもの。今後もパートナーシップを強化し、お客さまのビジネスの変革、手段となる開発・運用環境の変革を継続的に支援していきたいと考えています。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:日本マイクロソフト株式会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2021年9月23日

日本マイクロソフトの榊原彰氏

日本マイクロソフトの榊原彰氏 日本 IBM の二上哲也氏

日本 IBM の二上哲也氏