ハイブリッドクラウド型インフラ運用を推奨する2つの理由:パブリッククラウドとオンプレミスを一元管理

DXによるビジネスモデル変革がうたわれる昨今、注目される「クラウドネイティブ」。クラウドネイティブを構成する5つの技術要素を理解し、それをどのように自社のビジネスやアーキテクチャに当てはめていけばよいのか考えていこう。

クラウドネイティブの実現に欠かせない要素技術とは?

2021年10月14日、伊藤忠テクノソリューションズ(以下、CTC)主催、シスコシステムズ協賛によるWebセミナー「『継続的なDX』に必要なシステム構築の要素技術と実現方法を理解するセミナー 〜DXのCI/CD実現に最適なシステム構築の要素技術に関して押さえるべきポイント〜」が開催された。

現在、多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)によるビジネスモデル変革を目指しており、そのために有効な技術が「クラウドネイティブ」だといわれている。現在さまざまなベンダーから「クラウドネイティブ対応」をうたった製品やサービスが提供されているが、その言葉だけが独り歩きしている感も否めず、具体的にどのような要素技術で構成されており、そしてそれらを自社のビジネスやシステムアーキテクチャの実態に照らしてどのように当てはめていけばいいのか、具体的なイメージがなかなか湧かない方も多いかもしれない。

本セミナーの冒頭に登壇したシスコシステムズ テクニカルソリューションズアーキテクト 吉原大補氏は、まずクラウドネイティブが必要とされるそもそもの背景について、次のように説明する。

「DXとはすなわち、企業がアプリケーションを通じて顧客により充実したサービスを提供し続けるためのビジネスモデルだと換言できます。そのため、アプリケーションに先進的で便利な機能を素早く実装するために、アプリケーションを機能単位のプログラムへ分割し、また、さまざまな周辺サービスやクラウドサービスとAPI連携させることで広範な機能を実装する開発スタイルが定着しつつあります」

このようなスタイルでアプリケーションを効率的に開発、運用するために、クラウドとの連携性や親和性を重視したクラウドネイティブの考え方が求められているという。

なお、このクラウドネイティブを構成する主な技術要素には、「コンテナ化」「オンデマンドサーバ」「マイクロサービス」「自動化」「オーケストレーション」の5つがある。コンテナ化とは、DockerやKubernetesに代表されるコンテナ技術を用いてアプリケーションをパッケージングし、異なるプラットフォーム上で稼働できるようにする技術。よくサーバ仮想化技術との比較で語られるが、コンテナの方がモビリティやリソース効率の点で優れているとされている。

そしてコンテナ技術の利点を活用して実現できるのがマイクロサービス型アプリケーションだ。かつてのように1つのプロセスに複数の機能を詰め込むのではなく、機能要素を分解して「1機能 = 1プロセス = 1コンテナ」という形で実装し、互いを疎結合で連携させることで、プログラムの可用性や拡張性、開発効率の向上を図る考え方だ。

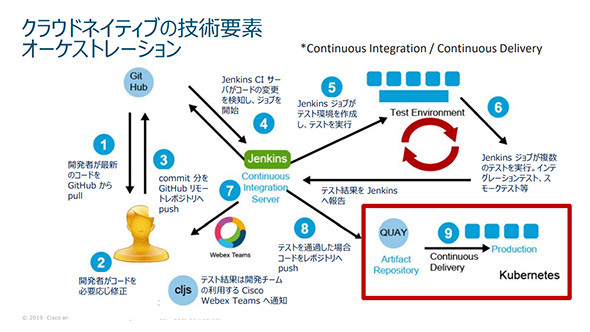

またインフラの構築やメンテナンスをプログラマブルにして作業の自動化を図る「Infrastructure as Code」や、CI(継続的インテグレーション)/CD(継続的デリバリー)といった技術を用いて、アプリケーションを稼働させるインフラの運用を自動化する技術も、クラウドネイティブには欠かせない要素技術の一つとされている。

さらには、個々のコンテナのデプロイや実行などを集中管理するオーケストレーションの仕組みも欠かせない。この分野において現在デファクトスタンダードといわれているのがKubernetesであり、コンテナ化やマイクロサービス化を実現するには欠かせない要素技術となっている。

クラウドネイティブなインフラの運用を身近なものにする「Intersight」

以上クラウドネイティブを構成する技術要素を見てきた。では、そのインフラはどう考えればよいだろうか。本来クラウドネイティブにはパブリッククラウドとオンプレミスの双方で利用できるが、性質の異なる両者を一体運用するには困難が伴う。シスコシステムズは、パブリッククラウドとオンプレミスの運用を完全に分けて考えるのではなく、両者を一元的に管理するハイブリッドクラウド型の運用を推奨しているという。

「例えばオンプレミスに存在する既存データベースをクラウドへ移行するのはコストがかかり過ぎて現実的ではないことが分かったとします。そこで、データベースはオンプレミスへ残し、フロントエンドを試験的にクラウド側でスモールスタートで立ち上げてみる。クラウドの機能を活用しながら試行錯誤をし、サービスが軌道に乗ってシステム規模が拡大してきたら遅延やコストを最適化するためにコンテナをオンプレミスに展開し直すといったような運用方法が可能になります。こうした機動的な運用は、オンプレミスとパブリッククラウドの間でアプリケーションの展開先を柔軟に選べるコンテナやマイクロサービスの技術が欠かせません」(吉原氏)

またクラウドネイティブなインフラの運用におけるもう1つの重要なポイントとして、吉原氏は「オブザーバビリティ」を挙げる。旧来のオンプレミス環境で稼働する三階層型アーキテクチャのアプリケーションは、監視ポイントの数も限られていたため比較的シンプルな運用で安定稼働を担保できた。しかし現代のアプリケーションはさまざまなインフラやサービスの組み合わせで構成されているため、監視ポイントが多岐にわたる。

シスコシステムズではこの課題を解決するために、複雑な分散システムを可視化するとともに、そこから得られたデータをAIで分析し、その知見に基づいて次のアクションを起こすという「フルスタック・オブバーザビリティ」を提唱しているという。

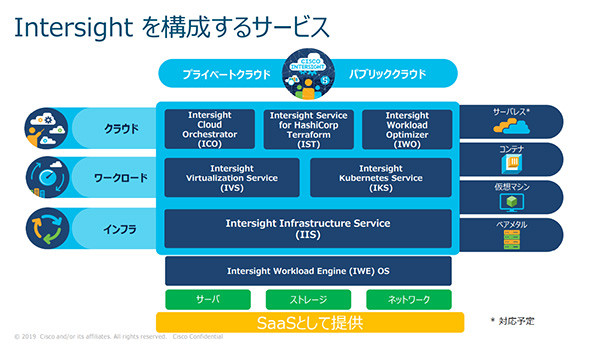

そしてこれらの機能を具体的な製品として結実させたのが、同社が提供するSaaS型ハイブリッドクラウドオペレーションプラットフォーム「Intersight」だ。パブリッククラウドとオンプレミス環境にまたがってインフラの構築や可視化、最適化、運用自動化などの機能を提供し、コンテナ技術をベースとしたクラウドネイティブなインフラの効率的かつ柔軟な運用を実現する。

具体的には、インフラを構成するハードウェアやサーバ仮想化基盤、コンテナ管理基盤、Infrastructure as Codeの代表的な製品である「Terraform」との連携、ワークフロー自動化などといったさまざまな機能を、単一のコンソールから制御できるようにしている。このIntersightを利用することで、企業や組織はアプリケーションをオンプレミスやパブリッククラウド、プライベートクラウドなど任意のプラットフォームや場所に展開し、それぞれ最適な状態で運用管理できるようになるという。

本セミナーでは、実際にIntersightのコンソール画面のGUIからTerraformを使ってKubernetesクラスタを作成したり、ワークフロー機能を使ってWebアプリケーションを自動的にKubernetesクラスタ上に構築したりする様子がデモンストレーションで披露された。

CTCのDX検証ラボ「DX_LAB」でIntersightの環境を今すぐ検証可能

このようにIntersightは、クラウドネイティブなインフラを誰でも簡単に運用できるようにすることで、企業のDXの取り組みを強力に後押ししてくれるという。しかしその一方で、Intersightがカバーする範囲は極めて広く、実に多種多様なインフラ技術を網羅しているため、「ちょっと試してみるか」という気軽さで導入できるような代物ではないのも事実だ。

そこでCTCは、このIntersightを使ったインフラ運用を気軽に体験できる検証環境を提供している。具体的には、同社が2005年から運営している検証センター「Technical Solution Center(TSC)」において、Intersightの検証環境を構築し提供している。

なおTSCはサーバ約500台、ネットワーク機器約600台、ストレージ容量約1PB(ペタバイト)を備える国内最大級の検証施設で、年間1000件以上の検証作業が行われている。このTSCに2020年、新たに「DX_LAB」と呼ばれる環境が実装された。その目的について、吉原氏に続いて登壇したCTC エントラステッドクラウド技術事業部 TSC部 谷本友和氏は次のように述べる。

「DXを支える技術にはさまざまなものがあり、オンプレミス、クラウド、エッジなど多様な環境においてIoTやコンテナ、5G、SD-WANなどの新技術が用いられ日々進化しています。これらの技術を実環境に近い環境で検証し、いち早くDXのソリューションの検討を進められるようDX_LABを開設しました」

特に同社ではコンテナ技術とKubernetesを用いたマイクロサービスを、クラウドネイティブ実現のために最も重要な技術の一つと位置付けているという。しかし同時に、Kubernetesはオープンソースであるが故にサポートがなく、またバージョン管理やセキュリティ対策などもユーザーが自身で行う必要があり、その利用にはかなり高いスキルを要する。

そこで同社は、顧客がこうしたハードルを越えてコンテナ技術を容易に使いこなせるよう、ベンダーの正式サポートが受けられるコンテナプラットフォームとして先に紹介したIntersightのKubernetesサービス「IKS(Intersight Kubernetes Service)」と、同じくシスコシステムズが提供するオンプレミス型のKubernetesサービス「CCP(Cisco Container Platform)」を推奨している。

TSCにもこのIKSとCCPの検証環境が用意されており、これらを使ったクラウドネイティブなインフラの運用を実際に触って試せるようになっている。AWS(Amazon Web Services)やMicrosoft Azure、Google Cloud Platformといった外部のパブリッククラウドサービスや、CTCが提供する「OneCUVIC」というハイブリッド・マルチクラウドの集合体にあるクラウドサービス「TechnoCUVIC」「CUVICmc2」との接続もサポートされているため、オンプレミスとクラウド間の連携やコンテナ移行についても検証できるという。

本セミナーでも、実際にIKSを通じてインフラのさまざまな環境が可視化できる様子や、負荷ツールを用いてアプリケーションに高い負荷を掛けた際にKubernetesのオートスケーリング機能が作動してコンテナが自動的に増設される様子がデモンストレーションで示された。

「TSCではこの他にもさまざまなベンダーの製品を検証できる環境を取りそろえていますので、もし利用をご希望の際はメールでお問い合わせいただくか、弊社の担当営業に気軽にお問い合わせください」(谷本氏)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、シスコシステムズ合同会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2021年12月7日

シスコシステムズ テクニカルソリューションズアーキテクト 吉原大補氏

シスコシステムズ テクニカルソリューションズアーキテクト 吉原大補氏 オーケストレーション(提供:シスコシステムズ)

オーケストレーション(提供:シスコシステムズ) ハイブリッドクラウド型インフラ運用(提供:シスコシステムズ)

ハイブリッドクラウド型インフラ運用(提供:シスコシステムズ) Intersight(提供:シスコシステムズ)

Intersight(提供:シスコシステムズ) Technical Solution Center(TSC)(提供:CTC)

Technical Solution Center(TSC)(提供:CTC) CTC エントラステッドクラウド技術事業部 TSC部 谷本友和氏

CTC エントラステッドクラウド技術事業部 TSC部 谷本友和氏