“データから価値を生み出す”時代に「コンフィデンシャルコンピューティング」が注目される理由:「保存時」「転送時」だけでなく「処理中」のデータをいかに守るか

DX時代には「データ」から価値を生み出すことが重要とされるが、そのデータを強固に保護する「コンフィデンシャルコンピューティング」への関心が高まっている。ハードウェアベンダーとして取り組むインテルと、クラウドサービスを提供する日本マイクロソフトの担当者に、コンフィデンシャルコンピューティングが求められる背景や、必要な技術的要素、具体的なユースケースなどを聞いた。

データ使用時の保護で関心が高まる「コンフィデンシャルコンピューティング」

社会活動のあらゆる領域でコンピュータシステムが担う役割と重要性が増している現在、「システム」と「データ」のセキュリティを確保し、信頼性を高めることへの社会的な要請は、これまで以上に高まっている。組織がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する上では、システムが生み出す膨大なデータから、これまでになかった「価値」を生み出すことが必要だが、その過程でシステムとデータを十分に保護するのは必須条件の一つだ。

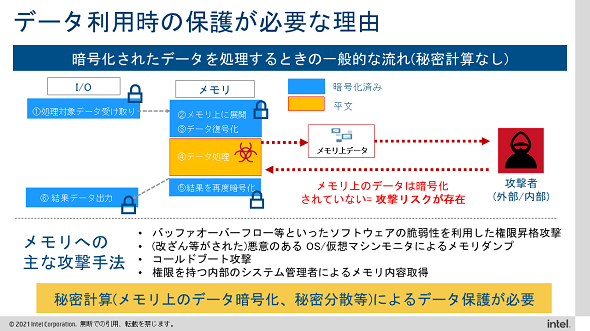

そうした状況の中、社会的な関心が急速に高まっているのが「コンフィデンシャルコンピューティング」だ。これは主に「データ保護」の領域において、これまでのセキュリティ対策における「保存時」「転送時」の保護と暗号化に加え、「処理時の保護、暗号化」を前提としたコンピューティングだ。

一般的に、保存時と転送時に暗号化によって守られるデータも、メモリやCPU上で処理する際には復号される。それが結果的に、システムの低レイヤーで高い権限を悪用する不正行為に対する脆弱(ぜいじゃく)性となる可能性が残っていた。コンフィデンシャルコンピューティングでは、メモリやCPU上で「データを暗号化した状態」で演算処理することで、より高いレベルでデータを保護する。エンドツーエンドのデータ保護を完成させる「最後のピース」といえる。

コンフィデンシャルコンピューティングに対するニーズの高まりを受け、2019年に、Linux Foundationが「Confidential Computing Consortium」を設立した。設立メンバーには、Microsoft、Intel、Red Hat、Google Cloud、Arm、Alibabaをはじめとする、多くのテクノロジー企業が参加し、コンフィデンシャルコンピューティングの定義確立や、導入促進に取り組んでいる。

国内リージョンでも「Azure Confidential Computing」の提供が開始

日本マイクロソフトの間瀬千里氏(Azure ビジネス本部 プロダクト マネージャー)は、「現在、Microsoftはクラウド企業としてのサービス展開に注力している。Microsoft Azure(以下、Azure)は、ユーザーにコンピューティングリソースを提供すると同時に、Microsoftが提供するSaaS、PaaSを支える基盤でもある。そのセキュリティ、信頼性、サステナビリティの向上に継続的にコミットしている」と話す。

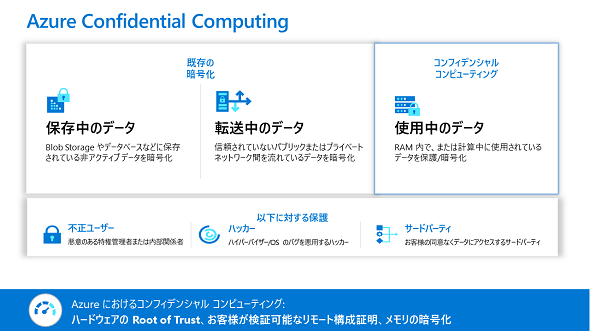

Azureでは、同社のコンフィデンシャルコンピューティングに対する取り組みとして、データ保護環境を「Azure Confidential Computing」という、同社の高信頼ソリューションの一部として提供している。

日本マイクロソフトの佐藤壮一氏(Azure ビジネス本部 プロダクト マネージャー / Azure SME)は、Azure Confidential Computingについて「処理中のデータを暗号化することで、外部からの攻撃に対する保護、自分自身とプラットフォームからの保護に加え、信頼性が十分に保証できない外部パートナーとの安全なデータコラボレーションも可能にする」と説明する。

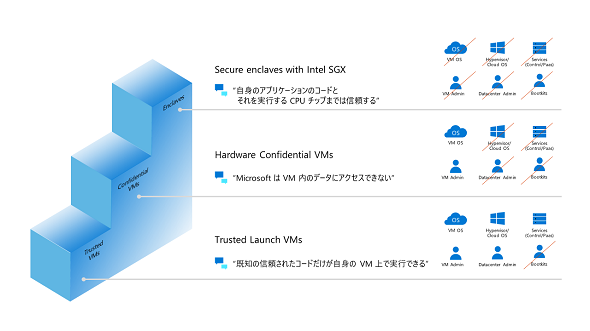

Azureでは現在、セキュリティを確保する構成として、信頼されたコードだけをVM(仮想マシン)上で実行可能にする「Trusted Launch VMs」、クラウドサービスを提供しているMicrosoftさえもVM内のデータにはアクセスできない「Hardware Confidential VM」、そして自身のアプリケーションコードと実行するCPUチップ以外を信頼しない「Secure enclaves with Intel SGX」を提供している。

「Secure enclaves with Intel SGXは、ハードウェアTEE(Trusted Execution Environment)によるシステム内の信頼エリアのマイクロセグメント化だ。特権を持つユーザーが、アプリケーションデバッガやメモリダンプを利用したとしても、データ内容は秘匿されるという点で、より強力なデータ保護環境を構築できる」(佐藤氏)

Secure enclaves with Intel SGXに対応したAzureインスタンスの提供は既に始まっており、現在は東日本リージョンで利用可能だ。西日本リージョンは、2022年第4四半期からの提供開始を予定している。

インテル Xeon プロセッサーがサポートする「インテル SGX」でハードウェアTEEを実現

「処理時におけるデータ保護」の方法としては、ソフトウェアベースのアプローチがある。データを暗号化した状態で処理し、その結果を復号することで、元のデータの演算結果を得られる「準同型暗号」などだ。

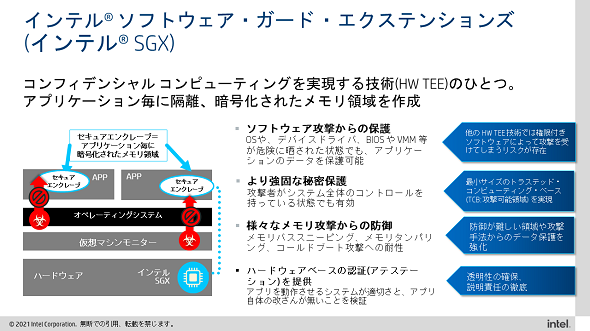

一方、ハードウェアベースのアプローチとしては、物理メモリ上にアプリケーションごとに独立した、暗号化された処理領域(エンクレーブ)を確保し、その中で演算処理する方式「ハードウェアTEE」がある。現在、「狭義のコンフィデンシャルコンピューティング」は、このハードウェアTEEによるデータ保護になる。

Confidential Computing Consortiumに、ハードウェアベンダーとして参加しているインテルは、自社のCPUやチップセットに、ハードウェアTEEの技術として「インテル® ソフトウェア・ガード・エクステンションズ(インテル® SGX)」を搭載している。

インテルの小佐原大輔氏(新規事業推進本部 シニア・データセンター・アーキテクト)は、インテル SGXの特長として「ソフトウェアベースの技術と比較した場合、処理パフォーマンスが極めて高い。例えば、大量の機密データを利用した機械学習といった用途では大きなメリットがある。一方、ハードウェア自体が抱える脆弱性の問題からは逃れられないので、ファームウェアアップデートの迅速な提供などハードウェアベンダーとして対応に注力している」と話す。

インテルは、CPUとしては第6世代の「インテル Core プロセッサー・ファミリー」からインテル SGXをサポートしており、デスクトップ領域では、主にハードウェアによるデジタル著作権管理(DRM)の機能として提供してきた。

現在は、「インテル Xeon プロセッサー」ファミリーにおけるデータセンターでの利用をメインターゲットとしており、特に2021年に発表した「第3世代 インテル Xeon SP(スケーラブル・プロセッサー)」では、「インテル SGXを拡張し、ソケットごとに512GBまでのエンクレーブ領域を確保できる。これによって、インテル SGXによるハードウェアTEEが、より広く、メインストリームで活用されることを期待している」(小佐原氏)という。

インテル SGXに対応したハードウェアは、各サーバベンダーが提供している他、クラウドベンダーも、インテル SGX対応インスタンスを提供し始めている。その1つが、Azureのセキュア構成インスタンスであるSecure enclaves with Intel SGXだ。

AzureのSecure enclaves with Intel SGXでインテル SGXによるエンクレーブを利用するには、アプリケーションでの対応も必要となる。当初、インテル SGX対応のアプリケーション開発には、環境に応じて低レイヤーを操作するコーディングが必要だったが、現在は、オープンソースソフトウェア(OSS)のSDKやツールが充実してきている。Microsoft自身も、コンフィデンシャルコンピューティングでの開発についてドキュメントやツールキットを提供しており、利用のハードルは以前よりも下がっている。

安全にデータを利活用できる環境が「価値を生む」起爆剤に

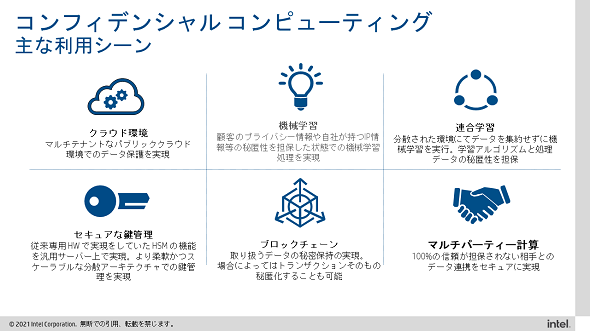

今後、コンフィデンシャルコンピューティングの活用が進むと見込まれる領域として、小佐原氏は「パブリッククラウドのマルチテナント環境でのデータ保護」「機械学習」「連合学習」「汎用(はんよう)サーバ上でのセキュアな鍵管理」「ブロックチェーン」「マルチパーティー計算」などを挙げる。

業界としては、厳格なコンプライアンスが求められる金融、公共に加え、顧客のプライバシーに関わるデータを扱う医療、ヘルステック関連、小売関連でのデータ活用、パテントに関わるデータを取り扱う創薬、化学系などでの活用が進むと考えられる。製造業においても「ESG(Environment、Social、Governance)やSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)といった観点から、自社のサプライチェーンについて、コンフィデンシャルコンピューティングをベースにシステムとデータの側面からも透明性を高め、しっかり管理していきたいというニーズが出てきている」と、小佐原氏は補足する。

「日本で今、コンフィデンシャルコンピューティングに関心を寄せているユーザーの間では、プライバシーなどの機密情報を含むデータを、クラウド上の機械学習で活用したいというニーズが高まっている。また、より実用性の高いAIモデルの作成に当たって、自社データの機微な内容は秘匿した状態で、関連組織、企業にデータを分散して機械学習を行ってもらうという連合学習のニーズもある」(佐藤氏)

具体的な活用に向けた動きも、既に各国で始まっている。

金融での事例としては、米国の金融機関における「マネーロンダリングおよびテロ資金対策手法」の連合学習での活用がある。金融機関では従来、送金システムや口座管理システムなどのトランザクションを監視する「AML/CFT(Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism)システム」を導入し、不正が疑われるトランザクションを検知する仕組みを構築している。だか、その95%以上はいわゆる「誤検知」であり、不正なトラフィックを見逃してしまうリスクが高かったという。米国でAML/CFT対策ソリューションを提供するConsilientは、インテル SGXを利用することで、各銀行が顧客の個人情報を開示しない形で連合学習によるAIモデルを作成し、誤検出を従来比で83%削減することに成功している。

日本国内でも茨城県つくば市が「インターネット投票システム」の実証実験を行っている。これは、LayerXが提供するインテル SGXによるプライバシー保護システム「Anonify」を活用したもので、「誰が」「何に」投票したかを秘匿した状態で、最終的な集計結果を出すという電子投票システムだ。公共団体が投票を実施するに当たっては、不正がない場合でも、有権者がそれを検証できるようにしておくことが法律で規定されている。この実証実験では、ハードウェアTEEの特長、処理データの秘匿性とアテステーション(ハードウェアベースの認証)による集計プログラムの非改ざん性を保証する仕組みを備えた投票システムの可能性が検証された。

コンフィデンシャルコンピューティングは今すぐに始められる

企業や組織が、データを活用して新たな価値を生み出すに当たって、より高いレベルでのデータ保護が求められる局面は、今後ますます増えることが予想される。もちろん、データ利用に当たっては、法令に基づいた適切な利用ポリシーの順守、複数の企業間でデータを共有する場合のルールの策定といった、システムとは異なる側面での環境整備も必要になる。そうした側面についても、今後は関係官庁や業界団体などによる取り組みが進むとみられる。

技術的な要素は既に整っている。パフォーマンス面でのロスを抑えながらシステム上で処理するデータの秘匿性を保つAzure Confidential Computingは、インテル SGXとAzureの組み合わせによって、データ活用から、より大きな価値を生み出せるシステムをセキュアに構築したいニーズに対して、有力な選択肢になるだろう。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:日本マイクロソフト株式会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2022年7月29日