SaaSの積極的な導入がDXの足かせに? DX推進に伴う「データ管理の課題」とは:「複数のSaaSを使いこなす」だからこそ注意が必要

DX実現に向けてSaaSの活用やシステムのマイクロサービス化を進める企業がある。だが「複数のサービスをまたいだデータの管理や整合性の確保をどうするか」といった課題がある。利便性を維持したまま、整合性を確保する方法はあるのか。

DX推進のために導入したツールやシステムがDX実現の足かせに!?

「2025年の崖」はすぐそこまで近づいている。DX(デジタルトランスフォーメーション)実現に向け、企業はせかされるようにさまざまな取り組みを進めている。業務システムを「SaaS」(Software as a Service)で置き換える、業務システムにAPI連携機能を持たせる、「RPA」(Robotic Process Automation)で手作業を自動化する、などだ。他にも、DX推進のために新たなサービスやツールを導入している企業も多いだろう。

だがここで、ある課題が顕在化しつつある。それは新たに導入した仕組みが、DX実現を前にサイロ化、レガシー化してしまうことだ。

例えばRPAでいえば、既存の業務を自動化するまではいいが、DXの取り組みの中で業務プロセスが変更になるたびにRPAの設定変更が必要になり、修正作業の負担が無視できないほど増える。逆に「もうRPAが動いているから」という理由で非効率な業務プロセスが残り続けるといったことも起こり得る。

SaaSも同様だ。SaaSはさまざまなメリットがあり、複数のSaaSを使い分けることも当たり前になっている。一方、複数のSaaSをどう管理するのか、SaaSと自社システムとの間でどのようにデータを連携させて整合性を確保するかといった課題がある。

Scalarの深津 航氏(CEO、COO<最高執行責任者>)は「SaaSのメリットは、個別にシステムを開発、導入するとコスト高になってしまうものを安価に利用でき、従業員1人当たりの生産性を大きく向上させることができる点にある。さらに複数の会社で同じサービスを利用すれば企業間のやりとりがスムーズになるという利点もある。ただ、自社のサービスやシステムがそれらと『密結合』にならないように注意しなければならない」と指摘している。

外部のサービスやシステムに依存してしまうと、外部とやりとりする機会が増えるほど課題も増えていく。外部との連携がうまくいかないことで、ビジネスに影響が出たりDX推進の妨げになったりする可能性もある。

深津氏は「日本企業は米国企業に数年遅れてこうした課題に直面している」と指摘している。では日本に先行してDXを進める米国ではこうした課題をどう解決したのだろうか。

米国で広がる「Vertical SaaS」

深津氏は米国におけるDXトレンドとして「Vertical SaaS」を挙げる。Vertical SaaSとは、業界や業種の課題に特化したSaaSのことだ。深津氏は「Vertical SaaSは、SaaS利用による今後のビジネスの姿を示したもの」と説明している。

「さまざまな企業と協業する際に、“広くつながるSaaS”が導入されていれば、そのSaaSを使っている企業同士でつながることも容易になる。人材採用なら採用管理システム『Applicant Tracking System(ATS)』と人事SaaS、従業員の保険なら保険契約のサービスと人事SaaSといった感じだ。さらに米国では、そういった“SaaSのインテグレーション”(SaaS同士を連携させること)を前提にしたVertical SaaSを提供している企業もある。例えば、製薬業界に特化したSaaSを提供しているVeeva Systemsは、自社のSaaSと『Salesforce』などのSaaSをAPIで統合した状態で提供している。このように米国企業はAPIを活用し、複数のSaaSを組み合わせることで『共創とDX』を加速させている」(深津氏)

日本でもVertical SaaSに対する注目は集まっている。だが深津氏によると、国産のSaaSは海外産のSaaSと比較して、APIが公開されていなかったり国内市場にのみフォーカスされ、多言語対応などのグローバル展開のための機能が不十分だったりといった課題があるという。それでは、冒頭で触れたようなシステムのサイロ化、レガシー化など課題は残ったままだ。

「世界のGDP(国内総生産)に占める日本の割合は下がっており、生産年齢人口も減少している。このような日本市場においてビジネスを展開、成長させていくためには、海外の人材活用とサービスの海外展開が不可欠になる。そのためには『現地の企業にAPIを提供する』『海外のサービスと自社のシステムをAPIで連携させる』といったことが当たり前にできなければならない。Vertical SaaSは、さまざまなSaaSへのAPI提供を前提に構築されており、むしろ『APIを提供しないサービスは市場に参入することすら難しい』といった状態だ。企業は、Vertical SaaSをはじめとするSaaSを活用することで自社のシステムを疎結合でき、必要に応じて機能を組み替えられるようになる。DXを推進する企業には、そういった『変化対応力とアジリティに優れたシステム』が必要だ」(深津氏)

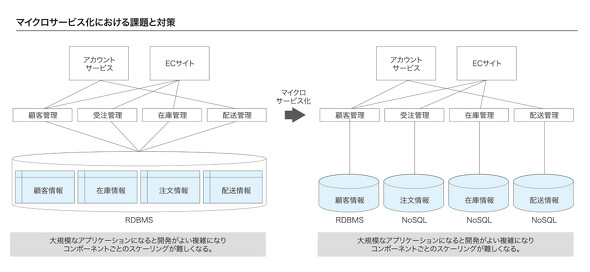

システムのアジリティを高め、変化対応力を向上させるには、外部を含むさまざまなサービスやシステムと密結合した「モノリシックな状態」から「マイクロサービスな状態」に切り替えることが有効な手段となる。システムをSaaSに置き換えられれば、外部と疎結合な状態を確保できるし、SaaS化が難しい場合でもAPI連携機能があれば、画面操作やバッチ処理などの作業は不要になる。これだけでもシステムのアジリティを向上させ、モノリシックな状態から一歩踏み出すことができる。

ただ、懸念もある。それはデータの扱いだ。

『データの整合性』と『データが正しいこと』を確保することの難しさ

「従来のデータベースシステムはテーブル同士が相互に絡み合っており、さまざまなアプリケーションから利用されている。それだけでなく、データベース自体にビジネスロジックを持っており、ブラックボックス化しやすいという特徴もある。さらに、ビジネスロジックがデータベースに依存していることも多く、スキーマが変更されるたびにビジネスロジックの変更まで考慮しなくてはならなくなっている」(深津氏)

そうした点を踏まえ、システムをマイクロサービス化する場合は、あるサービスが変更されても他のサービスのデータベースには影響しないように、分割したサービスに合わせて扱うデータも分ける必要がある。ただ、互いに影響しにくいということは、連携が難しく、データ整合性の確保が難しいということでもある。

この課題は社内に閉じた話ではない。昨今は外部のサービスに依存したシステムが増えているため、外部とのやりとりにも関係する。例えば契約に関するデータの扱いだ。「相手先システムに契約などに関わる重要なデータが依存すると、相手先で不用意にデータが変更された際に自社のサービスで保持しているデータの信頼性が失われるリスクが出てくる」と深津氏は指摘している。

深津氏は「重要なデータについて『サービス間でデータの整合性が取れていること』と『データそのものが正しいこと』を証明する仕組みを持つ必要がある」と言う。

データ整合性とデータ真正性の課題を解決するScalar

Scalarは、こうしたDX推進における課題を解決するため、「ScalarDB」と「ScalarDL」という2つの製品を提供している。

ScalarDB

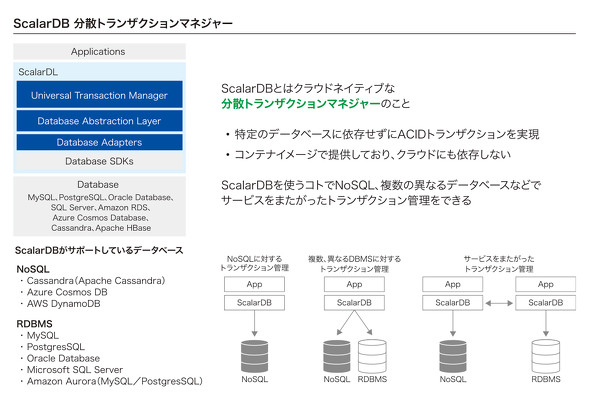

ScalarDBは、クラウドネイティブな分散トランザクションマネジャーだ。

ScalarDBを用いることで複数の異なるデータベースやサービスをまたがってトランザクションを管理できる。特定のデータベースに依存せずに「ACIDトランザクション」(Atomicity、Consistency、Isolation、Durabilityを確保したトランザクション)を実現している。コンテナイメージで提供しており、クラウドにも依存していないことも特徴の一つだ。

ScalarDL

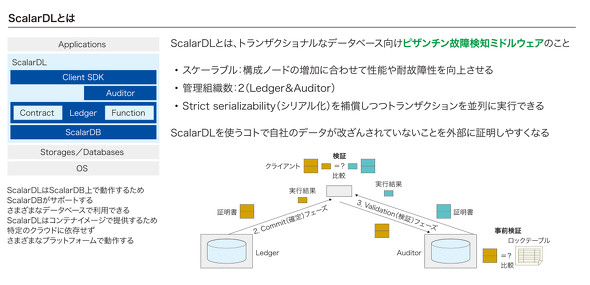

ScalarDLは、データベース上で動作するミドルウェアで「データの改ざん(ビザンチン故障)」を検知する。

「ビザンチン故障とは、機器の故障や悪意を持った利用者によるデータの書き換えなどで発生する、データ不整合のことだ。ScalarDLはそういった不整合を検知でき、スケーラビリティも高いため、リアルタイムかつ大量のデータ(電子文書や電子データの証拠保全、同意管理、同意履歴、トレーサビリティーなど)に対する改ざんを検知可能だ。自社が持つ記録データが改ざんされていないことを外部に証明することも容易になる」(深津氏)

要件変更に対し、柔軟な対応ができるシステムに

ScalarDBとScalarDLは、特にマイクロサービスを採用している企業のシステムで多くの実績がある。深津氏は2つの事例を紹介する。

1つは就職、転職、人材紹介などのサービスを提供しているマイナビの事例だ。

「マイナビは、アンケートなどの非構造データを取り扱うために『Amazon DynamoDB』を用いてシステムを構築している。ただAmazon DynamoDBは、トランザクション処理に制約があり、サービスの要件変更の際にテーブル間の整合性を検証する必要がある。そこでScalarDBを導入。Amazon DynamoDBの柔軟性を維持したまま、トランザクション処理の制約をなくし、要件変更に柔軟に対応できるシステム構築に成功した」

もう1つは大手放送事業者の事例だ。

「放送事業者が管理しているコンテンツデータは、その種類ごとに構造が異なる。そのため、コンテンツの種類が増えた場合は、データベースについて『新たな項目を設ける』『項目の意味付けを変える』といった処理が必要になる。ただその事業者は、構造が異なるデータを全て同じデータ構造(RDBMSのスキーマ)に格納していた。その結果、データ構造がいびつになるだけでなく、レコード間の整合性も取れなくなっていた。そこでScalarDBを使った新しいシステムを構築。新しいシステムでは、コンテンツごとのデータは非構造データとして『NoSQL』で管理し、コンテンツをまたいで利用するようなデータは正規化したRDBMSで管理することにした。アプリケーションはScalarDBを介して、複数のデータベースに一元的にアクセスできるようになった。また、異なるデータベースのデータであっても、整合性を保った状態で更新、参照できるようになった」(深津氏)

「データ管理をより信頼できるものにする」

Scalarは外資系企業と思われがちだが、実は日本発のソフトウェア企業だ。2017年に創業し、「安心できるデータ社会を実現する」というビジョンと「データ管理をより信頼できるものにする」とのミッションのもと、海外にも子会社を設立して事業を展開している。

「Scalarの製品は海外からも評価されている。ScalarDBはCNCF(Cloud Native Computing Foundation)が発表している『CNCF Landscape』の『Databaseカテゴリー』に登録されている。ScalarDLについては、その内部動作に関する論文が、データベースに関する国際会議『VLDB 2022』で取り上げられている」(深津氏)

深津氏によると、ScalarDBは今後、より多くの種類のデータベースに対応するだけでなく、分析ニーズに対応するための機能増強と他システムと連携させるための機能拡張を実施する予定だという。また「ScalarDLについても、より使いやすくするためにさまざまな開発言語に対応する」(深津氏)と述べている。

DX推進において、多くの日本企業がシステムやデータの連携で課題を抱えている。世界でも注目されるScalarの製品は、課題の解消に向けて大きな助けとなるはずだ。

関連記事

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:株式会社Scalar

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2023年3月17日

Scalarの深津 航氏

Scalarの深津 航氏

知らなかったでは済まされない、「マネージドDB」に潜む“データ不整合”のリスクとは

知らなかったでは済まされない、「マネージドDB」に潜む“データ不整合”のリスクとは マイクロサービス化による「DB分割」で開発、運用が難しくなるこれだけの理由

マイクロサービス化による「DB分割」で開発、運用が難しくなるこれだけの理由