「何ができるか」ではなく「何が喜ばれるか」。顧客起点の発想とトライ&エラーがサービス開発の秘訣:古河電工の事例に見る、IoTサービス開発のヒント

古河電気工業がIoTサービス開発に乗り出している。サービス基盤にはオラクルのクラウドサービスを全面採用したという。サービスの狙いと中身を聞いた。

ロボットを使ったIoTサービス「CATI」

2016年7月28、29日に開催された「ケーブル技術ショー 2016」で、ケーブルテレビ事業者の顧客に向けた新しいIoTサービス、「CATI」のコンセプトを打ち出した古河電気工業(以下、古河電工)。同社はケーブルテレビ事業者にケーブルやネットワーク機器などを提供する「ブロードバンド事業」を長年にわたり展開しており、CATIはそうしたケーブルテレビ事業者の事業支援として提供するものだという。

具体的には、事業者の契約顧客にロボット型の機器を配布し、機器を通じて宅内の状況把握、住民の見守り、照明・空調の遠隔操作など、さまざまな付加価値サービスの提供を予定している。

昨今、IoTサービスの開発検討に乗り出す企業は増えつつあるが、具体的に何をすれば良いのか、プロジェクトの最初の段階でつまずいてしまうケースも多いといわれている。では同社の場合、どのようにIoTに取り組んでいるのか――CATIの開発を指揮する、古河電気工業 情報通信ソリューション統括部門 ブロードバンド事業部門 ブロードバンドシステム部 光システム課 担当課長 上田健太郎氏に話を聞いた。

各種データを分析し“付加価値サービス”として顧客に還元

「近年、ケーブルテレビ事業者の間では、競争力向上のため、電話、通信、放送に続く、新たな収益源を開拓しようという動きが進んでいます。中でも、放送と通信を融合させた“第4のサービス”への期待が高まっており、CATIはそれに応えるものとして開発を進めてきました。2015年、『ケーブル技術ショー』にパイロット版を出展したところ、ケーブルテレビ事業者から好意的な意見を多数いただきました。現在は、IoTサービスの内容についてブラッシュアップを重ねており、今後、新サービスとして正式にお披露目したいと考えています」

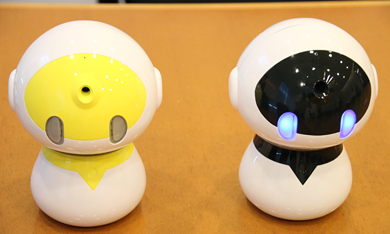

プロジェクトを開始した経緯について、上田氏はこのように語る。前述のように、CATIの中心となるのは全長20cm、重量500gほどの据え置き型のロボットだ。丸みを帯びた体つきとほほ笑みかけるような表情を持った親しみやすいデザインが特徴で、内蔵したカメラと各種センサーを使って、宅内の住人とさまざまなコミュニケーションをとることができる。

例えば、「おはよう」と声を掛けると「おはようございます」とあいさつを返す。「電灯をつけて」「クーラーを弱めて」などとお願いすると、無線通信を使って照明や空調機器を指示通りに制御する。「テレビで今日の天気予報を確認して」「○○駅までの一番早い経路を検索して」といった複雑な動作を指示することも可能だ。おでこに付いたカメラを使って、室内の様子を遠隔で確認することもできる。

CATIは、ケーブルテレビ事業者の契約顧客に対し、こうした「家電リモコン」としての利便性を提供するとともに、ロボットに装備された各種センサーのデータ、操作履歴データを収集、分析して、さまざまな“付加価値サービス”として還元する仕組み。これを通じて、契約顧客の満足度、ロイヤルティの向上を狙う。

クラウドのデータを使って付加価値サービスを提供

では具体的に、どのような付加価値サービスが考えられるのか? 現在、検討中のサービスの1つとして、「カメラとセンサーデータを使った見守りサービス」が挙げられるという。

見守りサービス自体は多数の先行事例があり、ネットワークカメラを使って遠隔監視するタイプが一般的だ。しかしこのタイプの場合、カメラで覗かれることに心理的抵抗を感じ、カメラに布を覆い被せるなどして見守りを拒否してしまうユーザーも少なくない。これに対し、CATIの場合は「プライバシーに配慮した“ゆるやかな見守り”サービスを実現できる」。

「ロボット自体をコミュニケーション端末とすることで、カメラへの抵抗感を減らせますが、大きな特徴は、温度、音、家電の操作履歴といった各種センサーで得られた情報を基に、“カメラを使わずに見守れる”ことです。例えば、毎日決まった時間に照明やテレビなどが操作されていれば、何事もなく生活していると判断できます。センサーデータを利用することで、カメラによる直接的な監視ではない、プライバシーに配慮した見守りができるのです」

また、CATIは収集した各種センサーデータをクラウド上に蓄積し、簡単に分析できる仕組みとしている。これにより、さまざまなサービスが可能になるという。例えば「室温の遠隔管理サービス」。契約者の宅内温度をクラウド上に記録し、傾向を分析。契約者が空調を切って寝ている間でも、室温が上下した際、自動的に空調の電源を入れて“契約者にとって最適な室温”に調整することができる。

ケーブルテレビの「番組リコメンドサービス」もアイデアの1つだ。テレビのチャンネル操作履歴から、「どの時間に、どの番組を見たか」が分かる。それを基に「視聴履歴」や「エリアごとの視聴率」をユーザーに提供する、あるいは好きな番組の傾向を分析して、志向に合う番組をリコメンドする、お気に入りの番組の放送が始まったことをロボットの音声で通知する、といったことができる。

「ケーブルテレビ事業者の強みの1つは、放送と通信を同時に提供していること。放送・通信に関する各種データをクラウド上に蓄積し、分析することで、両者を融合したさまざまなサービスが可能になるのです。これらはアイデアのほんの一例にすぎません」

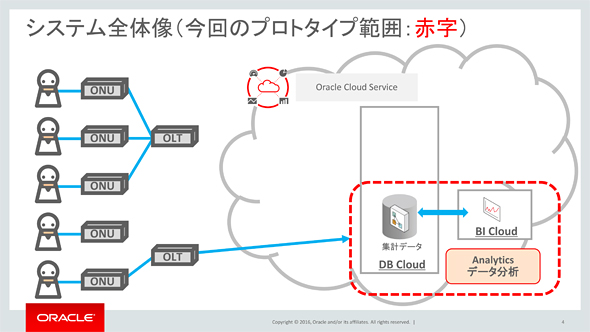

サービス開発・提供基盤として「Oracle Cloud」を採用

そうしたサービス企画・開発の基盤として、同社が活用しているのがオラクルのクラウドサービスだという。構成としてはシンプルだ。各ロボットからのデータを「Oracle Cloud Service」上の、データベースのクラウドサービス「Oracle Database Cloud Service」に収集・蓄積。そのデータをセルフBIのクラウドサービス「Business Intelligence Cloud Service」で分析する。

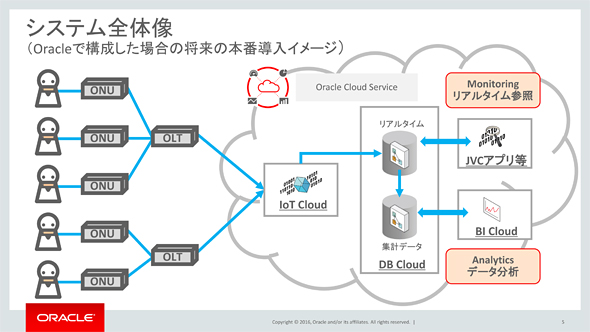

現在はパイロット版だが、多数のロボットを配布する本番運用については、デバイス管理、データストリーム処理機能などを持つゲートウェイ「Oracle IoT Cloud Service」を通じて、ロボット、すなわち各種センサーをクラウドとセキュアに接続。収集したデータをOracle Database Cloud Serviceでリアルタイムに集計してBusiness Intelligence Cloud Serviceで分析したり、ITサービス運用のモニタリングをしたりできる仕組みを検討しているという。

「ロボット側はREST APIでデータをクラウドに送信するだけであり、サービスの全処理をクラウド上で実行できます。BI Cloudに備わる可視化機能『Visual Analyzer』を使って、『ロボットに話しかけた言葉』『室温』『どの時間帯に、どのテレビ局の、どの番組を視聴していたか』といった各種データを、グラフなどでリアルタイムに可視化できる仕組みです」

データ項目やグラフの種類などもクラウドサービス上で設定可能なため、今後のサービス展開に合わせて画面をカスタマイズしていきたいという。

技術によって「何ができるか」ではなく「何が喜ばれるか」を考える

上田氏は、IoTサービス開発のポイントについて次のように話す。

「今回のIoTサービス開発は“これまでにない付加価値”を創出し、顧客ロイヤルティを向上させることが狙い。そのためには頭で考えるだけではなく、サービスを使った手応えを基に、実際にトライ&エラーを繰り返すことが不可欠となります。もちろん本番運用に入った後も、ニーズの変化に応じてサービスをスピーディに改善する必要があります。ロボットの設置数、データ量も変動しますから、コスト効率良くサービスを開発・提供する上でクラウドは不可欠です」

ただし、IoTサービス開発に乗り出すに当たって最も重視したのは、「クラウドサービスの機能・スペック」だけではないという。

「IoTに限らず、システム/サービス開発は、“技術ありき”で『何ができるのか』と考えるのではなく、ユーザーメリットを起点に『どうすれば使ってもらえるのか、喜ばれるのか』と考えることが重要だと思います。利用する技術のスペックさえ優れていれば、優れたIoTサービスを開発・提供できるわけではありません。この点で、今回のベンダー選定では、“共に汗を流し、共に良いものを作る”パートナーとして、いかに真摯にプロジェクトにコミットいただけるかも重要な基準でした」

現在は、「Community Channel VOD(Video On Demand)」というサービスの検討も重ねているという。これは、ケーブルテレビの映像アーカイブをクラウド上に保存した上で、契約者に対し、さまざまな付加価値を付けたVODサービスを提供するものだ。例えば、ケーブルテレビやインターネットの画面上に地図を表示し、任意の地点をクリックすると、その地域の取材番組をオンデマンドで配信する、といったサービスを検討しているという。

「コミュニティチャンネルは地域情報の宝庫です。ケーブルテレビのスタッフがきちんと取材した地域の店舗・施設などの情報が豊富にあります。このように、放送と通信を融合したコンテンツとすれば、ケーブル契約者の増加が見込めますし、その視聴データを基に、ロボットを介して1人1人に最適な地域情報や、店舗・施設の広告などを配信することもできます。こうしたサービスが地域活性化につながる可能性もあります」

上田氏と共にプロジェクトを進める、古河電工 情報通信ソリューション統括部門 プロードバンド事業部門 ブロードバンドシステム部 光システム課の新宅雅夫氏(右)。左は今回のプロジェクトの“パートナー”、日本オラクル クラウド・テクノロジー事業統括 Cloud/Big Data/DISプロダクト本部の五十嵐恒氏

上田氏は、今後のサービス正式発表に向けて、あらゆる可能性を検討していくという。冒頭で述べたように、IoTサービス開発に当たり、具体的に何をすればいいのか分からないケースは多いといわれている。その点、技術起点で「何ができるのか」と考えるのではなく、顧客起点で「何がメリットになるのか、喜ばれるのか」とゴールから考える、共にプロジェクトを推進できるパートナーを選ぶといった上田氏のスタンスは、暗礁を乗り越える1つのヒントになるのではないだろうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.