企業とサービス事業者のネットワーク/インフラ、複雑化をどうする?:Interop Tokyo 2019直前特集(3)(2/2 ページ)

「Interop Tokyo 2019」では、例年通り、高速化を続けるネットワーク製品が多数登場する。一方、ネットワークおよびITインフラ、アプリケーションの複雑化に対応するモニタリング/サービス監視・管理ツールも出展する。本記事では、データセンタースイッチと、インフラやアプリケーションのパフォーマンス管理製品について紹介する。

ジュニパーネットワークスは、モニタリング/パフォーマンス監視ツールとして、「Juniper Networks AppFormix」「Juniper Contrail HealthBot」の2つを紹介する。

ソフトウェアベースのインフラ(サーバ、ネットワーク、ストレージなど)とアプリケーションの稼働状態をリアルタイムで監視するツール。データセンターインフラに加え、パブリッククラウドの性能監視も可能。機械学習によってベースラインを自動学習する機能も備える。

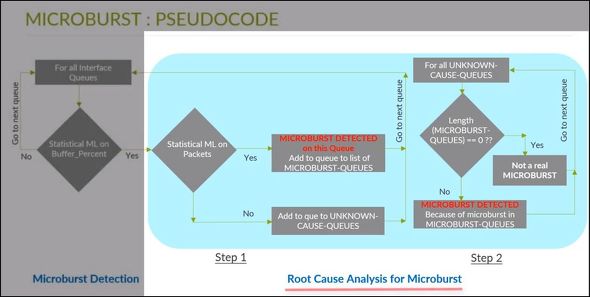

Contrail HealthBotは、物理/仮想のネットワークを、ストリーミングテレメトリ―で監視するもの。「プレイブック」と呼ばれる分析からアクションまでのワークフロー定義により、パフォーマンス目標を維持する作業を自動化できる。ジュニパーは「セルフドライビング(自動運転)ネットワーク」を推進してきたが、これを実現に近づけるための要素として、Contrail HealthBotを位置付けている。

メラノックステクノロジーズジャパン/マクニカアルティマカンパニーが紹介する「What-Just-Happened」は、Mellanoxの自社開発ASIC「Spectrum」シリーズを搭載するイーサネットスイッチを対象とする、ストリーミングテレメトリ−を一歩進めた機能という。

What-Just-Happenedでは、パケットドロップが発生した際、ドロップパケット毎のタイムスタンプ、パケット情報に加え、ドロップ理由を示すメタデータといった情報を、スイッチ内部に最大1000パケットまでリアルタイムに蓄積でき、これを外部コレクターなどに提供できる他、pcap形式のファイルも出力するという。ドロップ理由をパケット情報と共に通知するため、ネットワーク管理者は、トラブルシューティングに費やす時間を短縮できるという。

同機能は、Spectrum ASICを搭載した「SN2000」シリーズ、あるいはSpectrum-2 ASICを搭載した「SN3000」シリーズで、無償提供されるという。スイッチOSについては、Mellanox Onyxで対応済みであり、Cumulus LinuxやSONiCは順次サポートの予定という。

華為技術日本は、「セグメントルーティングIPv6(SRv6)」を活用したサイレント障害検知ソリューション「iFIT」を出展する。SRv6の拡張ヘッダを活用し、フロー単位で測定内容を柔軟に定義できるとする。テレメトリ―により、秒単位でデータ収集と障害箇所の特定が可能。また、1パケットの損失も検知できるという。

アイビーシーは、同社のシステム情報管理製品「System Answer G3」とAPRESIA Systems のスイッチに搭載されたパケット監視制御機能「バーストレコーダー」の連携を発表している。バーストレコーダーでは、トラフィックの流量を計測し、100万分の1秒単位のバーストトラフィックを検知できる。これをDDoS攻撃などの分析につなげることが可能。今回の提携では、バーストトラフィックのデータを、テレメトリとしてAPIで直接System Answer G3に取り込めるようになった。これにより、バーストトラフィックを容易に可視化できるという。

キーサイト・テクノロジーが出展する「IXIA Hawkeye」は、ソフトウェアとハードウェアの「エンドポイント」と呼ばれるネットワーク測定装置を組み合わせ、受動的なモニタリングに加えてトラフィック送出によるアクティブなモニタリングを実施することで、サービス、サーバ/拠点同士などのネットワークパフォーマンスをチェックするツール。ソフトウェアのエンドポイントは、さまざまな場所に配置できるため、VPNやWi-Fiを含め、柔軟なネットワーク管理ができるという。最新ハードウェアエンドポイントの「Hawkeye Vision E1S」は1Uサイズで、支店や店舗などの小規模事業所におけるLAN/WANの測定に適しているという。

WAN可視化SaaSの「Thousand Eyes」では、同社が運用するソフトウェアエージェントおよびユーザー組織がサーバ/一部ルータ、ユーザー端末にインストールできるソフトウェアエージェントを通じた定期的なトラフィック送出で、接続パフォーマンスを監視できる。

同サービスでは2018年6月に、Amazon Web Services(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform(GCP)の各リージョンにおける測定ポイントの展開を発表した。これにより、マルチクラウド展開に関連し、同一クラウドの異なるリージョン間や、異なるパブリッククラウド間のネットワークパフォーマンスを容易に計測、可視化できるようになった。また、ユーザー端末のWebブラウザで動かすエンドポイントエージェントでは、Wi-Fiを含めた社内ネットワーク監視ができるようになった。

サウザンドアイズ・ジャパンでは、Interop会場のバックボーンを構成するShowNetを対象に、ShowNetにおけるBGP広告や、ShowNet と外部ネットワークの接続性の可視化と監視にチャレンジするという。

アプリケーション/ユーザー体感を起点とした性能管理に注目

関連して、「アプリケーションパフォーマンスモニタリング(Application Performance Monitoring:APM)」というジャンルが以前より存在する。Gartnerの定義では、次のようになっている。

「Gartnerの定義では、application performance monitoring(APM)とは単一あるいは複数のソフトウェア/ハードウェアのコンポーネントで、『エンドユーザー体験モニタリング』『ランタイムでのアプリケーションアーキテクチャ検知、モデリング、表示』『ユーザーに着目したトランザクションプロファイリング』『アプリケーションの文脈でのコンポーネント単位の詳細モニタリング』『分析』という5つの機能次元を満たすものである」

APM製品では、実際のアプリケーションのトランザクションレスポンスを計測すると共に、アプリケーションのクラスやメソッドのレベルで実行時間を取得する。これらのデータを活用し、アプリケーション運用の「健康度」をモニターできる。また、パフォーマンス不足やアクセスエラーといった問題の発生原因を探ることができる。

ただし、パフォーマンス不足などの原因は、個々のアプリケーションコンポーネントではなくITインフラにあることも多いため、APMツールではアプリケーションが動作しているサーバのCPU/メモリ/稼働プロセス、ネットワークなど、インフラ関連についても常時監視することが多い。また、アプリケーションが物理サーバから仮想マシン、そして最近ではコンテナに移行しつつあり、さらにマイクロサービス化が進み始めていることから、こうした環境の監視に力を入れる製品が増えている。さらに、アプリケーションのWebページロード時間など、「パフォーマンス」の計測にユーザー体感関連の指標を取り入れる動きも強まっている。

セイコーソリューションズは、そうしたAPM製品の一つである「Dynatrace」を出展する。同製品は、インフラからユーザー体感までの各種指標をリアルタイムで可視化する。また、アプリケーションの応答時間をはじめとした指標のベースラインを機械学習で自動的に設定、逸脱が発生した場合の原因究明についても、機械学習によって自動化を進められるという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.