6人で仮想サーバ850台、150VLANのプライベートクラウド運用からハイブリッド化へ――東レシステムセンターが直面した課題と解決策:特集:百花繚乱。令和のクラウド移行(13)

多数の事例取材から企業ごとのクラウド移行プロジェクトの特色、移行の普遍的なポイントを抽出する本特集「百花繚乱。令和のクラウド移行」。東レシステムセンターの事例では、ハイブリッドクラウド化のポイントを中心にお届けする。

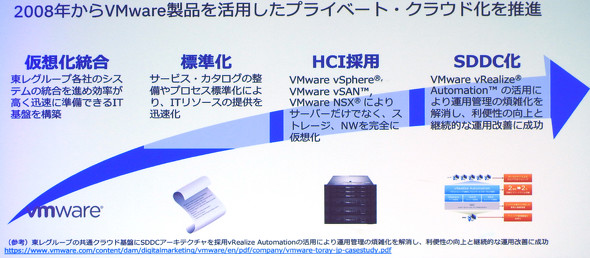

2008年から9年かけて既存ITインフラのプライベートクラウド化を推進した東レシステムセンター。HCI(Hyper-Converged Infrastructure)やVMware製品の導入などにより、SDDC(Software-Defined Data Center)化を実現し、利便性の向上と継続的な運用改善を行える基盤を構築したものの、それでも運用リソースが足りず、幾つかの課題に直面した。このため、ハイブリッドクラウド環境としてシームレスに連携可能な「VMware on IBM Cloud」による(パブリック)クラウドへの移行を行ったが、その際にも5つの技術的な課題が浮上したという。

2019年6月に開催されたIBMのイベント「IBM Think Summit Tokyo」のテクノロジーセッション「東レグループがハイブリッドクラウド採用で直面した課題と解決策〜VMware on IBM Cloudお客様事例〜」に東レシステムセンター ネットワーク事業部 ITPサービス課の藤原直樹氏が登壇。ハイブリッドクラウド化のポイントを紹介した。

9年かけて既存ITインフラのプライベートクラウド化を推進したが

東レグループの情報システム子会社として1985年に設立され、ITの側面から東レグループ各社のビジネスを支援している東レシステムセンター。連結従業員は約400人で、品質や生産性向上に貢献するためのITシステムやITサービスの企画、運用を行う。

同社は2008年からVMware製品を活用したプライベートクラウド化を推進。「VMware vSphere」による仮想化統合から始まり、サービスカタログの整備やプロセスの標準化、「VMware NSX」と「VMware vSAN」によるHCIの導入、「VMware vRealize Automation」採用による自動化の推進など、VMwareが推奨するSDDC化を実現し、利便性の向上と継続的な運用改善を行える基盤を構築したという。

こうして2017年にリリースしたプライベートクラウド基盤だが、幾つか課題も発生し始めた。

「プライベートクラウド基盤の運用は6人体制で、仮想サーバ850台、150VLANを管理していました。当時の課題は大きく3つありました。1つ目は物理リソースの枯渇です。全社的な設備投資抑制の方針により、データセンターの拡張やサーバ増強が困難になりました。2つ目はインフラ運用負荷の高まりです。自社運用のため運用負荷が高くリソースをより付加価値の高い業務にシフトすることが困難でした。3つ目は新技術の迅速な取り入れです。オンプレミスの環境だけではAI、IoTといった最先端テクノロジーに追随することが困難でした」(藤原氏)

2018年度から段階的にハイブリッドクラウド化し、マルチクラウドの運用を目指す

そこで取り組んだのが、クラウドネイティブとマルチクラウド運用を見据えた次世代インフラの実現だ。ソリューションとしては、ハイブリッドクラウド環境としてシームレスに連携可能な「VMware on IBM Cloud」によるクラウド移行を採用した。

藤原氏によると、IBM Cloudを採用した理由としては「オープンスタンダードなアーキテクチャを備えること」「『IBM Watson』などのAI関連技術や、IoTへの対応、クラウドネイティブ技術への対応に積極的なこと」「同じ契約、同じアーキテクチャの中でSoR(System of Record)領域のシステムの移行とクラウドネイティブ対応の両方ができること」「SI、コンサルティング、アウトソーシングなどを総合的に提供できること」などだった。

「オンプレミスの『V17基盤』(2017年度に作成)とパブリッククラウドの『V20基盤』(2020年度から利用予定)は、NSX、『VMware Hybrid Cloud Extension』(以下、HCX)、『VMware vRealize Suite』を活用して、仮想マシンのデータとアプリケーションを連携させています。パブリッククラウドはIBM Cloudのシングルテナントです。一方で、APIを使ってAmazon Web Services(AWS)やMicrosoft Azureといった別のクラウドとも連携できるようになっています。マルチクラウドの運用管理には『IBM Services for Multi Cloud』を活用しています」(藤原氏)

移行スケジュールとしては、2018年度からハイブリッドクラウド化に着手し、2019年度以降、段階的にパブリッククラウドを利用するものとした。移行期間中は前世代の基盤を継続利用するハイブリッドクラウド基盤として運営するかたちだ。

具体的には、2019年度は、V17基盤をメインストリームとし、V20基盤の準備を進める。2020年度以降は、V17基盤の凍結を行いつつ、V20基盤をメインストリームとして運用。併せて2023年度から利用する「V23基盤」の準備を開始する。V23基盤では、マルチクラウドでの運用が可能になるという流れだ。

この間、業務システムの台数規模は増え続けるが、オンプレミスの既存基盤を利用する台数は減少し続ける。一方、新規の業務システムを新基盤で開発し、稼働させることで、ハイブリッドクラウド、マルチクラウドを活用した業務システムは増えていくことになる。

技術面で課題になった5つのポイントと、その解決策

ハイブリッドクラウド化では、幾つか技術的な課題があった。

1つ目は、オンプレミスかパブリッククラウドかをユーザーに意識させずに移行することだ。そこで「VMware NSX Edge Service Gateway」を使ってオンプレミスとパブリッククラウド環境をL2VPNで接続し、HCXや「VMware vMotion」を使って移行を実施した。HCXでは、IPアドレスやMACアドレスの変更もなく無停止でのクラウド移行が可能だという。

2つ目は、「移行して終わり」ではなく、オンプレミスとパブリッククラウドを双方向で行き来できるようにすることだ。そこでクラスタのEVC(Enhanced vMotion Compatibility)を変更して、オンプレミスとパブリッククラウドの仮想マシンのCPU世代差を埋めた。なお、vSphere 6.5まではクラスタ単位でEVCを構成する必要があるが、vSphere 6.7以降では、仮想マシン単位でEVCモードの有効/無効を管理できるようになっている。

3つ目は、初期コストをいかに抑えてスモールスタートするかだ。IBM Cloudでは「VMware vSphere on IBM Cloud」「VMware vCenter Server on IBM Cloud」(VCS)、VMware Cloud Foundation on IBM Cloud(VCF)の3種類を顧客の要件に合わせて提供するが、このうちVCSを選択し、さらに必要最小構成からスタートした。

4つ目は、オンプレミスと同等以上の高可用性を実現すること。これを実現するためにバックアップリカバリーツールの「Veeeam」をIBM Cloud上で動かす「Veeam on IBM Cloud」サービスと「Availability Zone」を利用することによって可用性を高めた。

5つ目は、ライセンス持ち込みによる既存アセットの有効活用だ。通常、「VCPP(VMware Cloud Provider Program)」ライセンスとBYOL(Bring Your Own License)ライセンスは、「VMware vCenter Server」(以下、vCenter)レベルで分離して利用するのが原則になっている。IBM CloudではvCenter配下の全てのノードで混在が可能。また、自社のクラウド環境に対してvRealize Automationによる自動化や「VMware vRealize Log Insight」によるログ分析も可能だという。

今後の展開は、マルチクラウド運用の委託とクラウドネイティブへの対応

今後の展開として藤原氏は、大きく2つの取り組みを挙げる。

1つ目は、マルチクラウド時代を見据えた運用委託だ。VMware on IBM Cloudをベースとしたハイブリッドクラウド環境の運用に加え、マルチクラウド時代を見据えたIBMの運用サービスを利用する計画だ。

2つ目は、クラウドネイティブへの対応だ。IBM CloudはVMware環境の移行だけではなく、クラウドネイティブ技術にも対応している。例えば、Kubernetesを利用する場合、プライベートクラウド(「IBM Cloud Private」)とパブリッククラウド(マネージドサービス「IBM Cloud Kubernetes Service」)を同じKubernetesアーキテクチャで管理できるので、これらを柔軟に使い分けていくという。

藤原氏は最後に、IBM Cloud採用の成果を「クラウドとシームレスに連携し、固定資産の削減とコスト抑制ができたこと」「インフラ運用からの解放により、付加価値の高い業務にシフトできるようになったこと」「クラウドネイティブな最新テクノロジーを迅速に取り入れられるようになったこと」の3つにまとめ、講演を締めくくった。

この移行事例のポイント

- プライベートクラウド基盤では、6人体制で、仮想サーバ850台、150VLANを管理していたが、物理リソースの枯渇、インフラ運用負荷の高まり、新技術の迅速な取り入れが課題になり、ハイブリッドクラウド化を決断。これらの課題を解決し、ハイブリッドクラウド環境としてシームレスに連携可能な「VMware on IBM Cloud」によるクラウド移行を採用した。オープンスタンダードなアーキテクチャを備えるため、必要なものを柔軟に取り込める点も注目したい。

- 初期コストを抑えてスモールスタートするために、ライセンス持ち込みなども考慮。インフラ運用からの解放に伴い、付加価値の高い業務へのシフトやクラウドネイティブへの対応、AI、IoTといった最先端テクノロジーの採用を見据えることができた。

- パブリッククラウドでは、IBM Cloudのみならず、APIを使ってAWSやAzureといった別のクラウドとも連携するマルチクラウドを活用。マルチクラウドの管理にもベンダーの製品や運用サービスを採用する。

特集:百花繚乱。令和のクラウド移行〜事例で分かる移行の神髄〜

時は令和。クラウド移行は企業の“花”。雲の上で咲き乱れる花は何色か?どんな実を結ぶのか? 徒花としないためにすべきことは? 多数の事例取材から企業ごとの移行プロジェクトの特色、移行の普遍的なポイントを抽出します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

1000万ダウンロード規模の「ロマサガRS」が障害を回避できた理由

1000万ダウンロード規模の「ロマサガRS」が障害を回避できた理由

アカツキでエンジニアを務める駒井祐人氏が、スマートフォンゲームアプリ「ロマサガRS」でどのように障害を回避したのか紹介した。 期待のサービスはなぜ「総売り上げ3万5400円」でクローズに至ったのか――失敗から学び成長するための6項目

期待のサービスはなぜ「総売り上げ3万5400円」でクローズに至ったのか――失敗から学び成長するための6項目

「失敗の振り返り」は、同じ間違いを繰り返さないために必要なことだが、できれば避けて通りたいツラい作業。2019年4月24日に開催された「明日の開発カンファレンス」では、貴重な「公開振り返り」が行われた。 青山Pが振り返る「ドラゴンクエストX」3つの失敗――消すつもりのコードが本番環境に

青山Pが振り返る「ドラゴンクエストX」3つの失敗――消すつもりのコードが本番環境に

スクウェア・エニックスでドラゴンクエストXのプロデューサーを務める青山公士氏は「ドラゴンクエストX」の3つの不具合を振り返り、サービス開発、運用時の教訓を紹介した。