New Relic、「あらゆる監視データの取り込み」や直接ログアクセスなど、新機能を発表:パイオニアは運行管理サービスで採用

「可観測性プラットフォーム」のNew Relicは2019年10月10日、パイオニアによる採用と、「あらゆる」監視データの取り込みやダッシュボードから即座にログの該当箇所に到達できる新機能などを発表した。機械学習/AIを活用した機能の開発も進行中という。

APM(Application Performance Management:アプリケーション性能管理)に始まり、「可観測性プラットフォーム」として管理対象や顧客対象を広げてきたNew Relicは2019年10月10日、国内で新機能を発表した。

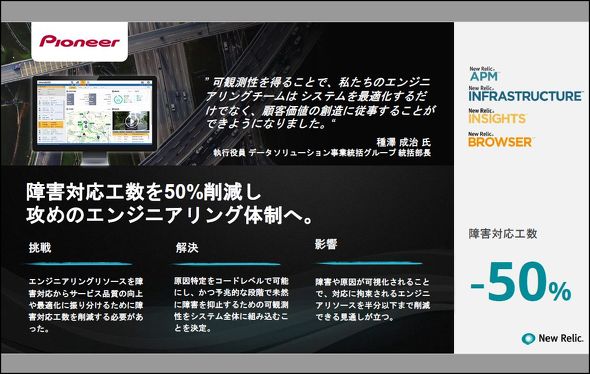

ZOZOテクノロジーズ、ドワンゴ、Sansan、PayPayなどで採用されてきたNew Relicだが、約1年前に設立された日本法人はIT企業以外への導入も推進してきた。コマツに続き、パイオニアもクラウド型運行管理サービスでNew Relicを採用したという。導入効果として、実質3カ月以上を要する障害原因分析を12時間以下に短縮すると共に、エンジニアの工数を50%以上削減した。また、New Relicではリアルタイムユーザーモニタリングで、機能の利用率などのデータを取得できるが、これらを活用することで、企画部門の新機能に関する開発判断が容易になったという。

New Relic日本法人の小西真一朗社長は、日本でデジタル変革が進まない理由の一つに、従来ビジネスの品質や仕様が確立しており、高い精度で実現されている点があると主張する。一方、デジタル型ビジネスは従来ビジネスと顧客体験の計測方法が異なり、品質や仕様に関する指標を見いだしにくい。また、コンテナ化、マイクロサービス化などでモニタリングも困難になりつつある。このため事業とビジネス双方の状況が把握しきれず、挑戦する判断がしにくい事情があると、小西氏は話した。New Relicは「ビジネスとシステムを直結して観測できる仕組み」として進化しているという。

New Relicは今回、「取り込むデータの多様化」「データ理解支援」「データ可視化の自由度向上」で新機能を発表した。具体的には次の通り。

- テレメトリー/トレース/ログでは、これまでNew Relicのエージェント経由でしかデータを収集できなかったが、今回の新機能で、多様なテレメトリー/ログデータを直接取り込めるようになった。fluentd、Logstash、Amazon CloudWatchなどのログデータや、Prometheus、Zipkin、Micrometer、OpenTelemertyなどのモニタリング/トレーシングデータを、別システムで管理するのではなく、全てNew Relicに統合し、包括的な相関分析が行えるようになったという。

- 「New Relic Serverless for AWS Lambda」を一般提供(GA)開始。これによりAWS Lambdaを内側からモニタリングできるようになったという。

- 「Logs in Context」と呼ぶ新機能(プライベートβ段階)では、稼働状況を可視化した画面で障害などの発生が表示されるが、ここからドリルダウンしてログの該当箇所に到達できるようになった。複数のツールを使い分けることなく、監視からトラブルシューティングまでを単一ツールで実行できるという。

- 「New Relic AI」を、2020年初めから順次提供開始する。事前設定ルールに基づくログデータの整理、機械学習に基づくアノマリー検知、アラートの種類と最適な対応者のひも付け、人の動きの学習による精度改善といった機能を提供するという。

- ユーザーインタフェースを自由にカスタマイズし、ダッシュボードアプリケーションとして開発できるようになったという。また、「Developer Hub」では、New Relicやユーザーの開発したダッシュボードアプリケーションを共有できるという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.