ひまわりリアルタイムWebの安定運用実験に向けてNICTが「広域負荷分散システム」を構築:拠点間の接続にはL2 VPN網を利用

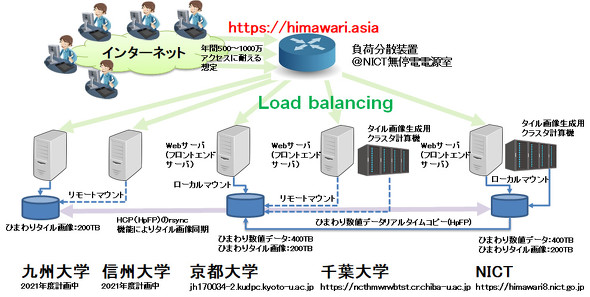

NICTの総合テストベッド研究開発推進センターは、「ひまわりリアルタイムWeb」の安定運用実験に向けて、「広域負荷分散システム」を構築した。京都大学と千葉大学を、JGNとSINETのL2 VPN網で接続し、各拠点でWebサーバを稼働させる。

情報通信研究機構(NICT)は2021年7月16日、「ひまわりリアルタイムWeb」の安定運用実験に向けて、L2 VPN(Layer2 Virtual Private Network)網を活用した負荷分散システムを構築し、実運用実験を開始したと発表した。

1日100万アクセスがあっても安定稼働するWebサイト

ひまわりリアルタイムWebは、気象衛星ひまわりが撮影した画像を最高解像度でリアルタイムに公開しているWebサイトだ。NICTが開発し、NPOの太陽放射コンソーシアムとともに実験的に運用している。

2015年7月の公開後、同サイトへのアクセスは年々増加しており、2019年ごろから年間アクセス数は300万を超えるようになった。2019年10月の大型台風19号接近時には、アクセスの急激によってWebサーバのCPU負荷が高まり、ひまわりリアルタイムWebが利用できなくなった。

今回構築した広域負荷分散システムは、こうした課題を解決することが目的。学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(JHPCN)プログラムの一環として構築され、NICTの総合テストベッド研究開発推進センターと京都大学、千葉大学の3拠点をつなぐ。拠点間の接続にはNICTが運営する研究・教育用コンピュータネットワーク「JGN」(Japan Gigabit Network)と学術情報ネットワーク「SINET」(Science Information NETwork)のL2 VPN網を利用する。各拠点でWebサーバを稼働させることで、アクセスが急増しても負荷を分散できる。

構築した負荷分散システムの実証実験は、2021年7月に開始する予定だ。今後は、九州大学や信州大学、筑波大学などとも接続し、負荷分散の冗長性を高める。NICTは「1日当たり100万を超えるアクセスがあっても安定稼働するWebサイトの構築を目指す」としている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

VMware Cloud on AWSとオンプレミスを接続するための選択肢(3)L3 VPNと応用、NAT編

VMware Cloud on AWSとオンプレミスを接続するための選択肢(3)L3 VPNと応用、NAT編

VMware Cloud on AWSとオンプレミスの接続については、これまでDirect Connectによる接続や、VMware NSXによるレイヤー2 VPN(L2 VPN)について説明した。今回は、レイヤー3 VPN(L3 VPN)、VPN接続の応用例、NAT(Network Address Translation)について説明する。 「SASE」(サッシー)の効果はテレワークのトラフィック改善だけではない――DX実践にも欠かせない

「SASE」(サッシー)の効果はテレワークのトラフィック改善だけではない――DX実践にも欠かせない

ガートナーが2019年に提唱したセキュリティフレームワーク「SASE」(サッシー)では、ネットワークとセキュリティを包括的に扱うことを目指している。クラウドを利用してネットワークトラフィックの負荷分散ができることはもちろん、「従業員が快適に仕事をする環境を整える」という情報システム部門本来のミッションを果たしやすくするものだという。ユーザー企業が自社のネットワークをSASE対応にするメリットは何か、どうすればSASE対応にできるのか、SASEサービスを選択する際に注目すべきポイントは何だろうか。 これからの企業ネットワークはどうなる?――Windows Serverとネットワーク仮想化技術の現在と未来

これからの企業ネットワークはどうなる?――Windows Serverとネットワーク仮想化技術の現在と未来

ニューノーマルな時代に向けたMicrosoft&Windowsテクノロジー活用の新たな道筋を探る本特集。企業のビジネス革新を支援し、エンドユーザーの利便性と生産性の向上に寄与するテクノロジーとはどのようなものか。第1弾は、「Windows Serverとネットワーク仮想化技術」を深掘りする。