プロダクト開発における「最適化の呪縛」は何がマズいのか? ITビジネスの価値提供力が減衰する理由と対策:「不確実性を飼いならし、不確実性を愛する」

社会や消費者にとってうれしいプロダクトを作るためにはどのような考え方が大切なのか。収益向上につながるプロダクトを作るためには何が重要なのか。『カイゼン・ジャーニー』『正しいものを正しく作る』筆者として知られる市谷聡啓氏が「Cloud Native Week 2023 夏」で講演した。

ビジネスとITが一体化する中で、顧客接点となるアプリケーションやプロダクトを素早く開発し、リリースすることが求められている。一方、ビジネスとしてアプリケーションやプロダクトを提供する上では、スピードだけでなく、どうすればそのアプリケーションやプロダクトを使ってもらえるのか、喜んでもらえるのか、お金を払ってくれるのかといった観点も欠かせない。

@IT主催のオンラインセミナー「Cloud Native Week 2023 夏」の基調講演に登壇したレッドジャーニー 代表の市谷聡啓氏は、大企業からスタートアップまで規模を問わず共通課題となっている「最適化の呪縛」が価値提供力を減衰させているとした上で、変化し続ける社会に適応させるプロダクト開発や、プロダクトマネジメントのポイントを解説した。

世の中に価値を届けるための「探索、適応」のケイパビリティが圧倒的に必要

激しく環境が変化する今、ビジネスを通じて価値を提供するには、環境に素早く適応していくことが求められる。ビジネスとITが一体化する中、カギを握るのがITシステムだ。市谷氏は「どのような企業であっても『探索、適応』と呼ばれる力が必要になってきた」と指摘する。

市谷氏は仮説検証、アジャイル支援、組織アジャイルが専門で、事業として「正しいものを正しくつくる」支援、「組織を芯からアジャイルにする」支援をしている。これまでの経験を基にこう話す。

「伝統的で大きな組織であっても、若く小さな組織であっても、世の中に価値を届けるための『探索、適応』のケイパビリティが圧倒的に必要になってきました。探索、適応とは、仮説を立て、検証し、判断、実行するサイクルを回すことで、事業やプロダクトを『探す、変える』こと。端的に言えば、価値とは何かということを『探す』という活動と、その結果から判断を変えたり、異なる行動を取ったりする2つの活動で支えられているということです。今まさに事業組織として何が価値となりえるのかを見つけていく必要があり、組織外の社会、顧客との対話を通じて、価値を見直す必要があります」(市谷氏)

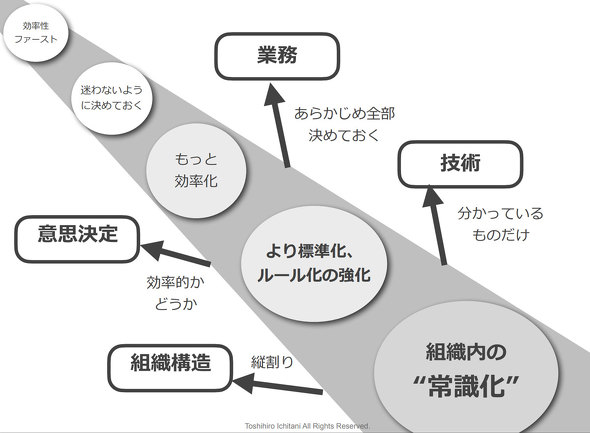

市谷氏によると、日本の組織には共通課題がある。それは「最適化の呪縛」だ。

「最適化の呪縛とは、かつての強い日本の組織といわれた1980年代から連綿と培われてきたもので、効率性をいかに上げていくか、技術をいかに効率性に資するかで判断するという組織のケイパビリティのことです。効率性を高めることで競争優位性を実現してきた流れから来ています。効率性を高めるための事業作りに迷いが生じることはなく、何が正解かをあらかじめ示しそれにのっとって進めることで、組織の中で標準化やルールの強化が進められてきました。最適化は当然必要ですが、社会が動き続ける状況で、自分たちが提供するものが本当に世の中に必要とされ続けるかどうかはかなり怪しくなってきています。何がよりヒットする価値なのか、新たな価値提供のためのケイパビリティ自体が『最適化の呪縛』により減衰しています。そこできちんと価値提供できているかを探索しなければならないのですが、そのすべも事業組織に備わっていない、あるいは弱くなってしまっているのです」(市谷氏)

これは大企業だけでなく、若い小さな組織にも同様に当てはまる課題となる。それは、事業、組織が軌道に乗り、継続できている時点でそこに最適化の呪縛があるためだ。

「正しいものを正しく作る」ために、仮説検証型アジャイル開発に取り組む

では、探索、適応を事業やプロダクトづくりにおいて、どのように進めていけばよいのか。市谷氏は、その一連の活動を「正しいものを正しく作る」というフレーズで呼んでいる。これは「分かりやすい正解が何かあるわけではない状況で、それを突き詰めて見つけにいく活動をきちんと行い、それをきちんとしたかたちで実現していくこと。探し、作るという両輪を回していく活動」だという。

「『正しいものを正しく作る』を、具体的に何をしたらよいかで落とし込んだものが、『仮説検証型アジャイル開発』です。価値の選択肢を十分に広げ、検証で絞る『仮説検証』と、構想を早く形にしてフィードバックを得る『アジャイル開発』を組み合わせて行う活動となります。さまざまな取り組みを行いますが、今回は、その中からプロダクトマネジメントの中の1つのテーマとして『不確実性を飼いならす』ことを強調したいと思います」(市谷氏)

不確実性を飼いならすという言葉は日常では使わないフレーズだが、不確実性自体は、プロダクトづくりには付き物だという。どういう人たちにどのような価値をどう提供すればきちんと届いて価値を感じてもらえるか、そこに正解はなく、分かりにくい。つまり、ITを通じたプロダクト、ビジネスは常に不確実性を持っているということになる。

「不確実性を野放しにすると、どうなるかまったく分からないプロダクトづくりに陥ります。市場に刺さっていないように見えても、必要なものが分からず、戦い続けることになる。そのまま続けると価値がないものができてしまう。そこで不確実性を下げる活動をします。仮説検証をして、問いから判断までのサイクルを回し、不確実性を低減させます。サイクルを通じて、誰向けにどんな価値を提供すればよさそうかを段階的に理解していきます」(市谷氏)

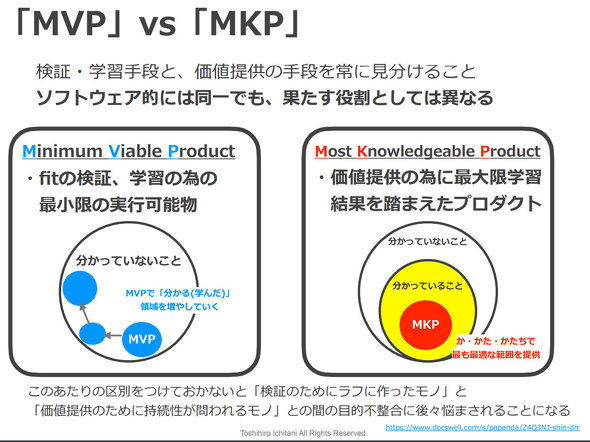

ただ、不確実性をゼロにすることはできない。ゼロにしようとすると膨大な時間と予算がかかることになる。そこで、初めにMVP(Most Valuable Product)と呼ばれる、実用的で必要最小限の範囲で最初に試していくプロダクトを作り、確からしさを得ていくという動きが重要になる。

「MVPの範囲がどこからどこまでになるかという特定を、仮説検証の結果を踏まえて進め、アジャイル開発で形づくりをし、市場に投入して、事業運営を進めていく流れになります。確実性を高める作戦として『ターンアラウンドの最短化』があります。ユーザーに試してもらい、何が必要か理解を正すまでの時間を最短とするような取り組みです」(市谷氏)

不確実性を下げるための取り組みだけでは「最適化のデッドエンド」に行き着く

MVPの検証を経て、プロダクトを市場に投入する際、市谷氏はMVPではなく、MKP(Most Knowledgeable Product)を投入すべきだと指摘する。

「MKPは私の造語です。MVPは価値があるかどうかを確かめるためのアウトプットですが、MKPは価値提供のために最大限学習した結果を踏まえ、それを形にしたプロダクトです。MVPでどういう人たちにプロダクトを提供すればよいか特定したら、分かった範囲で最大限価値のあるビジネスを決め直して市場に投入する。お客さまに使っていただくことをあらためて考えようということです。ソフトウェア的には同一ですが、果たす役割が違うということで区別します」(市谷氏)

一方、市谷氏は仮説検証アジャイル開発を活用するだけで、不確実性を乗り越えることは難しいと指摘する。

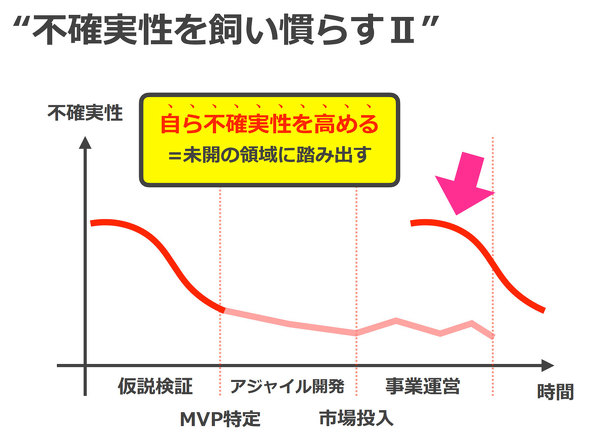

「MVPによる検証と積み重ねと、MKPによる最適化を進めると、最適化の道をひた走ってしまいます。世の中で求められているものに気が付けず、最適化のデッドエンドに行きついてしまう可能性があります。そのため、もう一段作戦が必要になるわけです。それが、不確実性を飼いならすための作戦で、『アンチフラジャイル型のプロダクトマネジメント』となります。変化への対応は、3つあります。変わらないことを目指す『ロバスト』、元に戻ることを目指す『レジリエンス』、そして、変化に適応する『アンチフラジャイル』です。アンチフラジャイルは、変化を受け止めて従来以上の価値提供ができるよう自らを変えていくことです」(市谷氏)

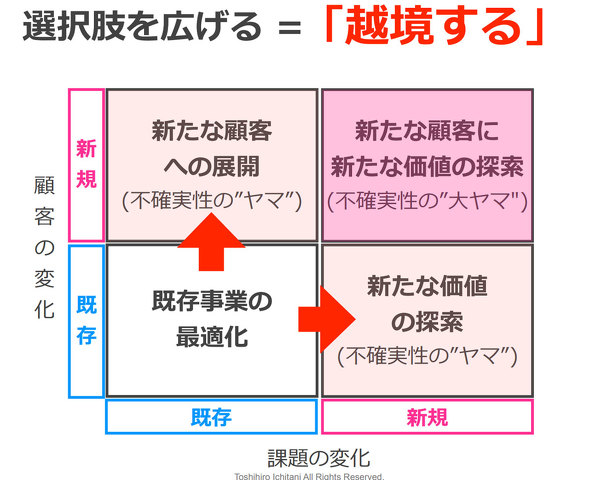

アンチフラジャイルをプロダクトづくりに生かす際には「分からないことを自ら増やす」ことがポイントになる。

「分からないところにこそ価値があります。最初の仮説検証で経験しているように、分からないところに価値があり、それを認めたから事業運営が続いた。分からないことを自ら増やすのは選択肢を広げることです。効率化への最適化を進めると、じょうご状に先が狭くなりますが、そこであえて選択肢を広げ、じょうごの先を広げる。顧客を広げたり、ユーザーの対象を変えたり、新しい課題やニーズを探したりする。プロダクトが若者向けメッセージアプリだったら、世代を変えたり、メッセージだけでなくコンテンツ提供や決済機能を提供したり、医療やコマースなどまったく新しい領域に飛び越えたり。私は、不確実性を高める切り口として『仮説キャンバス』というものを提唱しています。不確実性を増やして混乱するだけでは意味がありません。仮説キャンバスを使って、目的の視座を高めたり、解決する課題を広げたり、届ける顧客や対象とする状況を増やしたりします」(市谷氏)

不確実性と向き合い、そのモメンタムを選択することがマネジメントの意義

不確実性を増やす取り組みで1つ問題になるのは、新しい不確実性の「ヤマ」をいつ作るのかだ。市谷氏は、その際には、3つの観点で状態を見て判断すべきとアドバイスする。

「チーム、ビジネス、プロダクトの3つがヘルシーな状態になっているかを見ます。チームとして停滞感があり、振り返りをしても新鮮味がないとか、ビジネスの収益は安定しているが予測可能になっているとか、プロダクトも技術に対して新しい判断が減り技術検証や会話が減っているとかです。そうなったときに、ヤマが必要ではないかと考えていきます。この3つにユーザーの軸を加えることも手掛かりになります。チームについてユーザーに関する会話が少なくなっている。ビジネスについて、捉えているユーザー像が変わっていない、増えない。プロダクトについてユーザー体験の向上が反映されない、考えられてないなどです」(市谷氏)

もっとも、不用意に不確実性を取り入れようとすると、あっという間に混乱することになるという。そのため、不確実性に踏み出せるように鍛えておくことも重要になる。

「不確実性を高めるということは、チームや開発、運営にゆらぎを招き入れるということです。揺れすぎてカオスに陥らないよう、チーム、ビジネス、プロダクトの3つをそれぞれ鍛えておくことが重要です。チームについては、方向性合わせの練度を高めておく、機動的に動くためのフォーションの工夫を行うなどがあります。また、ビジネスについては、不確実性に向き合う余力を作るためにバッファーを設けることや、数字が落ちた場合における応急策の確率などです。プロダクトは、技術的負債の段階的な返済や、より機能性の高い開発環境への戦略的な置き換え、投資などです」(市谷氏)

もう1つ重要なのは、不確実性のヤマをつくる際に、ヤマとヤマの間隔が長くなっていないかをよく見ておくことだ。

「ヤマの間隔が長ければ、チーム、ビジネス、プロダクトが安定していたということなので、いきなりヤマを作ると、変更影響が非常に大きくなり、混乱を招きます。間隔を長くしすぎないように、何年かごとに大きなヤマをつくるのではなく、さざ波のように、ちいさなヤマを小刻みにつくるというイメージで臨んだ方がよいです」(市谷氏)

その際には、方向性を正す機会を作っておくことも求められる。

「過去から現在を正す『ふりかえり』ではなく、未来から現在を変える『むきなおり』が重要です。向かいたい方向を捉え直して今やるべきことを変えます。その際には、変化を起こすための施策を詰め込む『変化バックログ』を見て点検することを提案しています」(市谷氏)

最後に市谷氏は、次のように述べ講演を締めくくった。

「プロダクトマネジメントとして正しいプロセス、手順だけに焦点を当てても、最適化のわなにはまる可能性が高い印象です。不確実性と向き合い、ときに従い、ときに乗り越えるモメンタムの選択こそがマネジメントの意義です。不確実性を飼いならし、不確実性を愛することが重要です」(市谷氏)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「外部委託中心、コードはほぼ書かない」開発部門がアジャイル内製開発組織に変貌できた理由――KDDIの実例に学ぶ、自律型組織の作り方

「外部委託中心、コードはほぼ書かない」開発部門がアジャイル内製開発組織に変貌できた理由――KDDIの実例に学ぶ、自律型組織の作り方

外的環境やニーズが目まぐるしく変わり、これまでの経験が通用しない予測不能な「VUCA」の時代といわれる今、企業として変化に適応するためどのような取り組みが重要なのか。そして、どう始めればよいのか。KDDIの法人向けサービスの企画、開発部門でアジャイル開発の推進に携わり、現在はKDDIアジャイル開発センターで開発部長を務める岡澤克暢氏に話を聞いた。 商品点数1900万点――「モノタロウ」の強みを伸ばす、コンテナ、Kubernetes活用の裏側

商品点数1900万点――「モノタロウ」の強みを伸ばす、コンテナ、Kubernetes活用の裏側

間接商材を中心としたECサービス「モノタロウ」では、AWSやGCPへのリフト&シフトを進めている。@ITが主催した「ITmedia Cloud Native Week 2023春」に登壇したMonotaROの藤本洋一氏が、同社におけるクラウドネイティブ推進とマネージドサービスを活用する上での注意点や組織に根付かせるためのポイントを語った。 「会社で使っていた椅子が欲しい」――アジャイル開発の有識者に聞いた「コロナ禍における開発現場の変化」

「会社で使っていた椅子が欲しい」――アジャイル開発の有識者に聞いた「コロナ禍における開発現場の変化」

コロナ禍はビジネスにさまざまな影響を与えている。ディスカッションが重要となるアジャイル開発においては、コロナ禍でどういった影響が出ているのか。アジャイル開発に詳しいレッドジャーニーの市谷聡啓氏とRelicの大庭 亮氏に話を聞いた。