解説IDF Spring 2004 Japanレポート 2004/04/20 |

|

|

|

|

2004年4月7日と8日の2日間、千葉県の舞浜でインテルの開発者向けのカンファレンス「IDF Japan Spring 2004」が開催された。2月に米国で開催されたIDF Spring 2004のワールドツアーの一環として開かれたもので、基本的な内容はそれを踏襲したものだが、アップデートされた情報も含まれている。ここでは話題となったプロセッサ・ナンバやUWBについてお伝えすることにしたい。

新しいプロセッサの選択基準「プロセッサ・ナンバ」とは?

クライアント分野で最大のトピックは、間もなく導入されるプロセッサ・ナンバだ。これまでIntel製のプロセッサは、名称プラス動作クロックで呼ばれてきた。例えば、「Intel Pentium 4プロセッサ3.40GHz」といった具合だ。この3.40GHzという動作クロックの代わりにプロセッサ・ナンバが入ることになる。プロセッサ・ナンバは、まず初めに90nmプロセスで製造されるモバイル向けのPentium M(Dothanコア)に、そして新しいLGA775ソケットを採用したデスクトップPC向けのPentium 4(Prescottコア)に導入される。前者の例でいうと、「Intel Pentium Mプロセッサ755」などと呼ばれることが明らかにされている。

このプロセッサ・ナンバの仕組みだが、最初の100番台の数字は、プロセッサ・ファミリを示す。モバイル向けの場合、Pentium Mが700番台、Pentium 4が500番台、そしてCeleron Mが300番台の数字となる。同様にデスクトップ向けは、Pentium 4 Extreme Editionが700番台、Pentium 4が500番台、そしてCeleron Dに300番台が割り当てられる(ちなみにCeleron Dはデスクトップ向けのCeleronプロセッサの新しいブランディングであり、90nmプロセスによるCeleronから導入される)。また、既存の製品にプロセッサ・ナンバが割り当てられることはなく、あくまでも今後リリースされる新しい製品に限って付与されるため、当面は動作クロック表記のプロセッサとプロセッサ・ナンバのプロセッサが並存すると思われる。

|

| 各プロセッサとプロセッサ・ナンバの対応 |

| デスクトップPC向けでは、Pentium 4 Extreme Editonが700番台、Pentium 4が500番台、Celeron Dが300番台となっている。一方、ノートPC向けでは、Pentium Mが700番台、Pentium 4が500番台、モバイルCeleronが300番台となる。 |

プロセッサ・ナンバは基本的に、それぞれのカテゴリで上位のプロセッサに大きな数字が割り当てられているが、上位イコール高性能では必ずしもない。純粋に処理性能だけを比べれば、Pentium MよりもPentium 4が上回ることになる(Pentium 4の方が動作クロックが高い)が、Pentium Mにより大きな番号が割り当てられているのは、バッテリ寿命など性能以外の機能を含めてトータルで判断した上で、モバイル向けにベストとIntelが考えるプロセッサがPentium Mである、ということを意味している。

この例でも分かるように、プロセッサ・ナンバは直接処理性能を示す指標ではない。Intelはプロセッサ・ナンバを、アーキテクチャ、動作クロック、FSBクロック、キャッシュ容量、将来採用されるであろう新しい技術を総合的に踏まえたものにすると述べており、この基準に基づいて10の位と1の位の数字も決められる。「新しい技術」の中には、セキュリティ関連の機能(LaGrandeなど)、仮想化の技術(Vanderpoolテクノロジなど)など、処理性能の向上には直接結びつかない技術が含まれる。プロセッサ・ナンバを用いることで、こうしたクロックだけでは計れない技術の価値を一般消費者に訴求したいということらしい。従ってIntel XeonやItaniumなど、一般消費者向けでないプロセッサについては、取りあえずプロセッサ・ナンバは導入しないとしている。

動作クロック以外の抽象的な数字を製品名に付与したのはAMDのモデル・ナンバが先だが、AMDのモデル・ナンバが同一プロセッサ・ファミリ内での相対的な性能を示している(性能の低いプロセッサのモデル・ナンバが性能の高いプロセッサのモデル・ナンバを越えることはない)のに対し、Intelのプロセッサ・ナンバは同社が考える価値のようなものが基準となっており、必ずしも性能順とは限らない点に注意が必要だ。

Intelはプロセッサ・ナンバ導入の理由について、今後加わる新しい機能が、製品の価値を高めるものであっても必ずしも処理性能を引き上げるとは限らないこと、デュアルコアやマルチコアなどの新技術による性能向上の度合いが動作クロックの値では表現できないこと、を挙げている。もちろん、これはもっともな話ではあるのだが、なぜいまなのか、という問いの答えにはなっていない。プロセッサの動作クロックが、そのプロセッサの価値を十分に反映していない、ということなら、Pentium Mの導入のタイミングでも、Pentium 4で最初にHyper-Threadingテクノロジを有効化したときでもよかったハズだ。むしろ、その方が根拠がハッキリしたのではないかという気がする。Intelは2月にPrescottを発表したものの、現在市場で流通しているのは3GHzまでで、それより高いクロックの製品はほとんど見かけない。モバイル向けのPentium Mは、2003年3月の発表以来、約1年間で100MHzしか動作クロックを引き上げることができなかった。いまごろになってプロセッサ・ナンバといい出したのも、プロセッサのクロックが上げられなくなったからだ、と揶揄されてもしかたない状況だ。

もちろんIntelは、プロセッサ・ナンバを導入したあとも、動作クロックを隠すようなことはしないといっている。また、2004年内に4GHz動作のプロセッサを出荷する、という目標にも変わりはないとも述べている。プロセッサの動作クロック向上を断念したわけではないのだろうが、これまでのように、特にここ2〜3年のようにどんどんクロックが上がる、という時代は終わったのかもしれない。

Itaniumに力が入った基調講演

一方、エンタープライズ分野での話題は、将来IA-32とItaniumプロセッサ・ファミリ(IPF)のプラットフォームを統合(チップセットを共通化)する計画があることを明らかにしたことだ。かねてよりIntelは2007年あたりを目標に、Itaniumプロセッサ・ファミリのプラットフォーム・コストをIntel Xeon並みにすると述べてきた。そのための方法が、チップセットの共通化であると明らかにされたわけだ。まだ先の話であるため、詳細は明らかにされていないものの、少なくともIntelがIPFを放棄するつもりがないことは間違いない。IA-32向けに64bitメモリ拡張技術の採用を明らかにしたことで、市場の一部にはIPFの将来について危惧する声があったが、IntelはIPFの将来についてコミットする姿勢を再度示した格好だ。

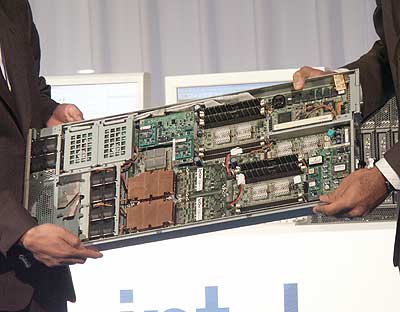

また2日目の基調講演では、Intelのエンタープライズ・プラットフォーム事業本部のエンタープライズ・マーケティング&プランニング・ディレクタのアジェイ・マルホトラ(Ajay Malhotra)氏が、エンタープライズ向けプロセッサのロードマップなどについて講演を行った。この席上、アジェイ・マルホトラ氏は、NECの開発したデュアルプロセッサ構成のItanium 2搭載のブレード・サーバを紹介した。このブレード・サーバは、10Uサイズのエンクロージャ(サーバ・ケース)に、最大9枚のサーバ・ブレードが搭載可能となっている。併せて、NECや日本HP、日立製作所、富士通、マイクロソフトの各担当者が壇上に登場し、IPFの取り組みについて述べた。

|

| NEC製のItanium 2搭載サーバ・ブレード |

| デュアルプロセッサ対応のItanium 2を搭載したサーバ・ブレードをNECが公開した。エンクロージャには、このサーバ・ブレードが最大9枚搭載可能となっている。 |

2月に米国で開催されたIDF Spring 2004と同様、IA-32向けに64bitメモリ拡張技術に話題が集中するのを避けるように、IPFを前面に押し出した内容という印象を受けた。

着実に進むUWBの標準化

通信関連でもっとも注目されたのはUWBの進捗状況だが、今回のIDF Japanでは、なかなか標準化作業が進まないIEEEでの作業と並行して、事実上の業界標準作りを行っていく方針であることが確認された(頭脳放談:第34回 半導体業界にも無線がいっぱい)。UWBの標準化については、IEEEを舞台にさまざまな方式が乱立し、どの方式も標準として承認されるに足る標準化部会の75%の賛成票を得られない状態が続いている。その状況を打破するべく2003年にIntelを中心とするグループとTexas Instruments(TI)のグループが技術仕様を統一、マルチバンドOFDMアライアンス(MBOA)を結成した。同アライアンスはUWBで用いる3.1GHzから10.6GHzの帯域を528MHz単位のバンドに分割、ADSLやETCにも使われている変調方式であるOFDMを組み合わせる方式をIEEEに標準化案として提案している。同時に、製品化に必要な仕様を策定、製品化を進めることで業界標準作りを行う狙いだ。この仕様に賛同するメーカーは、IEEEの標準化部会の70%を超えているとされており、最も有力視されている。

今回のIDF Japanでは、このMBOA仕様に基づくWISAIR社製のPHY(物理層)チップを使い、上位層にUSBプロトコルを用いたデモが行われた。MBOA仕様のUWBは、上位層プロトコルにUSBのほか、IEEE 1394、TCP/IP、Bluetoothなど、すでにソフトウェアモデルが確立している既存のプロトコルを用いることを特徴の1つとしている。

|

| プレスルームでデモを行ったUWBのシステム |

| デモを行ったUWBのシステムは、まだテスト向けということもあり、計測器なみの大きさであった(実際、内部には計測用の各種機能が搭載されているようだ)。テストでは、マルチバンド(3バンド)のOFDMによるデータ転送を行って見せた。写真中央のディスプレイでは、利用している周波数帯が表示されている。ディスプレイ中央左寄りの3つの山がUWBで利用している周波数となる。 |

|

|

| UWBのアンテナ(左)とPHYチップ(右) | |

| 2003年のIDF Spring 2003で見せたUWBのアンテナに比べて格段に小さくなっている。大きさは約5×5cmほどであった。また、公開されたPHYチップは非常に小さく、製品出荷時には安価になることを予想させた。 | |

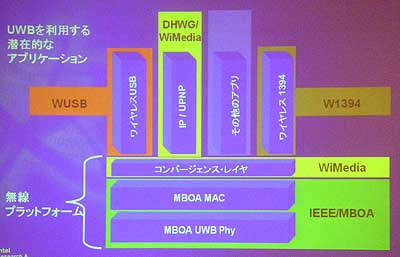

MBOA仕様では、ハードウェア(PHY/MACチップ)と、上位層プロトコルの間にコンバージェンス・レイヤ(WiMEDIAと呼んでいる)を設けることで、ハードウェアの違いを吸収する。これにより、MBOA仕様のチップであればハードウェアを選ばす、豊富な上位層プロトコルをそのまま利用可能にする予定である。現時点では、上位層プロトコルにUSBを用いたWireless USBが現時点で最も先行しているようだ。今回のUWBデモもWireless USBに基づくもので、USB 2.0と同じ480Mbits/sのデータレートを実現していた。

|

| MBOAが提唱するUWBのレイヤ |

| 図のようにMBOAでは、物理層とアプリケーション層を「WiMedia(ワイメディア)」と呼ぶ、コンバージェンス・レイヤを介して接続することで、既存のアプリケーションがUWBを透過的に利用できるように考慮されている。 |

UWBについては、まだ日本での法規制などがどうなるのか分からない部分もあるが、技術的には確実に実用化に向けて進んでいるようだ。2005年にはMBOA仕様の標準化が完了し、製品がリリースされる予定となっている。UWBが実用化されると、周辺機器や家電製品などの接続がワイヤレスで行えるようになる。Bluetoothの標準化時にも同様の文言を聞いた気がするのだが、UWBではデータレートが高いことから、Bluetoothよりも実用性は高いだろう。

IDFというと、次世代のプラットフォームが予見できるかっこうの舞台となっていたのだが、2000年以降、コンピュータの売り上げ低迷の影響か、少々さびしい内容となっている。2003年末から、コンピュータ市場に活気が出てきたことから、2004年9月に開催予定のIDF Fall 2004では、目新しい内容が提供されることに期待したい。![]()

| 関連記事 | |

| 第34回 半導体業界にも無線がいっぱい | |

| 関連リンク | |

| IDF Japan Spring 2004の情報ページ | |

| 「System Insiderの解説」 |

- Intelと互換プロセッサとの戦いの歴史を振り返る (2017/6/28)

Intelのx86が誕生して約40年たつという。x86プロセッサは、互換プロセッサとの戦いでもあった。その歴史を簡単に振り返ってみよう - 第204回 人工知能がFPGAに恋する理由 (2017/5/25)

最近、人工知能(AI)のアクセラレータとしてFPGAを活用する動きがある。なぜCPUやGPUに加えて、FPGAが人工知能に活用されるのだろうか。その理由は? - IoT実用化への号砲は鳴った (2017/4/27)

スタートの号砲が鳴ったようだ。多くのベンダーからIoTを使った実証実験の発表が相次いでいる。あと半年もすれば、実用化へのゴールも見えてくるのだろうか? - スパコンの新しい潮流は人工知能にあり? (2017/3/29)

スパコン関連の発表が続いている。多くが「人工知能」をターゲットにしているようだ。人工知能向けのスパコンとはどのようなものなのか、最近の発表から見ていこう

|

|