2010年度中に市場投入へ

日立、“サーバ仮想化を仮想化”する技術を開発

2009/07/21

日立製作所は同社のサーバ仮想化技術「Virtage(バタージュ)」上で他社サーバ仮想化ソフトウェアを動作させる技術を開発、7月22〜23日に同社が開催する「日立uVALUEコンベンション 2009」で紹介する。日立はこの技術を2010年度中に正式リリースする予定。また、同社が展開を進めているクラウドソリューションへの適用のための検証を進める。

日立のブレードサーバ「BladeSymphony」用に提供されているVirtageは、「ハイパーバイザ」と呼ばれる種類の仮想化技術だが、VMware ESXやHyper-V、Xenなどに比べてハードウェアに近い技術だといえる。物理サーバを複数の論理区画に分割することで、複数のサーバとして扱うことができるが、各論理区画で動作するゲストOSに対して物理サーバのI/Oコントローラを直接見せながら、I/O転送アドレスの変換を行う方式を採用。ファイルシステムについてもゲストOSは物理環境と同一のファイルシステムを利用できる。また、多くのサーバ仮想化技術では同一物理サーバ上の物理CPUを単一のCPUリソースプールとして扱い、共用する形態だが、Virtageではこれと同様な「CPU共有モード」に加え、特定の物理CPUを特定論理区画に割り当てる「CPU占有モード」を持っている。

今回日立が開発したのは、Virtageで設定した論理区画にHyper-Vなどのハイパーバイザを導入し、この上で仮想マシンを安定的に稼働する技術。これにより、クラウド事業者などが、例えばVirtageのCPU占有モードを用いて設定した論理区画を各顧客に割り当て、1社ごとのリソースを確保するとともに、この論理区画上で稼働する他社ハイパーバイザによって可搬性やリソース割り当ての柔軟性を実現することが可能になる。

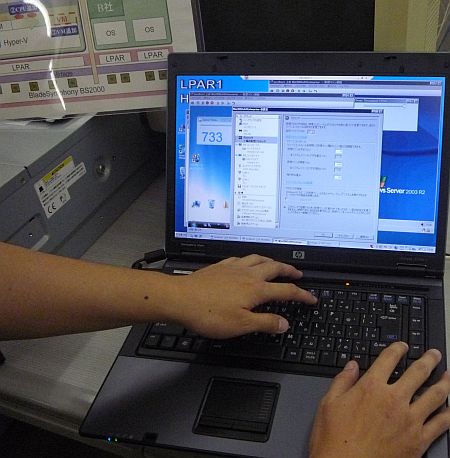

神奈川県秦野市のエンタープライズサーバ事業部では、BladeSymphony BS2000をVirtageで3つの論理区画(LPAR)に分割、このうちCPU占有モードに設定した1つの論理区画でHyper-Vを稼働し、この上でWindows Server 2003とWindows Server 2008の仮想マシンを動作、さらに残りの2つの論理区画を用い、Windows Server 2008とRed Hat Enterprise Linux 5をそれぞれ動かすデモを実施した。

日立 エンタープライズサーバ事業部 第二サーバ本部第三部 部長 庄山貴彦氏は、「今後もメインフレームの受け皿としてのBladeSymphonyの役割があり、一方ですでに発表しているクラウドサービス仮想化環境を貸すサービスの展開がある。また、(異なる)仮想化を統合することも今後はあり得る。大型化するハードウェアの効率利用と顧客の利便性を考えると、こうした仕組みを研究するのは当然。将来的には、メインフレームのように、Virtageのレイヤはハードウェアの一部として意識しないで使えるようにしたい」と話す。

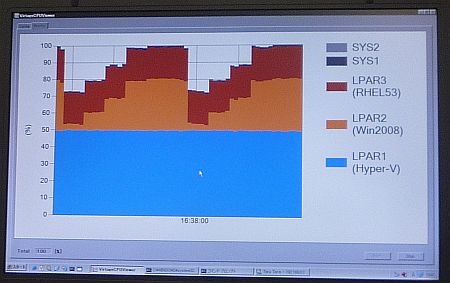

CPU占有モードの「論理区画(LPAR)1」の上でHyper-Vを稼働し、仮想マシンを2つ動かして、双方とも最大の負荷をかけている。この状態で仮想マシン間のリソース配分を変えても、LPAR 1の全体的なパフォーマンスは一定に保たれた。

CPU占有モードの「論理区画(LPAR)1」の上でHyper-Vを稼働し、仮想マシンを2つ動かして、双方とも最大の負荷をかけている。この状態で仮想マシン間のリソース配分を変えても、LPAR 1の全体的なパフォーマンスは一定に保たれた。 Windows Server 2008、Red Hat Enterprise Linux 5をそれぞれ動かすLPAR 2とLPAR 3は共有モードで動作している。LPAR 2とLPAR 3への負荷を変化させても、LPAR 1とこの上で動く2つの仮想マシンへの影響は発生しない

Windows Server 2008、Red Hat Enterprise Linux 5をそれぞれ動かすLPAR 2とLPAR 3は共有モードで動作している。LPAR 2とLPAR 3への負荷を変化させても、LPAR 1とこの上で動く2つの仮想マシンへの影響は発生しない今回の開発では、インテルのバーチャライゼーション・テクノロジー(VT)をどう使いこなすかが焦点となった。OSとハイパーバイザの間を制御が行き来するが、その間にVirtageが入ることになる。日立 中央研究所 プラットフォームシステム研究部 研究員の森木俊臣氏は、「イベントはページテーブルフォールトかもしれないし、マシンチェック関連かもしれないし、外部割り込みかもしれない。ケース・バイ・ケースで行うべき処理が膨大なデシジョン・テーブルになる。VTを隅まで調べて、われわれのやりたいことに合うように、正しくつくり込むことに力を注いだ」という。

Virtageは前述のようにハードウェアに近い仮想化技術だが、メモリアドレス変換や割り込み調停の作業は発生する。この上でさらに一般的なハイパーバイザを動かすとなると、パフォーマンスおよび信頼性の懸念は発生する。

庄山氏によると、Hyper-Vを動かす場合、CPU負荷に関するベンチマークでは、物理環境に比べ90%程度のスループットが達成できているという。これにはインテルが最新CPUのXeon 5500番台に搭載したExtended Page Table(EPT)への対応により、メモリアドレス変換処理が高速化されたことが貢献している。

課題はI/Oパフォーマンスで、現状では物理環境の2分の1くらいに落ちているとする。I/Oについては、インテルが今後VTをさらに進化させ、仮想的な割り込み処理への変換プロセスがほぼなくなれば、大幅に解消できるだろうという。この時期になると、仮想化ソフトウェアベンダがパフォーマンス改善のために工夫する必要はなくなり、メインフレームやUNIXと同等の環境を使えるようになるという。

信頼性の懸念に対して、庄山氏は「Virtageはメインフレームの時代の論理分割。ソフトウェア的にエミュレーションする部分は極力排除している。プロセッサのスケジューリングもメインフレームのタイムシェアリングと同一」なため、Virtage部分にかぎっては高い信頼性を確保できると説明する。

「一般的なハイパーバイザが力を入れるライブマイグレーションのような技術も現段階では実装していない。古いOSも動かせない。細かな分割もできず、現時点では最大16個にとどまっている。その代わり、障害が発生しても、そのパーティションしか影響を受けないように徹底的につくり込むのがわれわれの使命」という。

関連リンク

関連記事

情報をお寄せください:

- Windows 10の導入、それはWindows as a Serviceの始まり (2017/7/27)

本連載では、これからWindows 10への移行を本格的に進めようとしている企業/IT管理者向けに、移行計画、展開、管理、企業向けの注目の機能について解説していきます。今回は、「サービスとしてのWindows(Windows as a Service:WaaS)」の理解を深めましょう - Windows 10への移行計画を早急に進めるべき理由 (2017/7/21)

本連載では、これからWindows 10への移行を本格的に進めようとしている企業/IT管理者に向け、移行計画、展開、管理、企業向けの注目の機能を解説していきます。第1回目は、「Windows 10に移行すべき理由」を説明します - Azure仮想マシンの最新v3シリーズは、Broadwell世代でHyper-Vのネストにも対応 (2017/7/20)

AzureのIaaSで、Azure仮想マシンの第三世代となるDv3およびEv3シリーズが利用可能になりました。また、新たにWindows Server 2016仮想マシンでは「入れ子構造の仮想化」がサポートされ、Hyper-V仮想マシンやHyper-Vコンテナの実行が可能になります - 【 New-ADUser 】コマンドレット――Active Directoryのユーザーアカウントを作成する (2017/7/19)

本連載は、Windows PowerShellコマンドレットについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、「New-ADUser」コマンドレットです

|

|

キャリアアップ

転職/派遣情報を探す

「ITmedia マーケティング」新着記事

「サイト内検索」&「ライブチャット」売れ筋TOP5(2025年5月)

今週は、サイト内検索ツールとライブチャットの国内売れ筋TOP5をそれぞれ紹介します。

「ECプラットフォーム」売れ筋TOP10(2025年5月)

今週は、ECプラットフォーム製品(ECサイト構築ツール)の国内売れ筋TOP10を紹介します。

「パーソナライゼーション」&「A/Bテスト」ツール売れ筋TOP5(2025年5月)

今週は、パーソナライゼーション製品と「A/Bテスト」ツールの国内売れ筋各TOP5を紹介し...