|

富士通のエントリ・ストレージ製品「ETERNUS DX60/DX80」の開発者を直撃し、この製品がどういった目的で、どのように開発されてきたのかを探るシリーズの第2弾として、ここでは使いやすさにスポットライトを当ててみよう。

これまで記憶装置といえばサーバ内蔵のディスクドライブしか扱ってこなかったサーバ管理者にとって、ストレージシステムはまったく未知の世界だ。ストレージシステムを導入することで、いくらディスク障害の恐怖やサーバを個々にバックアップする煩雑さから解放されるといっても、新しい世界を一から勉強しなければならないのはつらい。

そんな管理者が、ETERNUS DX60/DX80は現在のところファイバチャネルが唯一の接続手段だと聞くと、なぜiSCSIに対応しないのかと詰め寄りたくもなってくる(ただし2009年中にはiSCSIおよびSAS接続にも対応の予定)。ファイバチャネルは非常に複雑だというイメージがあるからだ。

ETERNUSの管理ソフトウェアを担当する矢野英治氏は、この質問に直接答える代わりに、ある設定画面を見せてくれた。

|

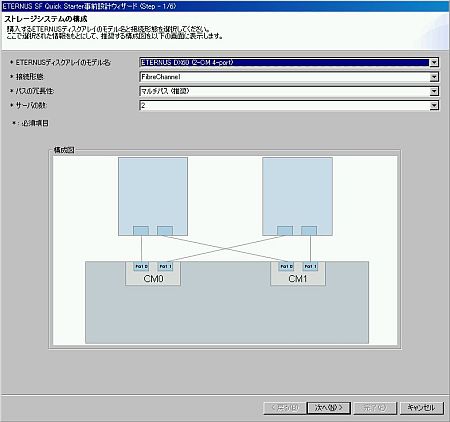

| ETERNUS SF Quick Starterに含まれる事前設計ツールの一画面。サーバとストレージは直結という前提で、ファイバチャネルの設定は完全になくした(画面をクリックすると拡大します) |

これはETERNUS DX60/DX80用に特別に開発された管理ツール「ETERNUS SF Quick Starter」に含まれる、事前設計ツールの画面だ。サーバとの接続をここで構成しているが、「Fibre Channel」(ファイバチャネル)という言葉はあっても、これを接続方法として指定するだけ。設定項目はまったく出てこない。

サーバとストレージを直結している点にも注目だ。大規模なファイバチャネルネットワークを構築するならファイバチャネルスイッチが必要だが、小規模な接続に限っては不要なため、格段に接続が簡単になる。ファイバチャネルスイッチが不要だということは、コストを大幅に減らせるということでもある。

導入するETERNUS DX60/DX80のコントローラ(CMとあるのはコントローラモジュールの略)とポートの構成を選択し、接続するサーバの台数と接続方法(唯一分かりにくいのは「マルチパス」「シングルパス」という言葉だが、マルチパスとは2つのコントローラに冗長的に接続するという意味で、それほど複雑な話ではない)を選ぶだけだ。もちろんサーバ側にはホストバスアダプタ(HBA)と呼ばれるアダプタを装着して、ドライバをインストールしなければならないが、ストレージ側の設定は以上で終わり。あとは図に従って、ポートに正しくケーブルをつなぐだけだ。

ストレージシステムは面倒で、できればかかわりたくないと感じるユーザー企業の担当者に向け、富士通がETERNUS DX60/DX80専用の設定・運用管理ツールとして投入したのが前述のETERNUS SF Quick Starterだ。富士通は前世代の「ETERNUS2000」でWebブラウザによる簡単設定機能を実現していたが、運用管理についてはストレージ統合管理ソフト「ETERNUS SF Storage Cruiser」や、コピー・バックアップ機能制御ソフト「ETERNUS SF AdvancedCopy Manager」という、同社ストレージ全機種に共通の管理ソフトウェアを使ってきた。

|

| 富士通 プラットフォームソフトウェア事業本部 第二プラットフォームソフトウェア事業部 矢野 英治氏 |

矢野氏は、ETERNUS SF Quick Starterを開発した理由について、「『ストレージの管理者がいない』『サーバの管理者でストレージを入れてみたいけれど、ストレージの知識はあまりないし、どうやっていいか分からない』というお客様に、ETERNUS8000のような高機能ストレージ製品と同じ管理ソフトが要るかというとそうではありません。そこで、サーバ管理者が、外付けのディスクをサーバにつなぐのと同じような感覚でストレージが使える管理ソフトウェアを投入しました」と説明する。

ワープロソフトや表計算ソフトでも、機能が豊富になるほど、ユーザーにとってはソフトウェアのどの機能を使えば、自分のやりたいことが実現できるのかが分かりにくくなってくる。富士通はETERNUS DX60/DX80で、前世代機種に引き続き、これまでの管理ソフトウェアによるきめ細かな管理ができるようにしながらも、使いやすさを最優先し、ストレージの初心者ユーザーがよく利用する機能を厳選したETERNUS SF Quick Starterを新たに提供開始した。このソフトではさらに、ETERNUS SF Storage CruiserとETERNUS SF AdvancedCopy Managerという2つの管理ソフトに分かれている機能を1つにまとめることで、作業の簡素化を図っている。

「ETERNUS SF Storage CruiserとETERNUS SF AdvancedCopy Managerの電子マニュアルは詳しく書かれているので、合計で4000ページくらいになっています。しかしETERNUS SF Quick Starterでは機能を厳選し、マニュアルを参照しなくても操作ができるようにGUIを一から作成し直したこともあり、120ページくらいです。一通り画面を紹介してデモするのに1時間程度しか掛かりません」(矢野氏)。

そう言われて実際に触ってみると、ストレージシステム自体の構成からボリューム設定までの一連の設計作業が、試しながらでもおよそ30分で終わるというイメージだ。

ETERNUS SF Quick Starterではまず、構成・設計のためのツール(「事前設計ウィザード」)と、適用・運用のためのツール(「運用管理GUI」)が別になっているところに安心感がある。構成・設計ツールでストレージの構成をある程度試行錯誤しながら設定して確認し、その内容を構成定義ファイルに保存することができる。あとはこの構成定義ファイルを運用管理GUIから読み込み、これをストレージシステムに適用すると、システム構築作業が自動的に実行される。

設計作業は、6ステップのウィザードで行える。

- ストレージとサーバの接続構成の選択

- ストレージとサーバの名前付け

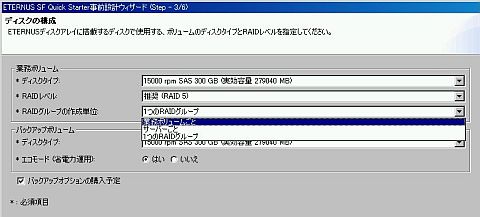

- 利用するディスクドライブのタイプとRAIDレベル、RAIDグループの作成単位の選択

- 業務ボリューム(LUN)の設定

- 連絡先情報の設定

- 設定した構成の確認

ETERNUS SF Quick Starterの事前設計では、入力項目を極力避けて、プルダウンメニューから選べるようにするとともに、その選択肢をある程度限定して示すことで、ユーザーの作業を単純化している。

典型的なおもしろい例はRAIDグループの作成単位の選択だ。ETERNUS SF Quick Starterでは、RAIDグループはシステム全体で1つ構成するか、サーバ単位で設定するか、業務ボリューム単位で設定するか、のいずれかしか選択できないようになっている。また、RAIDレベルは、装置としてはRAID 0、1、1+0、5、5+0、6の6種類に対応しているが、ETERNUS SF Quick Starterで業務ボリュームに設定できるRAIDレベルはRAID 1+0とRAID 5のいずれかのみだ。さらにRAID 5には「推奨」、RAID 1+0には「高速・高性能」という表示により、利用されることの多いRAID 5への誘導を図っている。

|

| RAIDレベルはRAID 5の設定を推奨。RAIDグループはシステム全体で1つつくるか、業務ボリューム単位か、サーバ単位かを選ぶ(画面をクリックすると拡大します) |

「性能については、実際にフィールドで設計を担当しているSEにヒアリングし、この情報とハード開発部門からの情報をもとに、Quick Starter内部のストレージ設計ロジックを作成しています。個々のお客様の環境で最大の性能を発揮させることはできないかもしれませんが、一般的な性能を保証することを目標にしました。ETERNUS SF Quick Starterは、いまサーバ内蔵のディスクドライブを使っていて、ストレージの採用に躊躇(ちゅうちょ)している人に、とにかく1回やってみてください、といえる製品を目指しています。DX60/DX80を使いこなしたくなった人には、従来のETERNUS SF Storage CruiserやETERNUS SF AdvancedCopy Managerをお勧めします」(矢野氏)

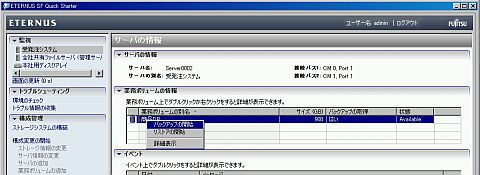

運用面では、業務ボリュームやサーバの名前を別名として日本語で設定できることが、ETERNUS SF Quick Starterの全般的な分かりやすさにつながっている。それぞれの業務ボリュームとサーバとの関係も一目で把握できる。「例えばある業務ボリュームを構成するドライブに障害が起こると、これは人事データを入れているドライブなので、人事のシステムの運用に影響があるかもしれないというメッセージがETERNUS SF Quick Starter上で表示され、電子メールでも通知されます」(矢野氏)

|

| サーバや業務ボリュームには分かりやすい名前を日本語でつけることができる。RAIDグループ、業務ボリュームとサーバの関係が即座に把握できるようになる(画面をクリックすると拡大します) |

サーバ管理者にとって、時に必要となる作業の1つはサーバのディスクドライブの増設だ。この作業も簡単に実行できる。運用管理GUIで「業務ボリュームの追加」を選ぶと、サーバ名が選択できる。加えてボリューム名、サイズを設定し、バックアップしたいかどうかを選ぶだけでいい。

ETERNUS SF Quick Starterでの構成と運用の簡単さは、高速コピー機能(バックアップ)に最も明確に現れている。

事前設計ツールでは、業務ボリュームを設定する際にバックアップボリュームを作成するかどうかの選択肢が表示される。ここで「はい」を選択すると、業務ボリュームのサイズに対して適切だと思われる容量のバックアップボリュームが自動的に設定される。通常の管理ソフトウェアでは、バックアップボリュームをユーザーが別途作成し、業務ボリュームとの関連付けを自ら行う必要があるため面倒だ。

実際のバックアップ作業は、ETERNUS SF Quick Starter上でバックアップしたい業務ボリュームを右クリックすると現れる「バックアップの開始」を選べばいい。リストア(データ復旧)の作業も同様だ。

|

| 業務ボリュームを右クリックするだけで、すぐにバックアップを開始できる(画面をクリックすると拡大します) |

ETERNUS SF Quick Starter上での業務ボリュームのオンライン容量拡張については、次バージョンで対応するという。「こちらも、業務ボリュームを選択して『容量を増やす』を選べばその場で運用を止めることなく増やせるようにする予定です」(矢野氏)。

|

トラブルが発生すると、前述のようにETERNUS SF Quick Starterの画面に文脈をつかみやすいメッセージが出る。また、同様な内容が電子メールでも通知される。例えば「業務ボリューム(受発注システムボリューム)を構成するディスクドライブの異常を検出しました。業務ボリュームへのアクセス性能が低下する可能性があります」といった形だ。事前設計ツールで連絡先情報にベンダのサポート担当を登録しておいて、迅速な対応をしてもらう取り決めをすることも考えられる。

高価なストレージ製品では、ストレージ装置が故障発生時にベンダに対する自動的な通知を行い、これを受けた担当者が駆け付けるようになっているケースが多い。ETERNUS DX60/DX80でもETERNUS SF Quick Starterのメール通知を活用することにより、電話などで伝えるよりも正確な障害情報をベンダに伝えられ、その結果として的確な対応を期待することができる。

◇

ストレージシステムの構成という作業自体は、慣れてしまえばそれほど複雑なものではない。RAIDグループの構成とその上でのLUN(ボリューム)の設定、そしてそれぞれのLUNをどのサーバに使わせるかということに尽きるといってもいい。しかし、設定を間違えるとデータ破壊など影響が大きく、トラブルが発生する可能性もあり、慣れるまでの不安は大きい。

どうしても苦手意識が先に立って踏み出せない一歩。この一歩を踏み出させてくれる存在として、サーバ管理者目線での利用を可能にしてくれるDX60/DX80の管理ソフトウェア、ETERNUS SF Quick Starterに期待したい。

| そんなこといっても結局高いものを買わせようっていうんじゃないの? それとも安かろう悪かろうの製品なの? とお思いの方は前編をお読みください 富士通エントリ・ストレージの開発現場に迫る PART 1 私たち、「安くて使いものになる」ストレージつくりました |

関連リンク |

| ETERNUS SF Quick Starter製品情報 | |

| ETERNUS DX60/DX80紹介 | |

| ETERNUS DX60/DX80製品情報 | |

| ETERNUS DX60/DX80紹介映像 | |

| エントリーストレージ活用支援サイト |

提供:富士通株式会社

アイティメディア営業企画

制作:@IT 編集部

掲載内容有効期限:2009年10月31日

関連リンク |

| ETERNUS SF Quick Starter製品情報 | |

| ETERNUS DX60/DX80紹介 | |

| ETERNUS DX60/DX80製品情報 | |

ETERNUS DX60/DX80紹介映像 |

|

| エントリーストレージ活用支援サイト | |

| データの安全性を保証するDX60/DX80が、 さらに初期コストの負担を軽減しお求めやすく |

@IT/ITmedia リンク |

| 富士通のエントリストレージが80万円以下に(@IT News) | |

| エントリストレージにも上位機種のDNA、富士通(@IT News) |