|

ネットアップは、NAS(Network Attached Storage)の主要メーカーとして、国内ユーザー企業に広く認知されている。そのことは、国内NAS市場での60%近いマーケットシェアを見ても明らかだ。しかし、SAN接続ストレージとしても非常に優れていることが、あまり知られていないのは残念だと、丸紅情報システムズの上村修一氏は話す。多くの日本企業は、他社のSAN接続ストレージの代わりにネットアップのストレージを使うことにより、より柔軟で高性能な、コスト効率に優れたストレージ環境を活用できるはずだという。ネットアップストレージのSAN構成導入推進キャンペーンを展開中の丸紅情報システムズが考えるネットアップのSAN接続ストレージとしてのメリットを、上村氏に聞いた。

上村氏がまず指摘するのは、あらゆるネットアップ・ストレージのベースとなっているWAFL(Write Anywhere File Layout)というファイルシステムの強力さだ。例えば、いまでこそストレージの主要企業が、最先端の機能としてシン・プロビジョニングを語るようになってきたが、WAFLをベースとするネットアップ製品では、昔からこの機能が当たり前のように備わっている。このWAFLのメリットを、NASでは存分に活用しているユーザー企業がたくさんある。しかし、SAN接続ストレージとしてネットアップを利用する際には、このWAFLのメリットを使えないと思っている人が多いのだという。

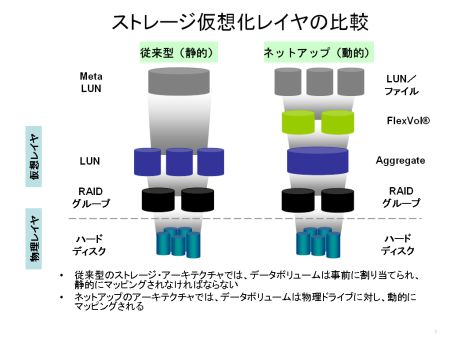

ネットアップのFASシリーズは当初からストレージを仮想化して使う仕組みになっている。

まず複数のディスクドライブでRAIDグループを構成。これを1つあるいは複数まとめて「Aggregate」と呼ばれるストレージリソースプールをつくる。Aggregateはディスクドライブ1本単位で拡張が可能だ。このうえに「FlexVol」という仮想的なボリュームをさらに構成する。20MB以上ならAggregateのサイズまで、どんなサイズでも、何個でも作成可能だ。このFlexVolはWAFLに基づいていて、このうえにOSやアプリケーションが利用するLUNが作成される。WAFLから見るとLUNはファイルに見える形だ。

こうした形で、FASシリーズではストレージが自然に仮想化されている。物理的なディスクドライブやRAIDグループとLUNが1対1の関係で直接結び付いてしまっている一般的なストレージとは構造が異なっている。

|

| ネットアップのストレージでは、物理的なRAIDグループとLUNの間にAggregate、FlexVolが入ることで、高度な仮想化を内在的に実現している(図をクリックすると拡大します) |

ただし、上述のようにAggregateとFlexVolという二重の層を導入することで、パフォーマンスが低下するのではないかという懸念もある。この点について、上村氏は次のように答える。

「(FASシリーズは)FlexVolのブロック番号とAggregateのブロック番号を、それぞれ物理ディスクのデータブロックにひも付けて両方保持する仕組みだ。つまり、あるデータがどこにあるかというときに、即座に両方の番号が出てくるため、変換をすることなく、ディスクのデータブロックに直接アクセスできる。これにより、高速性が確保されている」

遅くなるどころか、ネットアップのストレージでは逆にディスクアクセスを効率化できて高速になるのだという。

一般的なSAN接続ストレージの場合、RAIDグループ全体、あるいはRAIDグループを薄切りにしてLUNをつくる。これによりディスクストライピングを生かし、シークに掛かる時間を短縮化することで高速化を図る。だが、シークや回転待ちの動作が、パフォーマンスの足を引っぱることには変わりがない。

これに対し、ネットアップのWAFLでは、ディスクに対するランダムな書き込みを、シーケンシャルな書き込みに変換する。従って、シークの動作は最低限に抑えられ、高速化が実現する。

このことは、データの保護と高速性の両立も可能にしている。ネットアップのFASシリーズでは「RAID DP」と呼ぶRAID 6構成が標準となっている。二重のパリティを生成するRAID 6がパフォーマンス上不利であることは周知の事実だ。なぜネットアップではRAID 6を標準としているかというと、同社のストレージではWAFLのレベルで、物理ディスクにアクセスすることなくメモリ上でパリティを計算してしまうため、RAID 6だからといってパフォーマンスが低下しないためだと上村氏は説明する。

FASシリーズでは、上記のアーキテクチャをベースとし、FlexVolがデータの書き込みを行う時点で物理ディスクのデータブロックを割り当てる。これは、データが何もないうちから、物理領域を確保しなければならない従来型のストレージと根本的に異なる。

使用されていないデータブロックは、このストレージ装置上に構成されたすべてのLUNが共用し、新たなデータを格納するLUNが必要な分だけ取得する。従来型ストレージのように、ストレージ装置上にLUNをいったん構成してしまうと、いくら空きだらけのLUNがあっても、ほかのLUNからその領域を使えないといったことがない。ストレージ装置上のディスク容量を無駄なく使うことができる一方で、OSやアプリケーションに対しては、実際より大きな容量があるように見せかけることができる。これがいわゆるシン・プロビジョニングだ。

FASシリーズにおけるシン・プロビジョニングは、LUNの縮退にも対応できるという大きな特徴を備えている。これはSnapDriveというソフトウェアの最近のバージョン(SnapDrive 6.1以降)を搭載し、OSにWindows Server 2003/2008を用いる場合に有効な機能。あるLUNで使わなくなった領域を解放し、ほかのLUNのデータ増加時にこの領域を使うことができる。

上村氏が2番目に指摘するのは、ネットアップがコスト効率につながる本当の意味でのユニファイド・ストレージを提供しているという点だ。

最近、「ユニファイド・ストレージ」という言葉を使うストレージ装置ベンダが増えてきた。その意味するところは少しずつ異なる。ファイバチャネルとiSCSIの2つのSAN接続に対応することをユニファイドと呼ぶところもあれば、ファイバチャネルとNASに対応することがユニファイドだとしているところもある。こうした対応は、簡単にやろうとすればできてしまう。

|

| 丸紅情報システムズ プラットフォーム&ネットワーク事業本部 ストレージネットワーク部 担当部長 上村 修一氏 |

例えば、SAN接続ストレージにiSCSIのゲートウェイ(プロトコル変換装置)をかぶせれば、iSCSI接続を提供することが可能だ。また、SAN接続ストレージにNASゲートウェイと呼ばれる装置(ファイルサーバ機能を果たす機器)をつければ、外側からはNASに見える装置ができ上がる。このようなやり方だと、機器構成が複雑化して管理が煩雑になったり、高価になったりする。しかも、接続技術を変えると、共通の機能が利用できないといった問題が発生しがちだ。

一方、ネットアップのFASシリーズは最初から、複数のインターフェイスに平等に対応している。NASとして使うために利用するイーサネットのインターフェイスをそのまま使い、iSCSI接続が可能だ。また、ファイバチャネルのインターフェイスも当初から搭載する。コントローラを増設する必要はないのだ。さらに重要なのは、これらの接続を混在利用する場合でも、同一の管理手段(GUIおよびCLI)で同一の機能を利用できることにある。

「共通の管理ツールにより、管理者は短時間のうちに自分でいろいろなことができる。どんな接続手段(プロトコル)を使ったとしても、ボリュームやLUNをつくるのには数秒しか掛からない。LUNにも物理的な場所を割り当てなくていい。1TBのボリュームを作りたい場合にも、1TBの物理的な空き場所を探して割り当てる必要はない。WAFLで数字的なものを設定するだけだ」(上村氏)。ストレージ上の空き容量を、NAS用のボリュームとSAN接続用のLUNから融通し合うこともできる。

3番目のポイントは、ユニークなスナップショット機能をベースとして、バックアップや、開発・検証のためのクローン(複製)の作成が簡単かつ効率的にできることだ。

一般的なストレージでは、ボリュームコピーのような複製機能を使って1個の複製をつくる場合、単純にいって2倍のストレージ容量が必要になる。バックアップなら1個のコピーさえあればいいという場合もあるだろうが、開発・検証だと、ちょっとしたパラメータを変えたコピーを4個、5個とつくる必要がある。すると単純に、ディスク容量も5倍、6倍用意しなければならなくなる。これではコストが掛かってしかたがない。

一方、FASシリーズの「FlexClone」というクローン機能は、スナップショットをベースとしていて、コスト効率が格段に高い。その最大のカギは、ネットアップのスナップショット技術そのものにある。

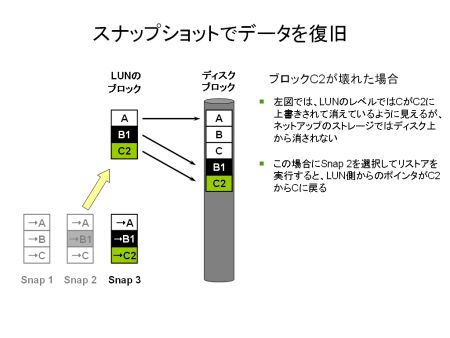

「ネットアップのスナップショットはデータを消さないという考え方に基づいている」と上村氏は説明する。FASシリーズのファイルシステムでは、あるデータブロックが上書きされる場合も、元データは手付かずのまま、上書きのためのデータが別ブロックに書き込まれ、データへのポインタが元データから新データに切り替えられる。こうして次々にデータは蓄積されていき、バージョン管理はデータへのポインタの持ち方だけで行える。最新のデータブロックのデータが壊れていたとしたら、過去のスナップショットで取得したデータポインタの状態に戻すだけで、瞬時にこのスナップショット取得時に巻き戻すことができる。データの入れ替えなどの作業はゼロだ。

|

| ネットアップのストレージにおけるスナップショットは、「消さないスナップショット」だ。従ってリストアの作業は、ポインタをスナップショット取得時の状態に戻すという簡単な作業になる(図をクリックすると拡大します) |

「従来型のスナップショットだと、元のデータブロックを読み出し、これをスナップショットボリュームに書き込んだうえで、上書きする新しいデータを本番ボリュームに書き込む。これでは一度に3回のI/Oが発生してしまう。単純に考えると、ネットアップと同じパフォーマンスを実現するのに、3倍の性能のハードウェアを調達しなければならないことになる」。

FASシリーズでは、このユニークな仕組みを活用することで、FlexCloneを使い、書き込み可能なコピーを瞬時に作成できる。手順はあるスナップショットに対し、クローン名を指定して、コマンド1つを発行するだけだ。複数のクローンを作成する場合は、別のクローン名を指定してコマンドを再発行する。作成されたクローンもポインタの集合体であり、そのままでは追加スペースをまったく消費しない。クローン作成後に、それぞれのクローンに個別の変更を加える場合も、各クローンの上書きデータは未使用ブロックに追記されていく。これを各クローンのデータポインタが追従していくだけなので、共通データ部分を重複的に保持する必要はない。

上村氏は、この機能を例えばSANブートに使うと便利だと話す。SANブートとは、サーバ機のOSやアプリケーションをSAN接続ストレージに格納しておき、このデータを用いてサーバをSAN経由で立ち上げるというものだ。同一のOSを使っていればSANブート対象の複数サーバ間で重複するデータは多い。しかし、FASシリーズのFlexCloneでは、重複データを保持することなく、非常にスペース効率の高いSANブート環境が構築できる。

FlexCloneは元データを残したうえで1つまたは複数のクローンを作り出す機能だが、元データそのものを過去のバージョンに戻す「SnapRestore」という機能も提供されている。こちらもFASシリーズに標準で搭載のスナップショット機能を使うため、効率が高い。SnapRestoreはFlexCloneに比べるとはるかに安価だが、どの時点のスナップショットに戻るかを選択して実行するというオペレーションの簡単さ、LUNのアンマウント作業を自動で行ってくれる安心さ、最長でも5分程度というリストア時間の短さなどから、米国のユーザーの間では普通に使われているという。

|

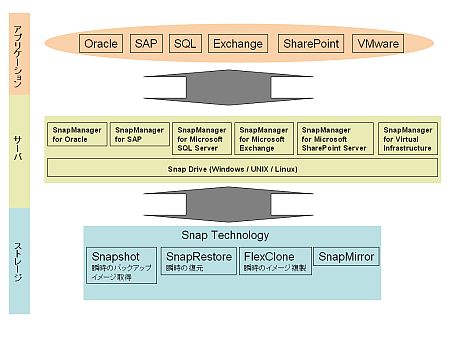

| ネットアップのSnapテクノロジーは、主要アプリケーションとの連携による確実なデータ保護を実現している(図をクリックすると拡大します) |

こうしたSnap技術がアプリケーションレベルで融合されている点も見逃せない。SAPやOracle Database、Microsoft SQL Server、Microsoft Exchangeなどのそれぞれに特化した「SnapManager」があるが、これを使うと、例えばOracleではログも含めた複数のファイルについて、一貫性を確保した状態でスナップショットを取ることができる。SnapManagerから、「SnapMirror」という別の機能で遠隔地へのレプリケーションも可能だ。

これまでネットアップが、いかに他社のストレージとはまったく異なる優れた技術を提供してきたかを紹介した。その先駆的な企業がいま、力を入れている将来有望な技術の1つがFCoE(Fibre Channel over Ethernet)だ。

|

| ネットアップのストレージは、次世代のデータセンター技術として期待されるFCoEにいち早く対応した。スイッチを含めてソリューションとしての提供を開始している(図をクリックすると拡大します) |

FCoEは、ファイバチャネルをイーサネット上で利用する技術。ということは、IPネットワークとストレージ接続を同一のイーサネットケーブル上にまとめ上げることができる。これにより、サーバ側のファイバチャネル用アダプタ(HBA)が不要になり、スイッチについても従来型のファイバチャネル・スイッチは要らなくなる。ストレージもFCoEに直結できれば、データセンター・インフラは非常にすっきりとした構成になり、機器および管理のコストを大きく減らすことができる。

ネットアップは3年も前から、シスコシステムズなどとFCoEの相互接続検証を進めてきており、すでにユーザー企業の希望に応じて、ストレージのFCoE直結に必要な製品とサポートを提供開始している。

数年前に創業したようなストレージのベンチャー企業は、ネットアップを従来型企業だと決め付けることがある。しかし、真実はまったく逆で、常にほかの企業よりも先を見て、ユーザー企業にとってメリットのある技術を取り込んでいくところに、ネットアップの真骨頂がある。

◆

丸紅情報システムズでは、NetAppのSAN構成導入推進キャンペーンを展開している。

キャンペーン特別価格での販売に加え、本体込みで増設用HDD14本以上のシステムを購入すると、HDD14本毎に無償でHDD14本の入った増設ディスクシステムが付いてくるディスク2倍増量サービスを行っているという。

キャンペーンは2010年2月末まで。詳しくは丸紅情報システムズのWebサイトで案内されている。

ホワイトペーパー |

NetApp SANソリューション

NetApp SANソリューションSANでもネットアップは凄い!その威力をアーキテクチャから徹底解説 |

提供:丸紅情報システムズ株式会社

アイティメディア営業企画

制作:@IT 編集部

掲載内容有効期限:2009年09月30日

ホワイトペーパー |

NetApp SANソリューション

NetApp SANソリューションSANでもネットアップは凄い!その威力をアーキテクチャから徹底解説 | |

| ホワイトペーパー ダウンロードページへ | |

関連リンク |

| ネットアップSAN構成導入推進キャンペーン | |

| 丸紅情報システムズ ネットアップ製品紹介ページ |

@IT/ITmedia リンク |

| 日本法人社長が語るネットアップの強さと弱さ(@IT News) | |

| 「EMCとの一騎打ち」、ネットワーク・アプライアンスが追撃宣言(@IT News) |