デスクトップ仮想化からクラウド構築・運用まで:シリーズ3

仮想化・クラウド時代のIT戦略と企業経営戦略:ITのためのテクノロジーからビジネスのためのITへ

ITを駆使しビジネスを革新する、ITは戦略

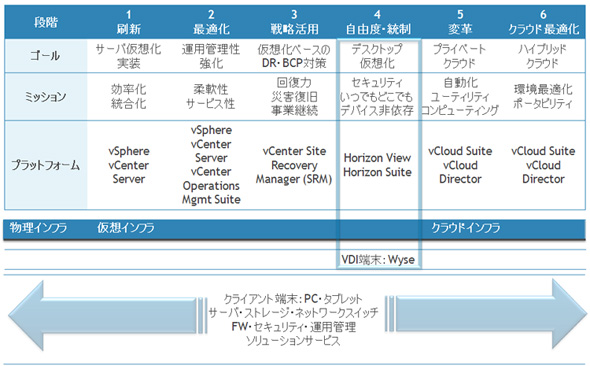

デルとヴイエムウェアが提唱しているITロードマップは、道筋もゴールも合致する。ITが企業活動に不可欠どころか、企業活動の中核になってきていることから判断すると、合致するのは不思議ではない(図1)。

ITロードマップは観点を変えるといくつかのパターンが見えてくる。

- ワークロードの観点では:物理⇒サーバ仮想化/デスクトップ仮想化⇒プライベートクラウド⇒ハイブリッドクラウド

- IT管理者の視点では:物理環境⇒部分統合⇒全社統合⇒社内データセンタ⇒社内・社外データセンタ

- テクノロジ観点では:サーバ仮想化⇒デスクトップ仮想化・アプリケーション仮想化⇒クラウドサービス化

これらいずれのロードマップ上においても、ストレージ仮想化・ネットワーク仮想化を忘れるわけにはいかない。前回までの2回で言及したサーバ仮想化のメリットを最大化するには外部ストレージを導入して共有化を図っておくことが重要なポイントの一つだ。IT運営上および経営上、施策が求められる有事の際のシステム構築には、仮想化をベースとした環境で、VMware vCenter Site Recovery ManagerとデルのSANストレージを用いた復元力を備える策が非常に有効だとお伝えした。今回は、デスクトップ仮想化とクラウド化、これらサービス化やクラウド化についてお話ししたい。サービス化やサービスのクラウド提供を、有効な「投資」として成果を上げるためには、ストレージ仮想化とネットワーク仮想化を避けて通ることはできないからだ。

デスクトップ仮想化へのプレッシャーと促進力

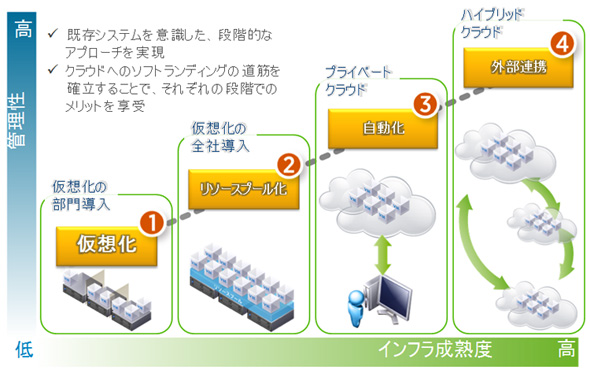

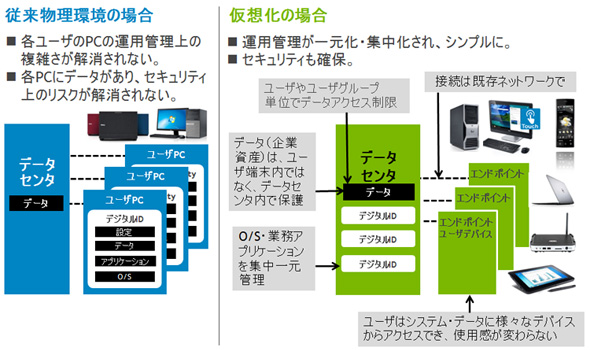

まずデスクトップ仮想化について見ていこう。デスクトップ仮想化には様々な方式があるが、大きな括りで表現すると、ユーザーが使うOS、アプリケーション、生成・更新されるデータを含むPCごとに抽象化して格納しておくリソースプールをサーバ上に設ける。そのリソースプールへ各ユーザーはネットワークを通じてアクセスし、サービスとして利用可能にすることだ。サービスとして提供するに当っては、サーバ仮想化と同様、サービス化される前と使用感が異なる/質が劣る、といったことが起こってはならない。支給された物理PC上で行っていた業務が、デスクトップ仮想化導入でサービス化された後も、快適な使用感のサービスレベルが担保されなければ、デスクトップ仮想化を実施する意味がなくなってしまう(図2)。

ユーザーにとっての快適な使用感だけしか実現できないのではデスクトップ仮想化に踏み切る意味が薄れる。少なからぬ投資が確実に有効だったとの証が、経営側から当然のことながら期待されるからだ。サーバ仮想化の場合は、起点にサーバ統合・集約という第一段階のゴールがある。物理サーバ台数は減少しつつサーバ上で稼働させることができる仮想サーバ台数は大きくなるため、投資効果が比較的わかりやすい。ただし、サービス化された仮想サーバが当初の予定よりも遥かに多数稼動して物理サーバの調達が必要になる、仮想サーバ群自体がサイロ化してしまい運用管理がプラン通りにできずコストがかさむ、といったことも起こりかねないので、サーバ仮想化であっても効果の維持と推進をプラン段階から監視項目に含めておく必要があることを認識しておくことは重要だ。

話題をデスクトップ仮想化に戻すと、サーバ仮想化と比較すると、投資回収ができるようになるまでの損益分岐点が先になる傾向が顕著だ。ただし、発生した費用を単なるコストとみなすか、次のための有効投資にしていくか、の観点で、副次的な効果や付加価値までを見渡して、広い視点で精査し、後の投資効果の判断基準を大局的に設けておくのがよい。

物理環境での運用上の主な課題やリスク

- ハードウェア・アプリケーション障害やトラブル時のITスタッフへの負荷

- 物理PC上の従来の就業形態で生じる業務中断に伴うビジネスへの影響と損失

- 有事の際の業務停止やビジネス停止に伴うビジネスへの影響と損失

- 社外からの業務処理や出張で端末持ち出しに伴うPCトラブル・盗難遺失、データ漏えいに伴うリスク

- ワークスタイルの多様化や端末多様化への対応ができないことに伴う従業員の満足度低下

- 物理環境で規模が大きくなることに伴うIT運用管理コスト増大とセキュリティリスク

- 物理環境での運用管理上の制限や複雑性が招くダウンタイムやサービス中断によるユーザーの生産性低下

- 有事や大規模障害からの復旧にかかる時間と復旧失敗によるビジネスへの影響

- 旧態維持に終始して企業価値を創出できないことによるビジネス損失

- 業務拡大や従業員増に伴うPC支給までにかかる時間と費用、管理対象増加で逼迫するITリソースとIT予算

データ=企業知的資産にまつわる課題やリスク

PCなどの物理端末上に格納しているデータは、企業のビジネス上の重要な知的資産だ。データにまつわる課題やリスクだけでも、ざっと以下が挙げられる。

- データの保護が従業員任せになりがちで、いざという時に必要な時点でのリカバリやリストアができない

- データ量の激増やタイプ多様化に対応するため、ストレージの調達と運用管理に費用が掛かる

- クライアント端末の内蔵ディスクや共有ストレージの障害が発生率が高く、データ資産保護のリスクが払しょくできない

- データはコンプライアンス上の統制対象だが、格納先やバックアップシステム上、ポリシーに則った統制が困難

デスクトップ仮想化しておくことで、データに限らずシステム自体も端末ハードウェアに依存することがなくなり、VDI向けに最適化が施されたセキュリティ対策ソフトを活用することで運用負荷も減らしつつ、より高度なセキュリティ対策を施すことができる。デスクトップ仮想化を検討する場合、セキュリティ強化が最重要解決課題の一つであるケースがほとんどのはずだから、このポイントは外せない。

企業経営の視点

一般的にデスクトップ仮想化はサーバ仮想化の次に実施される。デスクトップ仮想化の検討時には、運用管理の一層の効率化も企図しているケースがほとんどだ。

VMware Horizon Suiteに含まれるVMware Horizon Viewで仮想デスクトップ基盤(VDI)を一元的に運用管理する、仮想基盤をまるごとVMware vCenterシリーズの運用管理ツールで包括管理すれば、リソースの利用状況やヘルスチェックも直観的に把握ができる上に、リソース配分変更で統合率をより高めることができる。

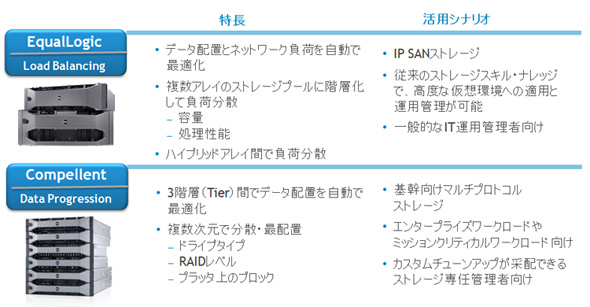

VDI設計時や運用時に、ライセンスやリソースを利用時間帯や目的別に効果的に振り分けたり、VDI端末の数を的確に集約できたり、共有ストレージにデータを格納してシンプロビジョニング機能他を活用してストレージ領域を必要な容量から開始して無駄な投資をなくしたり、といった副次的な効果で、投資やコストを削減できることも往々にしてある。デスクトップ仮想化で、データそのものを共有ストレージ上に格納し、個別に端末上に残さない方法を取れば、こういったデータ資産にまつわる課題解決を図ることができる。デルのSANストレージの自動階層化機能(図3)をうまく活用したり、SANやNASストレージを組み合わせて、使用頻度や更新頻度が高いデータを高I/Oでライブに格納し、保存が主な目的のデータは二次ストレージやより安価なドライブに格納する、といった方法で、ユーザー使用感を向上させつつ投資有効化を図ることが可能だ。

デスクトップ仮想化は初期費用が大きくなりがちであるのは否めないが、中長期のスパンでのプランと的確な運用管理を行うことで、ただかかってしまうだけのコストから有効な投資へと変質させることができるのだ。

セキュリティ上の脅威の排除も経営上の重要事項だ。仮想化をすることで実現できるハードウェア非依存化・セキュリティリスクの大幅低減化はデスクトップ仮想化でも期待できる効果だ。セキュリティレベルを高いレベルで統一できるようになる。例えば、Horizon Viewのセキュリティ対策に最適化が施されたトレンドマイクロのDeep Securityを使えば、VDI基盤上でのシステム負荷をかけず、快適な処理速度をユーザーが体感しつつ、管理側では充分なセキュリティ対策を打つことができる。

それ以前に、物理環境での運用上の主なリスクのところで挙げた、有事や障害の際のダウンタイムが招くビジネス損失、旧態の物理環境での運用でのITサービス遅延やレガシー端末の処理性能の低さが招く生産性低下とIT負担、従業員が欲しているワークスタイルへの支援がされないことが引き起こす会社への不信やビジネス上のエンドユーザー=顧客が抱くサービスへの不満が招くブランドスイッチは、額面に換算しがたいリスクになりかねないことも念頭においておくべきだ。

デスクトップ仮想化の検討とプラン

デスクトップ仮想化を検討するなら、まず小規模でテストしてみることが推奨される。意図した通りの使用感、期待値通りの処理性能、企図するデータ保全とデータ処理対策ができるかどうかを、まずデルに相談してほしい。小規模でテストする安価なPoCパッケージや、企業の環境アセスメントや分析レポートを提供するソリューションサービスも提供している。

デルは、デスクトップ仮想化の基盤構築がなされるサーバ、ストレージ、ネットワークスイッチはもちろん、デスクトップ仮想化に必要なVDI端末〜タブレット、シンクライアント・ゼロクライアント〜もラインアップしている。端末として、モバイル、ラップトップ等PCを用いるケースもあるだろう。これら従来型PC端末ももちろんポートフォリオに取り揃えている。端末選定についての相談、前述した導入設計のソリューションサービスも含め、必要な素材を取り揃えているデルを、是非デスクトップ仮想化の相談窓口として頼ってほしい。

一歩先のクラウドへ

前回までにも言及したことの繰り返しだが、ITがビジネスの成長と将来にわたる企業競争力を大きく左右する。

またシステム基盤に端的な仮想化を施すだけにとどまるのではなく、仮想基盤の統合化を推進してくことが欠かせない。これも繰り返しになるが、仮想化自体がサイロ化してしまい運用管理でコストがかさむといった事態が発生しかねないからだ。企業規模が成長すると、仮想化された基盤によるサイロも膨大になってしまいがちであるため、仮想基盤の徹底した統合化を成功させるには、中長期スパンに立って綿密にプランしなくてはならない。これに加え、認識しておくべき新しい仮想化・クラウドの概念がある。仮想基盤をすべて抽象化してリソースプールとし、柔軟でスケーラブルなサービス展開とクラウドの最適化を図るというものだ。

仮想化の次の対象〜ネットワーク

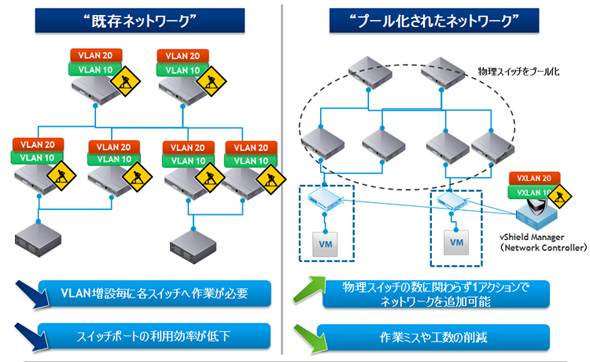

サーバもストレージもデスクトップもアプリケーションも仮想化されたサービスとして利用することが始まっている。社内の仮想基盤で、新たな課題となっているのはおそらくネットワーク回りだ。仮想環境に向け、ネットワークリソースも抽象化・プール化したいが、テクノロジ、セキュリティ、運用管理体制上の要因で、物理スイッチや物理ネットワークに依存していて、ネットワークリソースがサーバやストレージほどの自由度を得られていない可能性が高いのではないか。

昨今SDNやOpenFlowが盛んに喧伝されているのは、この解決に向けてのことだ(図4)。ヴイエムウェアでも、以前からネットワーク周辺の仮想化にまつわるボトルネックに着目し、新しいテクノロジ提供を準備してきた。その概念とテクノロジを反映したSoftware Defined Data Center(SDDC)を提唱している。

仮想化をあらゆる領域に施し、必要に応じ柔軟にサービスとして提供し、復元力も持たせて運用する。既存のネットワークを、サーバ仮想化と同様、仮想リソースプールとして使えるVXLANネットワークとしてソフトウェアで定義し、物理スイッチから分離する。VXLANは仮想的なVLANであり、VLANが備えているネットワークを論理的に分割できる機能を継承する。VLAN同様に一旦構築されてしまえば、物理ネットワークで定義をすることなく、必要な時に定義して利用することができる。また同時にスケーラブルなL2ネットワークでもある。ネットワーク仮想化により、ネットワークのプロビジョニングが効率化され、配置・可搬性の制約から解放され、QoSが向上する。

サーバ仮想化によりサーバ調達には俊敏性・即応性がもたらされても、実際にはネットワークとセキュリティのエリアはリソース割り当てが物理依存で、設定も専任管理者による手動。したがって、システムとしての稼働には数日以上を要してしまう。仮想化を施すことで、サービス開始までに時間短縮ができ、運用管理にかかる時間も大幅に短縮ができ、プロビジョニングの効率化も飛躍的に進み、以前よりはユーザーにとってもIT管理者にとっても利便性は増した。利便性を高めることへの要求が、ユーザー側からもIT部門内からも出るのは必至だ。仮想マシン単位ではなく、ストレージ・ネットワークと規定のポリシー適用を含め、仮想統合インフラとして展開し運用することへの要求だ。

データセンタの新しいあり方

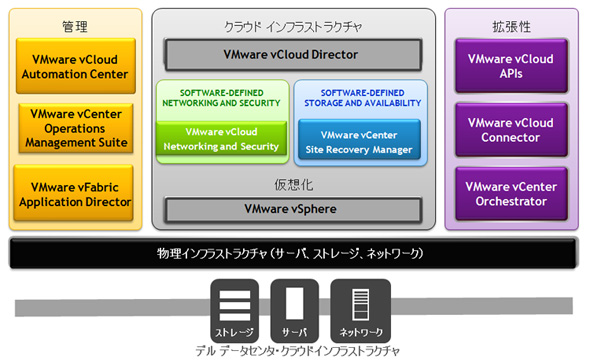

この要求を満たす製品群がVMware vCloud Suiteだ(図5-1)。仮想基盤を徹底的に統合化し、極めて大きなリソースプールとして定義、各組織やワークロードが必要とするデータセンタとして仮想的に提供。組織やユーザーがその割り当てられた仮想データセンタ内での仮想マシン作成や構成変更を、各自セルフサービスで行う。このアーキテクチャはヴイエムウェアが提唱するSDDCというビジョンに基づく。

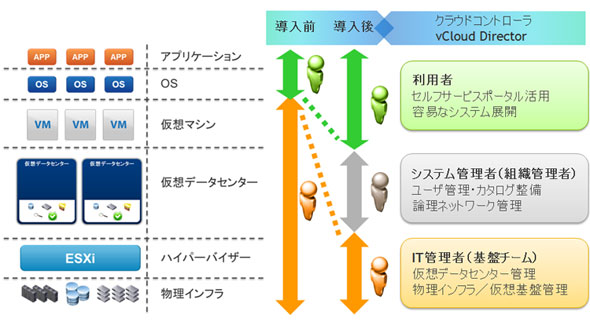

仮想基盤のあらゆる領域がリソースプール化され、自動プロビジョニングができるようになると、仮想データセンタの運用提供ができるようになる。IT部門は、各部門が必要とするリソースやポリシーを、セキュリティまで含め、各部門向けの仮想データセンタとして提供できるように定義しておけばよい。各仮想データセンタの運用は、IT部門が行う必要はない。それぞれの組織管理部門が担い、組織内のエンドユーザー自身がシステム作成・構成変更を行って仮想データセンタで提供されるサービスを利用することになる。運用は組織の管理部門が、利用は組織のエンドユーザーがそれぞれセルフサービスで行うことができるのは、プロセスがすべて自動化されつくしているからだ。

プライベートクラウドと経営戦略、実例

仮想化の規模と統合化の規模を拡大し、より利便性を高めること、経営戦略と実現のために、実活用はすでに開始されている。サーバ仮想化、デスクトップ仮想化を、企業内でロードマップを策定し、企業の成長戦略としてITを活用していくことを経営層とも協調しつつ順次実施している企業であれば、ITを仮想化にとどめず、プライベートクラウド化するというプロセスに進んでいくだろう。

「所有から利用へ」が喧伝された時期がある。持たないことによる効果は様々確かにある。ただし、持たないことに伴うリスクも、短期的、中長期的な両側面で種々顕在化してくるのも事実だ。

ITサービスがビジネスそのもの、およびビジネスに直結する業務に欠かせない、その度合いが高ければ高いほど、リスク管理、ガバナンス・コンプライアンスの観点での改善策が確実に執れる体制を保っておくことは必須だ。企業内にプライベートクラウド構築で仮想データセンタを運用、見極めた上で、一部を外部のパブリッククラウドに移管、企業内クラウドに戻す必要が出た場合には然るべき対応ができるようにしておくことが、この観点上、好ましいだろう。もちろん、他の観点からの検討やプランは必要だ。将来を見据えて、投資とコストを企業成長のためにバランスさせるという発想を、デルから提案してきたのは前回までのシリーズでもお伝えした通りだ。

企業内に仮想データセンタの提供を行うプライベートクラウドの運用には、VMware vCloud Suiteに含まれるvCloud Directorを用いる。vCloud Directorは企業クラウドのコントロールを担う重要なツールだ(図5-2)。IT部門は抽象化されリソースプールとサービスメニューを組織に提供、組織とユーザーは割り当てられたリソースプールと提供されたサービスレベルを利用する。ユーザーインターフェイスも直観的で操作しやすく、システム単位のカタログ化とデプロイもQoSを維持しつつ可能だ(図5-3)。

デルのクラウドインフラとクラウド構築サービスを用いてプライベートクラウドを構築し、vCloud Suite製品群の中のクラウドコントローラvCloud Directorを駆使して、経営戦略のゴール達成を目指し、プライベートクラウド運用を開始した企業のケーススタディを参考にしていただける(詳しくは右カラムの関連リンクを参照のこと)。

クラウドへと向かうITロードマップ:デル+ヴイエムウェアテクノロジで支援

ヴイエムウェアが提唱するロードマップとデルが提唱するロードマップには多数の一致がある。グローバルに展開するヴイエムウェアとのパートナーシップと、グローバル展開するデルのお客様企業とのダイレクトな関係から培ったノウハウやナレッジは、デルのインフラ素材とヴイエムウェアのテクノロジとの親和性をより一層強固なものにしている。日本国内でも、ヴイエムウェアと連携しつつ、お客様企業とダイレクトに接し、ノウハウ・ナレッジを仮想化・クラウドインフラ機器やソリューションサービスとともにユーザー企業に還元している。

仮想化を、様々な規模やゴールに応じ、活用し、最適化を施していく。導入した後も次を見据えて、落とし穴や盲点に惑わされず、効果の維持と推進をしていただきたい。企業やビジネス成長に従って、仮想環境の統合化を推し進め、より高いレベルの信頼性・俊敏性を以て社内外のユーザーにサービス提供を行う、戦略や戦術に応じた弾性を以て運用を切り替える、柔軟で多様なIT活用を、デルから提案したい。

旧態の維持でIT費用や人的リソースが費やされ続けると、ITが本来もたらす価値を引き出すことができないままに終わってしまう。こうなってしまっては、ビジネス成長は望めない。次のステップのための投資を行い、ITロードマップを達成することがビジネス成長を達成するための、一番の近道なのだ。

投資をコストにとどめるか、投資を次の投資を確保するために効果的に行っていくか。企業活動に欠かせないITとITサービスをいかに駆使していくか。企業のゴール達成に、IT部門と経営部門が一体となって企業価値創出と企業成長を目指せるか。観点も要因は様々あり複雑だ。

IT変革と企業ゴール達成のヒントと解

仮想化・クラウドに向けて歩みを止めないITロードマップ上のポイントポイントで、的確な選択と施策・投資をし、IT変革と企業ゴール達成を実現するために効く処方箋をデル+ヴイエムウェアに求めてほしい。

将来のビジョンを以てデザインされ提供されているヴイエムウェアのテクノロジ・製品群との高い親和性を持つデルの仮想化・クラウドインフラと、デル+ヴイエムウェアのソリューションポートフォリオから、ヒントと解を得てほしい。

関連記事

- 改めて問う仮想化の効能、課題、解決方法〜仮想化A to Z〜

仮想化・クラウド時代のIT戦略と企業経営戦略:ITのためのテクノロジーからビジネスのためのITへ - 仮想化だからできるアップタイム最大化〜DR・BCP対策で業務・ビジネスを止めない施策

仮想化・クラウド時代のIT戦略と企業経営戦略:ITのためのテクノロジーからビジネスのためのITへ

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:デル株式会社、ヴイエムウェア株式会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2013年7月31日

関連リンク

VDI最新バージョンVMware Horizon View 5.2を用いたデルのデスクトップ仮想化ソリューションのリファレンスアーキテクチャ

ITロードマップをITおよび経営戦略に基き策定し、IT強化と次のステップへと推し進め、経営上の有力なツールとして活用した事例。PDFでご覧いただけます

関連記事

仮想化・クラウド時代のIT戦略と企業経営戦略:ITのためのテクノロジーからビジネスのためのITへ

仮想化・クラウド時代のIT戦略と企業経営戦略:ITのためのテクノロジーからビジネスのためのITへ