第81回 メニーコアの使い道:頭脳放談

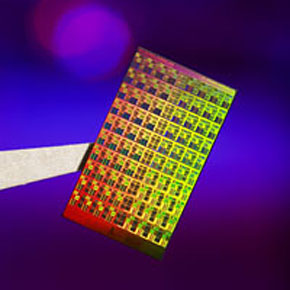

Intelが80コアの実験的なプロセッサを発表。スーパーコンピュータ相当の計算が可能なこのプロセッサで何を実行するのか? それが問題だ。

2007年2月11日から15日まで米国カリフォルニア州サンフランシスコで開催されたISSCC(Integrated Solid State Circuits Conference:国際固体素子回路会議)で、Intelは80個のプロセッサ・コアを搭載した「実験的」なプロセッサを発表した(インテルのニュースリリース「『テラ時代』に向けた研究を推進」)。「何に使うの?」「OSが対応するのに時間がかかる」といった、いろいろな論評が流れている。どれもまっとうな疑問や意見なのだが、どうもデュアル、クアッドと来てその先が80個(?)という流れで見られてしまっているようで、この点、少し間違いじゃないだろうかと思うのだ。

そろそろ将来のビジョンを見せる時期

現在主流のSMP(Symmetric Multiple Processor:対称型マルチプロセッサ)の考え方そのものの起源は古く、ある意味よく見えていた技術である。それがICとして、かつクライアント向けOSに落ちるまでに、確かに多くのイノベーションがなされ、そして未だに技術は進展している。

大局的にいえば、昔、ごく限られた大型のコンピュータ上で実現され、一部の高度なソフトウェアだけが対応できていたものが、シングルチップ化して大量消費可能な商品になり、普通の人が使うごく普通のソフトウェアもまたその恩恵を引き出せる程度に一般化した、というのがここ何年かの技術トレンドといえるだろう。確かに凄いことではあるのだが、もともと先が見えていた、といえばそれまでのことである。いまのSMPのフレームワークでは2コア、4コアと来て、その先数が増えるにつれて障壁が立ちはだかってくることも明らかなのである。

「その先にどういう絵を書いておくか」ということは、マイクロプロセッサ業界だけに留まらず、マイクロプロセッサに依存しているほかの業界にとっても大きな決断となる。その1つの候補として、Intelは数十、あるいは数百、数千というようなプロセッサを並べる技術を提示した、ということだ。これは、現行のマルチプロセッサ技術とは断絶のある「一歩」でなければならない。どちらかといえば、日本のマスコミが多く取り上げた「地球シミュレータ」的スーパーコンピュータの系列にも近い考え方の一歩に思われる(蛇足だが、その昔、Intelもスーパーコンピュータ的なマシンを作って売っていた)。

ばっさりいってしまって、ただ半導体の集積度が上がったからといって、いまのスーパーコンピュータ的なものをそのまま机の上に載せてしまおうとすることには無理がありそうだ。疾走する各プロセッサを止めずに走らせ続けるための必須インフラである接続技術が「大量消費可能」なレベルにないからだ。もちろん、接続技術には記憶装置との接続が含まれる。そこで一段ブレークスルーがあれば、みんなの机の上に「地球シミュレータ」を載せることが視野に入ってくるだろう。今回のIntelの80コアが、そこに至る技術開発のための実験台となっていけると、とても意味のある開発になるのだと思う。

増えるコアで何をするのか?

しかし、スーパーコンピュータそのものを目指すのがよいのか? これも違うような気がする。スーパーコンピュータは、「超並列」とはいっても「とても複雑な1個の問題」を素早く解くためのシステムであり、並列なのはその処理であって、ある意味、単機能なのである。それよりも、「無関係な多くの問題を並列に解ける」コンピュータの方が、当然ながら汎用性があるし、多くの人が望むものだろう。

どちらにしても、そんなものを机の上に載せて、みんなで地球温暖化のシミュレーションでもするのか、という使い途の疑問が生まれる。それともいまのWindowsの延長で、ExcelやWordを実行させるのか。筆者の意見は、どちらも「NO」である。数十、数百、数千といったプロセッサを搭載したチップが普通に手に入るようになるころには、応用的にいっても、いまにはないコンピューティング世界が到来していなければならない。

またかと思われるかもしれないが、筆者的には「取りあえずの目標」はBCI(Brain Computer Interface)の実現ではないかと考えている。脳とコンピュータの直接接続という、映画などでおなじみのあれだ。どうも聞くところによればわれわれの大脳新皮質は、半導体コンピュータとは動作原理が異なるものの、FSM(有限状態機械)という点では共通しているようである。外界とのインターフェイスは視床下部が担っており、大脳新皮質と視床下部のデータの流れは、40Hzの信号に乗っているらしい。ということは、視床下部に代わってわれわれの「将来の」スーパーコンピュータの信号を接続できれば、新皮質と直接接続もまた可能ではないかと思えてくるのだ。

BCIについては、夢物語というべきでなく、実はすでにけっこう研究が進んでいる分野でもある。脳の速度は遅いが、超並列動作なので、電子デバイス側も並列度を上げてインターフェイスするべきだ、と思っているのだが、これは妄想だろうか。

まぁ、われわれの「将来の」スーパーコンピュータのアプリケーションとして、BCIが行き過ぎ、という向きには、画像認識と検索のような「当たり前」のアプリケーションを提案しておこう。

現在の技術レベルでも、年間数十Pbytes(ペタバイト)程度の画像データのストリームを発生する装置がすでに存在している。最先端の天体望遠鏡がそうである。1Tbytes(テラバイト)のハードディスク・レコーダの映画を連続して見尽くすのは、かなりしんどい作業で、相当な日数を要することが想像できると思うから、年数十Pbytesというデータ量がどのくらいかは感覚つかめるだろう。人が生まれてから平均寿命で死ぬまでの全情報が数百Pbytesで収まるという見積もりもあるから、すでに最先端の装置はそれに近い情報量を扱えるようになりつつある。そういった莫大なデータを認識し、検索するわけだ。瞬時に検索結果を出力するには、それなりのプロセッサ・パワーが必要となる。

こうした大規模なデータを処理するとなると、80コアなど単なる通過点でしかない。まだまだプリミティブすぎて先の長さに愕然とするくらいだ。現在、Windowsが実現しているようなコンピューティング世界だけがコンピューティングだと思うべきではないだろう。次の世界を切り開く一歩は、よりエクサイティングな一歩になるべきなのだ。

筆者紹介

Massa POP Izumida

日本では数少ないx86プロセッサのアーキテクト。某米国半導体メーカーで8bitと16bitの、日本のベンチャー企業でx86互換プロセッサの設計に従事する。その後、出版社の半導体事業部を経て、現在は某半導体メーカーでRISCプロセッサを中心とした開発を行っている。

「頭脳放談」

Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.