VXLANが登場した理由、他の実装との違い、特徴を整理しよう:VXLAN(RFC7348)を学ぶ(1/3 ページ)

RFCとして仕様が公開されたVXLAN。なぜVXLAN? VLANではだめなんですか? という素朴な疑問から、仕様概要、VXLANを使ったネットワーク構成の勘所を紹介していきます。

2014年8月、VXLAN(Virtual eXtensible Local Area Network)がIETFのRFC7348として公開されました。2011年8月に提案されてから約3年で標準化したことになります。この連載ではあらためてVXLANの登場背景、動作、デザインのポイントなどについて3回にわたって紹介します。

第1回となる今回は、いままでVXLANに触れてこなかった方にも理解いただけるよう、「VXLANって何が嬉しいの?」「何がしたかったらVXLANを使うの?」という疑問を解消しながら、VXLAN登場の背景にあったネットワークの課題を示し、2014年11月現在の主要なVXLAN対応製品の特徴や選定時の留意点を紹介していきます。

これまでのL2ネットワークだと不満?

近年、仮想化によるサーバー集約統合やクラウド化により、特にデータセンターにおいて複数のテナント(ユーザー組織やそのシステム)を大規模かつ効率的に収容するインフラ(基盤)への要望が高まってきています。それに対し、サーバー、ストレージ、ネットワークなどの集約や効率化の他、それらの自動化や統合的な運用管理のための「オーケストレーションツール」など、さまざまな領域においてこの要望に対応するための取り組みが進んでいます。本稿では、その中でもネットワーク領域での取り組みに焦点を当てていきましょう。

複数のテナントを収容する場合、異なるユーザー組織のシステム間で通信できないように(独立性を保つために)各テナントのネットワークは分離されている必要があります。

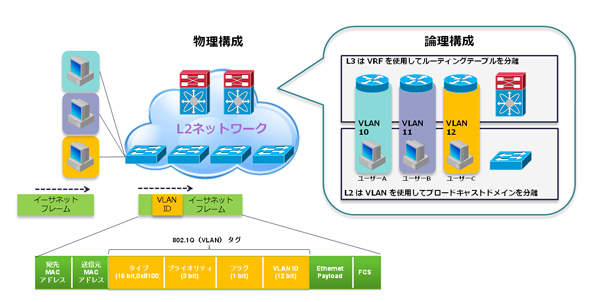

この要件を満たす方法として、レイヤー3(L3)であればルーターのルーティングテーブルを分離するVRF(Virtual Routing and Forwarding)、レイヤー2(L2)であればブロードキャストドメインを分離するVLAN(Virtual LAN)が真っ先に思い浮かぶでしょう。このL2ネットワークとVLANは、VXLANの登場背景と切っても切り離せない存在です。

VLANの制約

VLAN IDはEthernetヘッダーに含めることができ、12ビットで表記します。つまり0〜4095の4096個のIDが使えるわけですが、VLANの規格では0と4095は予約されており、実際に使用できるのは1〜4094までの4094個のIDです。また、利用するスイッチの仕様によっては、さらに予約済みのVLAN IDがあるため、ユーザーが実際に使用できるのは約4000程度です(サポートしているActive VLAN数=実際に使えるVLANの数はスイッチによって異なることもありますのでご注意ください)。

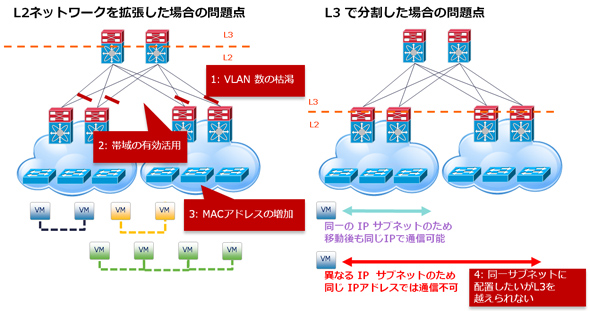

しかし、大規模なインフラにおいては、このVLANを用いた従来のL2ネットワーク分離の手法に対して以下のような不便さ・要望が聞こえてきます。

- VLAN ID(約4000)では数が足りない

- 一般的なL2冗長手段であるSTP(Spanning Tree Protocol)では、マルチパスに対応しておらず、帯域が有効活用できない

- ToR(Top of Rack)スイッチのMACアドレステーブルのスケーラビリティが足りない

- 1〜3の理由から、L2のドメインを分割すると、L3が間に入ることになり、仮想マシンやホストを同一IPサブネットに配置できない

4で示した問題について補足しておきましょう。1〜3の理由からL2のドメインを分割すると、各L2ドメイン間はL3ネットワークにより接続され、異なるIPサブネットとなります。つまり、配置場所(どのスイッチにつながっているか)によって所属すべきIPサブネットが変わり、仮想マシンなどのリソースを配置・稼働させる際にそれらを意識しなければなりません。大規模なインフラで、サーバーセグメントを大きなリソースプールとして取り扱いたい場合に、こうした制約は懸念となるでしょう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.