大企業におけるアジャイル導入の壁 SOMPOの解法:DXを成功させるための組織論(3)

エンタープライズ企業でのアジャイル開発は、従来型開発とのギャップから、幾つもの壁に直面しがちだ。組織文化に適合させるために必要な“アレンジ”方法を、SOMPOホールディングスの事例から読み解く。

エンタープライズ企業がDXを取り入れるために意識するキーワードはたくさんあります。中でも、組織作りにおいて多くの企業で導入が試行され、それと同時にさまざまなケースで壁に直面しているのが「アジャイル」でしょう。「俊敏」「柔軟」「一体化」といったアジャイルの示すメリットに共感し、導入を目指す企業は増えていますが、いざ導入に踏み切ったものの、従来とのプロセスの違いにより利益の享受以上に苦しみを感じるケースも多く見受けられます。

SOMPOホールディングスでは、デジタル戦略部という部署内に「Sprintチーム」という開発部隊を設置し、ユーザー企業自ら開発するという体制をとっています。当初はPoC(概念実証)開発のみを担当するチームでしたが、現在はPoCから本番化までを一括して担当する組織に成長しました。そこでは、プロジェクト推進のためにアジャイル型開発を取り入れ、関連するビジネス部門と密に連携を取りながら日々プロダクト開発しています。

本稿では、当社がどのようにアジャイルを解釈し、組織に導入しているかを紹介します。テーマは大きく分けて以下の2点です。

- 「そもそもアジャイル採用が適しているのか?」の見極め方

- 「アジャイル組織」をどうやって自社に適応させるか

皆さまの現場と照らし合わせることで、最適化のヒントになれば幸いです。

導入の前提:「そもそもアジャイル採用が適しているのか?」を見極める

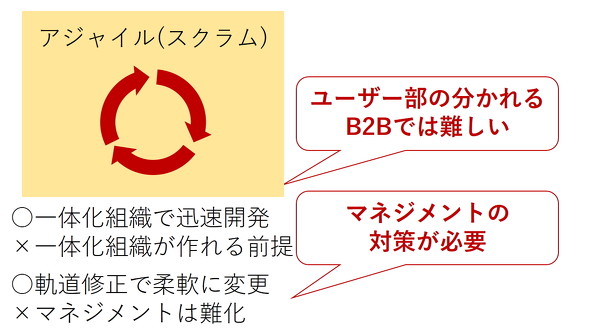

アジャイルには多くの利点が挙げられますが、同時に多くの課題をわれわれエンタープライズ企業にもたらします。例えば、ウオーターフォールなどの既存の開発手法と比較したアジャイルの利点として、「一体化組織により素早く開発できる」ことがよく取り上げられます。

しかし、これは裏を返せば「一体化組織を構築できる」ということが前提となりますので、業務内容ごとにセクションが分かれるエンタープライズ企業での導入は難易度が高くなります。「柔軟な軌道修正で変化に対応できる」こともアジャイルの利点として挙げられますが、「日々の開発の着地点が不確定となる」ことの裏返しでもあり、その点ではエンタープライズ企業での管理運営の難易度は上昇するといえます。

逆にこれまでのウオーターフォール型開発はどうだったでしょうか。アジャイルの隆盛以降、何かと“やゆ”されることが増えましたが、その理由として、例えば「組織が縦割り構造になりがち」という組織構造上のデメリットが挙げられます。しかしアジャイルと比較すると「分業がしやすい」という運営上の利点も見えてきます。「一度決めたら変更しにくい」という課題は、こちらも逆に言えば「開発の着地点が確定している」という利点があり、管理運営はしやすくなります。

アジャイルに限らず、新しい手法や考え方が出てきた場合はそれが最適解だと飛び付いてしまいがちですが、整理しておきたいのは「いずれの手法にも優劣はない」という事実です。手法に違いがあるとすれば「組織やプロジェクト特性によって適しているか否か」という点です。ここを見誤って、手法先行でアジャイル導入を試みてしまうと、開発効率や成果が思うように上がらない不幸なケースにつながってしまいます。

上記前提を踏まえた上で、実際にアジャイルが適するプロジェクトとはどのようなものか見ていきましょう。当社Sprintチームでも、アジャイル開発の形をとるプロジェクトもあれば、特性を鑑みてウオーターフォール型の開発を選択するケースもあります。その際に意識しているのが、「到達点」「ケイパビリティ」「ステークホルダー」という3つのキーワードです。以下、順に説明していきます。

1.到達点

今回立ち上げるプロジェクトは、試行錯誤の余地がどの程度あるのか。それが手法選定の一つの尺度となります。プロダクトの到達点となる完成形が見えておらず、試行錯誤すべきであれば、短期の開発を繰り返し精度を上げていくアジャイルが適しているといえます。

最終的なプロダクトはみえているものの、中間にある到達点(完成までのプロセス)がみえていない場合。例えば、AI(人工知能)による特定の画像認識の精度を一定まで向上させたいが、そのためにどの技術を採用すべきかがみえていない場合なども同様です。加えて、プロダクトリリースの最終期日という到達点が柔軟に変更できる場合も、アジャイル適用に向いていると考えます。

2.ケイパビリティ(組織的能力)

アジャイルの実践には自律型組織が求められ、エンジニアやデザイナーが自発的に作業をこなすことで組織活動を活発にしていきます。アジャイルに合うマインドセットかどうかという個人の特性もありますが、そのプロダクトに必要な知識が特殊でスキルセットの合うメンバーがいなかったり、チームが結成されたばかりで自律するには習熟度が満たなかったりする場合もあります。

3.ステークホルダー

エンタープライズ企業では1つの製品、サービスに対し、複数の部署や複数の企業が関わることがあります。関係者を1つのチームに集約できない場合、特に、プロダクトの仕様や方向性を意思決定できる存在が別組織となってしまう場合は、アジャイルの持つ俊敏性や柔軟に変更できるというメリットが失われてしまうことになります。

導入における工夫:アジャイル組織のアレンジ

ここまで、開発手法としてアジャイルとウオーターフォールの比較で導入における検討要素を整理しました。ですが、開発現場の実態としては、どちらか一方が最適であるという場合はむしろ少ないと感じています。

「ケイパビリティやステークホルダーの点ではウオーターフォールが適しているが、到達点が曖昧であるためアジャイルを導入したい」というケースが最も多いと著者は考えています。これはエンタープライズ企業の構造的な宿命でもあり、当社も同様の課題を持っています。

そこで、当社ではアジャイルとウオーターフォールを単純な二元論で見るのではなく、それぞれに歩み寄る形でアレンジした上で導入しています。以下、ケイパビリティとステークホルダーについて、実施している工夫を整理しました。

ケイパビリティの対策:チーフエンジニア/デザイナーの設置

エンジニアとデザイナーがフラットで自律的な組織を目指すのが一般的なアジャイル開発ですが、管理機能としてそれぞれに「チーフ」という役割を設定しています。これにより、横断的な品質担保や期日管理、技術・デザインにまつわる他組織とのコミュニケーション窓口の役割を一元化します。

ステークホルダーの対策:BU担当の設置

プロダクト品質の責任者となるべきビジネス部門が直接チーム内に参画できない場合、そのビジネス部門とIT部門との架け橋となる存在として、BU(ビジネスユニット)担当という役割を持つ社員を置いています。最終的な意思決定をするのはあくまでビジネス部門ですが、組織の外にあっても意思決定や相談事ができるだけスムーズになるよう、BU担当が随時調整に入ります。BU担当は1つのビジネス部門に対し固定とすることで、開発プロジェクトを横断して全体状況を把握できるよう配置します。

相反する「フラットな組織」と「管理者(チーフ)の設定」

前述した対策により課題は解決できます。ただ、適用の際には注意が必要です。まず「フラットな組織」と「管理者(チーフ)の設定」は相反する要素です。課題解決のために単純に適用してしまうと、自律型組織を目指すアジャイルの長所を殺してしまいかねません。同様にBU担当が窓口に徹してしまうと、本来同一組織にいるべき品質決定者が、「BU担当を介した縦割りの他組織」という、従来型の開発構造を脱却できない存在となり得ます。

こうした事態を回避するために、当社では以下のような対策を取っています。

チーフ配置における考慮点

管理ごとはチーフが担うものの、開発プロセスにおいてはメンバーの自主性を尊重し、バックログ作成や振り返りにおいてメンバー主体となるよう運営します。また、「管理者とメンバー」という上下構造を極力取り払うべく、複数の管理者による1on1ミーティングの定期開催によりメンバーの意見を吸い上げやすい構造を取っています。

BU担当配置の考慮点

BU担当を通したやりとりに固執せず、開発チームはビジネス部門の信頼を勝ち得ながら、直接的なコミュニケーションによる密接的な関係構築を意識的に目指し、プロジェクトを推進します。徐々に直接的なやりとりを増やしていき、ビジネス部門がアジャイル開発に慣れ、その俊敏性や柔軟性を実感していくことで、より前向きな参加意欲を引き出していきます。

より価値のある成果を生み出し、別組織も巻き込んでいく

アジャイル型の開発手法は、ウオーターフォールなどの従来型開発方式が持つ特性に比べて、曖昧であり、エンタープライズ企業になじまない面がたくさんあります。しかし、これまでの手法では生み出せなかった価値のあるプロダクトを、高速に生み出せる開発手法であるのもまた事実です。

アジャイルソフトウェア開発手法の世界では、安易なアレンジに賛否があることは承知していますが、あるべき論にとらわれず、自社に適した形でまずは大胆にアレンジしてでも取り入れることが重要であると考えます。そして、壁にぶつかりながらも粘り強く進めていくことでケイパビリティは向上し、よりあるべき姿でのアジャイル導入に進めることができるようになります。

従来よりも早く、より価値のある成果を生み出していけば、別組織に点在するステークホルダーも、本来的な形で巻き込みやすくなっていけるようになるはずです。今回ご紹介した当社の取り組みが、同胞である皆さまの参考になれば幸いです。

筆者紹介

西野 大介(ニシノ ダイスケ)

SOMPOホールディングス株式会社デジタル戦略部(SOMPO Digital

Lab)勤務。SOMPOグループにおける先進技術の研究開発を担当。過去には基幹システムの開発にも従事し、SoR/SoE双方の開発において幅広い経験を持つ。本業以外では、国内/海外の各種カンファレンスへの登壇や企業向けの講演にてテクノロジー情報を幅広く提供している。

Twitter:@nishino_chekhov

特集:DXを成功させるための組織論〜エンタープライズ企業に学ぶ DXを進めるための組織作り〜

アジャイル開発手法やコンテナを利用したマイクロサービス化など「業務のデジタル化」のベストプラクティスは整いつつある。しかし、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)が順調に進んでいるようにはみえない。これは、企業の中で「DXはサービス開発の新しい手法」としか捉えられていないためだ。DXの神髄とは「企業のビジネスがデジタル化すること」で、そのためにはDXに適した組織が必要だ。本特集では従来型の組織構造を持つイメージが強いエンタープライズ企業の事例を中心に「DXを実現するための組織を作るためには何が必要か」について紹介する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「戦略なき戦術」に意味はない 改めて問う“DXとは何か”

「戦略なき戦術」に意味はない 改めて問う“DXとは何か”

デジタルトランスフォーメーション(DX)について、長年IT業界で働く著者が現場の目線で解説する本シリーズ。最終回はこれまでの連載を振り返りつつ、改めて「DXとは何か」について考える。 DXのリーダー組織は専任組織の「第2のIT部門」 DX人材の確保は共創が鍵――IDC調査

DXのリーダー組織は専任組織の「第2のIT部門」 DX人材の確保は共創が鍵――IDC調査

国内企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)で中核を担う組織は、デジタル変革のために設置された専任組織の「第2のIT部門」が最多であることが判明。また、DXの実行局面で課題となる人材については、企業の枠を超えた人材確保や共創型デジタルプロジェクトが鍵になるという。 「製造のデジタル化」に挑むマネジャーが知った「従来型組織のDX推進」の秘策とは

「製造のデジタル化」に挑むマネジャーが知った「従来型組織のDX推進」の秘策とは

製造業においてもDXの推進は重要な施策だ。しかし、実際には製造業ならではの壁にぶつかることも少なくない。本田技研工業で「製造のデジタル化」に挑むマネジャーが取った解決方法とは何だったのか。