「企業とエンジニアは“人の根源的な喜び”に貢献せよ」――コニカミノルタ 代表執行役社長 兼 CEO 山名昌衛氏 :@IT20周年企画「経営トップに聞く、DXとこれからの20年」(1/4 ページ)

グローバルでDXの潮流が高まり、パンデミックによりビジネスそのものの在り方も問われている今、経営者が自ら、「テクノロジーを前提とした変革」と「サステナビリティに向けた戦略」を語り、迅速に実行できるか否かが試されている――本連載ではDX実践企業の経営者に「ITに対する考え方」を聞く。初回は2003年の経営統合以来、“事業のトランスフォーム”を追求し続けているコニカミノルタ 代表執行役社長 兼 CEO 山名昌衛氏に話を聞いた。

“経営のITに対する無理解”が、もはや通用しない時代

「経営者のITに対する理解」が、日本企業におけるIT活用の根本的な課題として10年以上もの間、指摘され続けている。国内クラウド黎明期の2008年ごろからは「攻めのIT」という考え方も注目され、一部の先進的な企業や各種メディアにおいて、その重要性が盛んに叫ばれてきた。だが2020年現在も「新規サービス創出」など「攻め」の取り組みではなく、「既存システムの維持」にIT予算の8割を投じる傾向が続いている。

この背景には、ITがビジネス差別化/収益向上に不可欠となっていながら、ITを「コスト削減、効率化の手段」とみなし、経営戦略から切り離して考えてきた日本企業の悪しき慣習が横たわっている。これは2015年ごろからDX(デジタルトランスフォーメーション)トレンドが加速し始めて以降も変わっていない。事実、DXに取り組む企業は大幅に増えたが、実ビジネスには組み込まれていない、実を結んでいないケースが大半なのはご存じの通りだ。

だが、そうした経営トップのスタンスはとうに許されなくなっている。経済産業省と東京証券取引所が共同で実施してきた「攻めのIT経営銘柄」が2020年2月、「DX銘柄」と改訂され、「デジタルガバナンスコード」に則った選定基準に改編されたことも象徴的だ。これにより、「ステークホルダーとの対話力」「ビジネスモデルの変革」「経営戦略に位置付けられた取り組み」という3点がDX銘柄の選定基準とされた。デジタル推進室など専門組織を作っても、コアビジネスから切り離された状態で局所的に取り組むだけでは、もはや評価対象になり得ないのだ。

こうした中、新型コロナウイルスによるパンデミックが重なり、全ての企業が“自社ビジネスの在り方”を半ば強制的に問い直されることとなった。働き方、ビジネスプロセス、ビジネスモデルにおける“認識していながら長年放置してきた課題”が一気に露呈したことで、多くの企業が「変化対応力」を試されている。この問題に本腰を入れて取り組み、真に強い組織に作り替えるのか否か――攻めの意味でも守りの意味でも、残る企業と消えていく企業は、間もなく明確に分かたれていくことになるだろう。

では、今まさしく「変革」に取り組み、着実に「成果」につなげ続けている企業の経営トップは、どのようなビジョンを見据え、ビジネスとITをリードしているのだろうか。社会環境、経営環境、テクノロジーが様変わりしたこの20年と、これからの20年をどのように見ているのだろうか。@IT20周年企画となる本連載では、DXで成果を出している企業の経営トップの視点に、これからの日本企業とITの在り方を占う。

今回は「新しい価値の創造」を経営理念とし、2003年の経営統合以来、成長と勝算が見込める領域でトップを目指す「ジャンルトップ戦略」を掲げて“事業のトランスフォーム”を一貫して続けているコニカミノルタ 代表執行役社長 兼 CEO 山名昌衛氏に、その考えを聞いた。

2003年以降、トランスフォームを続けるコニカミノルタ

祖業を捨て、新たな業態に変容した企業はグローバルに数多く存在する。だが、その後も事業を発展・拡大させ続けている企業はごく一部に限られる。2003年、コニカとミノルタが経営統合し、2006年、カメラ事業、写真フィルム事業という両社を支え続けてきた創業事業から撤退したコニカミノルタ(当時はコニカミノルタホールディングス)。有望とされた情報機器事業に経営力を集中し、事業を加速させるための決断とはいえ、社の存続がかかった意思決定は当時、社会全体の注目を集めた。

その後は順調に売り上げを伸ばすも、2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災と立て続けにリスクに見舞われ、一時は2003年に近い水準にまで業績は落ち込む。だが、同社は2011年に掲げた中期経営計画「G Plan2013」、情報機器事業への経営力集中と事業の加速を狙った2013年4月の「グループ経営体制の再編」を経て、2014年からの中期経営計画「Transform 2016」、2017年からは「SHINKA 2019」を実行し、最近のコロナ禍の影響を除けば業績は堅調に推移。

現在は、複合機とITサービスを組み合わせた「オフィス事業」、印刷業務プロセスの効率化を支援する「プロフェッショナルプリント事業」、医療の画像診断ソリューションなどを提供する「ヘルスケア事業」、各産業に求められる高付加価値材料・機器を開発、提供する「産業用材料・機器事業」を柱に、2003年の8604億円から2019年3月期には1兆591億円にまで売り上げを伸ばしている。

注目すべきは、この間、「今伸ばすべき事業」で収益を上げながらそれに安住せず、“次の事業”への未来投資を一貫して欠かしていないことだ。上場会社にとって、株主をはじめステークホルダーに評価されがちなのは「今の利益」だ。ともすれば、この強大なプレッシャーに押され、短期的な戦略に走ったり、過去の成功体験にしがみついたりしがちなのが多くの企業経営者の実情だろう。とりわけIT投資は一層抑制されるか、後回しにされる傾向が強い。

だが、ここにコニカミノルタの特徴がある。例えば同社は2010年、中堅・中小企業にITソリューションを提供してきた米All Covered Inc.を買収。競合が複合機などのハードウェアから、MPS(Managed Print Services)というサービス事業に業態転換を図る中、同社はハードウェアを含め、PC、ネットワークなど企業IT全体の管理を支援する「マネージドITサービス」を打ち出した。さらに以前から強みとしてきたSMB(Small and Medium Business)マーケットを顧客基盤に据え、All Covered Inc.の目利きを生かして、2011年には米国のIT企業6社を買収。販売網を一気に拡大している(参考リンク:ITmediaエグゼクティブ/「強みを生かした」戦略で事業の構造を変える)。

この背景には、同社が大きなシェアを握っていたハードウェア/保守ビジネスを堅持しながら、「ソリューション力」を強化することで次の成長を狙うという目的があった。経営環境を先読みし、既存の強みを基軸としながら、買収も通じて人材(編集部注:以降、同社の思いが込められた表現「人財」と表記)、ノウハウを補完・拡大し、新たな強みを創出する。そして次の数年で着実に基盤事業へと変えていく――こうした「仕込み」が事業発展の柱となっているのだ。前述の4事業は、全てこうして創出されている。

2014年4月、代表執行役社長に就任した山名昌衛氏は、前代表執行役社長、松﨑正年氏がリードした中期経営計画「G Plan2013」の成果を基に、「Transform 2016」を実行。金融、流通、医療、教育など、業種特化のヴァーティカルソリューションを立ち上げる。さらに、マーケティング支援に強い欧米企業の買収で得たノウハウを既存の強みと合わせて、「顧客の現場業務の効率化・コスト削減」の支援から、データ分析サービスなど「マーケティング戦略の支援」にまでソリューションを拡大・高度化していく。

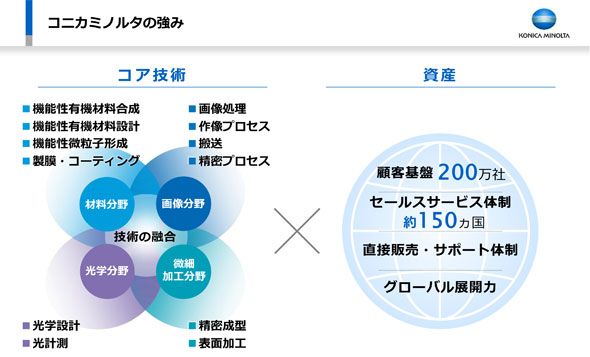

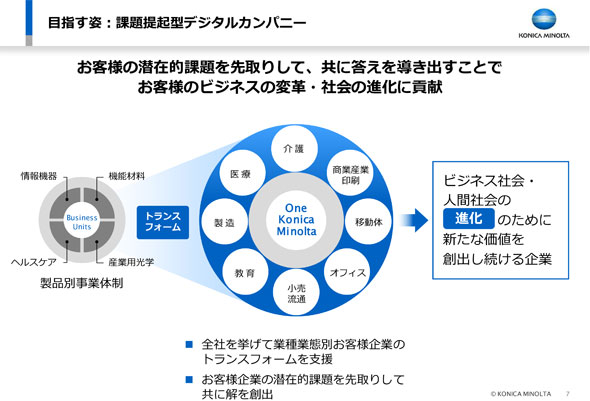

そして2017年からの「SHINKA 2019」では「顧客企業の価値向上、ひいては社会の『進化』に貢献する」といったビジョンを発表。同社のコアとなる光学、画像、材料、微細加工という4分野の技術力を磨き続け、融合させることで新しい商品、サービスを生み出している。さらにヘルスケア事業の技術力を核に個別化医療・創薬支援への本格参入も果たしている。

また、2016年には新規事業創出、イノベーション人財育成などに取り組む専門組織「Business Innovation Center」(BIC)を世界5拠点に設置。その成果を生かし、150カ国200万社という顧客基盤を基に「コニカミノルタ流エッジIoT戦略」に乗り出す。複合機、ネットワークカメラなど、顧客企業が導入しているIoTデバイスから、各種データを同社のエッジIoTプラットフォーム「Workplace Hub」に収集・分析。育成や買収で培ってきた人財、ナレッジ、技術力を結集して、顧客の抱えるさまざまな課題を洞察、提起し、リアルタイムに解決していく「課題提起型デジタルカンパニー」への変革を標榜している。

既存事業を強化しながら、独自の強みを軸に、新規領域を開拓し続ける。だが同社が「Go To Market」戦略と呼ぶ“顧客企業に寄り添うスタンス”は決して変えない――これはビジネスプロセス/ビジネスモデルの変革を意味するDXの一つの具体像と言えるのではないだろうか。では“トランスフォーム”を推進し続けるコニカミノルタ 代表執行役社長 兼 CEO 山名昌衛氏は、DXとITをどのように捉えているのだろうか。「経営者のITに対する理解」「内製化」「IT人財」という問題意識にフォーカスして、率直に話を聞いた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.