「WindowsはMacintoshの劣化コピー」と言う人もいたけれど〜ユーザーインタフェースの変遷を学ぶ(ウィンドウ操作編):Windows温故知新〜カリスマITトレーナーが語る技術の変遷(3)

前回はキャラクタベースのユーザーインタフェース(CUI)の話をした。今回は、現在広く使われている「グラフィカルユーザーインタフェース」(GUI)、要するにウィンドウシステムの話をしよう。

対話型操作の始まり:ライトペン

1940年代後半から「汎用(はんよう)電子式デジタルコンピュータ」の開発が始まった。当初は、データをセットして、プログラムを実行し、最終結果を印字するスタイルだった。プログラムの実行が始まったら、最終結果が出るまで人間は関与しない。

このスタイルが変わったのは、MIT(マサチューセッツ工科大学)が米国海軍の支援を受けて開発したコンピュータ「Whirlwind」(ホワールウィンド、「つむじ風」の意味)からである(1951年)。

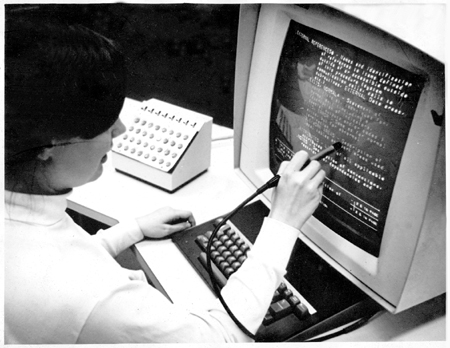

Whirlwindでは「ライトペン」(light pen)というデバイスが採用され、人間が操作しながらアプリケーションに指示を出すことができた(写真1)。ペンが光るわけではない。ペンには光センサーが付いていて、ブラウン管(CRT)が光るのを検知することで位置情報を取得するという、一種のポインティングデバイスで、マウスが発明される前に使われた。

写真1 ライトペンはマウス以前のポインティングデバイスの一種。IBM 2250 Model IV display station, including light pen and programmed function keyboard.© Gregory Lloyd(October 1969) / CC BY 2.0

1980年代に発売されたPCには、ライトペンをオプションで提供するものがあった。例えば、富士通の「FM-8」、NECの「PC-8801」、日立製作所製の「ベーシックマスターレベル3」などには「ON PEN GOSUB」というBASIC命令が用意されており、「ライトペンで信号を検知したらプログラム(サブルーチン)を実行する」仕組みがあった。

ただし、PC史上でライトペンが実際に使用された例はほとんどなかった。筆者もデモとしては見たことはあるが、実用例は記憶にない。タッチパネルはまだ一般的ではなかったので、画面上の場所を直接指定できる良いデバイスだったが普及しなかった。おそらくは、手が疲れるからだろう。タッチ対応のノートPCを操作してみると分かるが、垂直に置かれたディスプレイを手で指し示すのは結構疲れる。寝かした状態で使うスマートフォンとは違うのだ。そのため、ほとんどのアプリケーションはキーボードだけを使っていた。

ちなみに、真空管を使っていたWhirlwindをトランジスタに置き換えたのが「TX-0」、その後継が「TX-2」である(TX-1は設計途中で放棄された)。TX-2のプロジェクトメンバーだったケン・オルセン氏は「Digital Equipment Corporation」(DEC)を設立し、TX-0をベースに「PDP-1」を発売した(1961年)。前回も前々回も登場した会社である。ケン・オルセン氏はDECを設立するに当たり「コンピュータは身近で実用的な道具であるべきだ」として、誰でも簡単に使えるコンピュータを目指した。このあたりのいきさつは以前に書いたので、PC以前のコンピュータ史に興味があれば読んでほしい。

- ケン・オルセンの訃報にあたって(仕事と生活と私――ITエンジニアの人生:オルタナティブ・ブログ)

ウィンドウシステムの登場:マウス操作

現在広く使われているウィンドウシステムの源流は、Xerox(ゼロックス)のパロアルト研究所(PARC)にある。Xeroxはコンピュータが普及するとコピー機の需要が減ると考え、コンピュータの研究を始めたらしい。

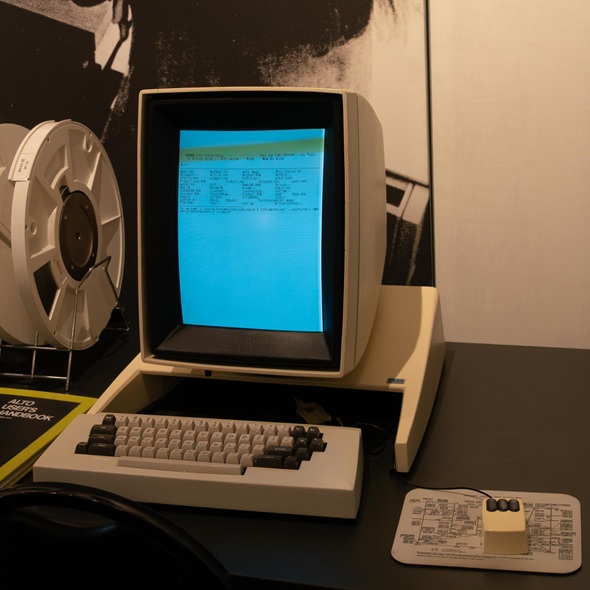

PARCの研究成果として有名なコンピュータが、ウィンドウシステムを備えた「Alto」だ。Altoは、1979年にApple共同創業者のスティーブ・ジョブズ氏が見て、「Macintosh」の開発につながったマシンとしても知られている。Microsoft共同創業者のビル・ゲイツ氏が訪問したのも同じ頃らしいが、もちろん別の日である。

Altoの成果はXeroxのドキュメントワークステーション「STAR」や、その日本語版「J-STAR」として実際に発売された。要するに高級ワードプロセッサ(ワープロ)だが、GUI(グラフィカルユーザーインタフェース)とネットワークを標準装備していたのは画期的だった。

PARCではその他にも多くの研究が行われたが、どれもビジネス的にはそれほど成功しなかった。もっとも、成功しなかったことで起業が促進され、業界全体としては成功したと言えるかもしれない。例えば、下がPARCの主な成果である。

Xerox PARCの主な成果

- マウスを含むGUI:アラン・ケイ氏が中心となってGUIベースのOSを持つコンピュータAltoを開発し、MacintoshとWindowsに大きな影響を与えた

- クリップボード:「クリップボード」を考案したラリー・テスラー氏は、Apple移籍後に[Ctrl]キー(Appleでは[Command]キー)と[C][X][V]キーの組み合わせを決定した

- ワードプロセッサ:WYSIWYG(What You See Is What You Get:見た目通りに印刷できる)ワードプロセッサを開発したチャールズ・シモニー氏は、1981年にMicrosoftに入社。「Microsoft Word」(1983年)や「Microsoft Excel」(1985年)を開発した

- イーサネット:イーサネットを発明したロバート・メトカーフ氏は1979年に3Com(スリーコム)を設立し、LANの普及に貢献した

- レーザープリンタ:プリンタ用のページ記述言語を開発したジョン・ワーノック氏とチャールズ・ゲシキ氏は1982年にAdobeを設立し1984年にPostScriptを発表した

マウスを考案したのはダグラス・エンゲルバート氏で、所属はSRI Internationalだったが、Xeroxとも交流があったようだ。Altoでは3ボタンマウスが採用された。3ボタンマウスといっても、当時はウィンドウ枠をドラッグしてサイズ変更する機能がなく、右ボタンでウィンドウ操作メニューを表示した。つまり、実質2ボタンである。

3ボタンマウスの操作

- 左ボタン:通常使うボタン(現在と同じ)

- 中ボタン:Windowsの右クリックと同じ

- 右ボタン:クリックするとウィンドウ操作メニューが表示されるので、サイズ変更やクローズなどを指示

「Altoは操作の効率を考えて3ボタン、Macintoshは分かりやすさを考えて1ボタン(写真3)、Windowsは何も考えずに2ボタン」などともっともらしくWindowsの悪口を言っていた人もいるが、WindowsはAltoの右ボタンをウィンドウ枠に引き継いで2ボタンになったわけで、この指摘は的外れである。

Windowsと異なり、UNIXのウィンドウシステムでは3ボタンマウスが一般的だったが、ボタンの使い分けについては記憶にない(写真4)。左ボタンが主な操作だったことは間違いないが、その他のボタンについてはあまり統一されていなかったように思う。

写真4 Sun MicrosystemsのUNIXマシン付属のマウス。専用のマウスパッドに細かな格子状の線が引いてあり、線を何本横切ったかで位置を検知する。このマウスパッドがないとマウス操作はできない(マイコン博物館で筆者撮影)

初期のUNIXで動作していた「ウィンドウマネージャ」(ウィンドウのサイズや位置を管理するソフトウェア)はタイトルバーがなく、ウィンドウ枠でのサイズ変更もできなかった。例えば、DECのUNIXワークステーションに搭載されていた「uwm」(ULTRIX Window Manager)はタイトルバーもリサイズハンドルもなかった。

そのため、Alto同様、右ボタンでウィンドウメニューを出した、と言いたいところだがuwmを使ったのはほんの数日なのでほとんど記憶にない。キーボードとマウスの組み合わせでウィンドウ操作をしていた(つまり、マウスだけでは操作できなかった)のは覚えている。よく使ったのは、タイトルバーとウィンドウサイズ変更ボタンを持つ「twm」(Tom’s Window Manager)なので本当に記憶にない。ウィンドウ枠そのものをドラッグできるようになったのはその後、1989年の「mwm」(Motif Window Manager)からである。

それにしても、画面の位置を指し示すのに、手元のデバイスを操作するのはちょっと不思議な感覚である。キーボード入力はまだ分かる。タイプライターのキーと印字位置はもともとずれているので、少々離れても気にならない。しかし、画面に見えているボタンを押すのに、マウスカーソルを移動させるのは決して自然なことではない。

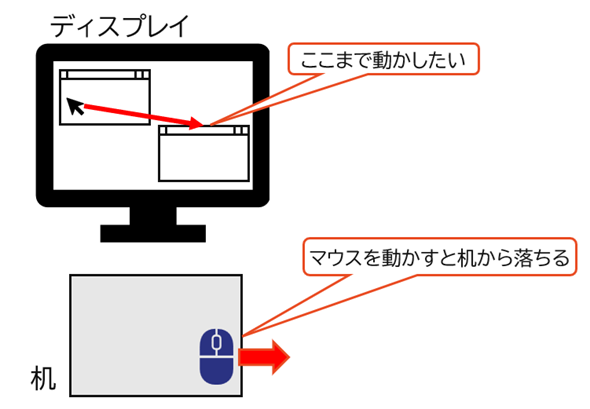

ちなみに、筆者が初めてマウスを触ったのは大学の研究室である。マウスが机の端にいるのに、その先に動かしたい、でもそれ以上動かすと机から落ちる、どうしよう……と思っていた時に「いったんマウスを持ち上げろ」と後ろから声を掛けられた(図1)。

ウィンドウ操作の変遷:リサイズハンドル

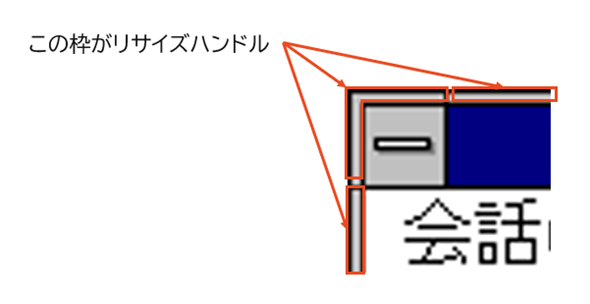

「ドラッグでサイズ変更可能なウィンドウ枠の部分」を「リサイズハンドル」と呼ぶ(図2)。「ハンドル」(handle)は「操作する」の意味だ。サイズ変更(リサイズ)の操作を行うから「リサイズハンドル」である。ちなみに、自転車のハンドルは「handlebar」だが自動車の運転ハンドルは「steering wheel」になる。また、ニックネームのことも「ハンドル」と呼ぶ(「ハンドルネーム」は冗長表現である)。

Altoにはリサイズハンドルがなかったが、Macintosh(1984年)や「Windows 2.0」(1987年)にはリサイズハンドルが存在した。リサイズハンドルの発明は画期的だったと思うのだが、誰が考案したかはよく分からない。

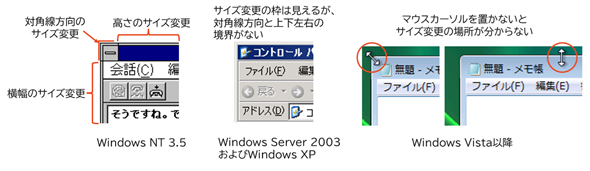

ウィンドウシステムに慣れない人のためだろうか、当初はリサイズハンドルが分かりやすいように“枠”が設定されていた。上下の辺には高さを変更する機能が、左右の辺には横幅を変更する機能が設定され、4つの角には対角線的にドラッグするサイズ変更機能が割り当てられた。

「Windows Server 2003」「Windows XP」からは、利用者がウィンドウ操作に慣れてきたと考えたのか、対角線と上下左右のハンドル区切りがなくなった(図3)。

リサイズハンドルにマウスカーソルを持っていくと、場所によって形状が上下/左右/斜めと変化するので、特に混乱はしなかったと思う。その後、「Windows Vista」からはリサイズハンドル自体が分かりにくくなったが、こちらも混乱したという話は聞かない。多くの人はマウスカーソルの形状変化を見て判断していることと思う。

Windows 1.0からWindows 2.0で改良されたウィンドウ表示

ここからは、WindowsのGUIの変遷を順に紹介しよう。

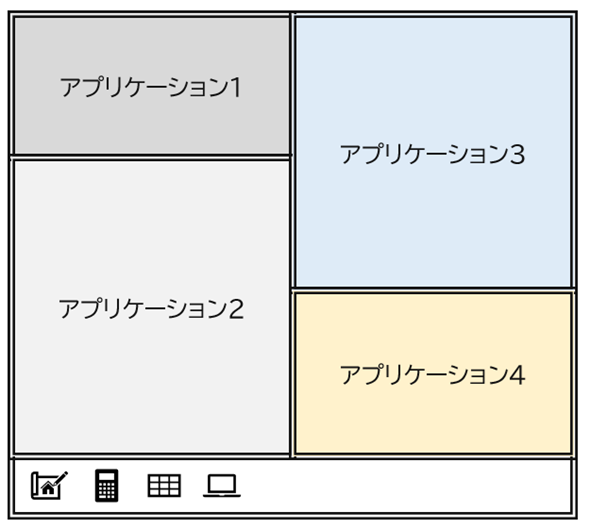

Windowsの最初のバージョンは「1.0」だが、これは「タイリング」と呼ばれ、ウィンドウの重ね合わせができなかった。例えば、図4のようなイメージである。下に並んでいるのは動作中のアプリケーションアイコンだ。筆者はWindows 1.0を使ったことがないので、雰囲気を示すだけだと思って見てほしい。

タイリングウィンドウ方式は、「ウィンドウの重ね合わせ(オーバーラップ)を行う技術力がなかったから」と説明されることが多いが、「ウィンドウシステムに不慣れな利用者が、ウィンドウの下に隠れている別のウィンドウを発見できなくなるから、わざとタイリング方式にした」と説明されている場合もある。

公開されている画面ショットを見ると、アプリケーションのバージョン表示などは重ね合わせが実現されているので、筆者としては「利用者が戸惑わないようにタイリングウィンドウ方式を採用した」というのが正しいのではないかと推察している。

しかし、Windows 1.0出荷の前年、1984年にはAppleのMacintoshが発売されており、オーバーラップ方式が実現されていた。Macintoshの評価は高く、実際に使っていなくても画面の雰囲気を知っている人も多かった。こうしてウィンドウシステムの存在が知られるようになったこともあって、オーバーラップ方式を採用したWindows 2.0が1987年にリリースされた。

Windows 2.0は、ウィンドウ表示以外にも多くの改良が施されていた。特に「Windows 2.1」からはメモリ管理が大きく改善されたのだが、これは別の回で扱うことにしよう。

チェックボックス

GUIは「見たように操作できる」ことが最大の利点であるが、これには国ごとの文化が問題になる場合がある。

有名なものは「チェックボックス」である。古いWindowsではチェックボックスをオンにするのは「×」印だった。米国を含め、多くの国では選択したときに×印を付ける。最近は見なくなったが、クレジットカードのサイン欄にも×が印刷されていて「ここにサインせよ」ということを示している。試験の採点も、米国では正解に×を付ける人は多いらしい。

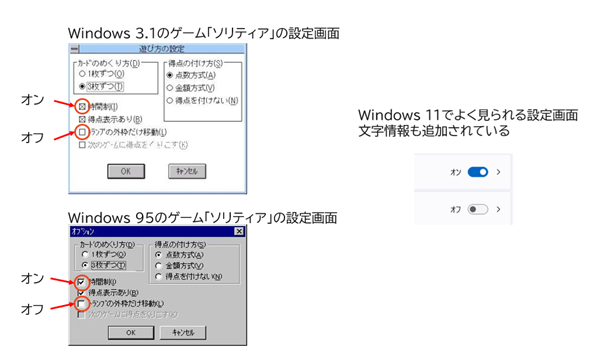

ところが日本では×印は否定の意味になる。Windowsのチェックボックスは空欄が非選択、×印が選択の意味だが、ここで混乱した人は結構多かった。その後、×印はチェックマークになってだいぶ分かりやすくなった。さらに、「Windows 8」以降はスライドスイッチも併用されている。「Windows 11」では[設定]ツールの大半がこのスタイルである(図5)。

「Windows 3.x」と同時代にUNIXで広く使われていたのが「X Window System」である(Linuxは当時まだ存在しなかった)。X Window Systemは「Xという名前のウィンドウシステム」であり、「X Windows」ではないので注意してほしい。

Xはユーザーインタフェース標準を定めておらず(これを「ポリシーフリー」と呼ぶ)、各社がさまざまなスタイルを提供していた。しかし、それでは使いにくいので標準化が進められ、OSF(Open Software Foundation)/Motifの「ウィンドウマネージャ」が事実上の標準となった。これが前述のmwmである。OSFはUNIXの標準化団体の一つである。

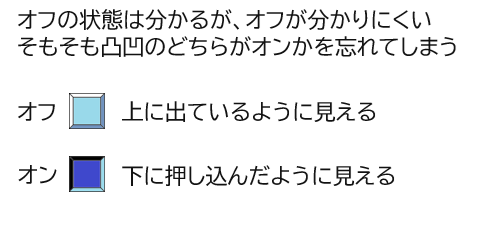

OSF/Motifでは3次元的なデザインを提案し、チェックボックスは図6のような表現になっていた。オンはともかく、オフは分かりにくいのではないだろうか。本物の画面はもう少し分かりやすい配色だったが、それでもオフの状態は分かりにくかった。そもそも、凸凹のどちらがオンかを忘れてしまうこともあった。

ラジオボタン

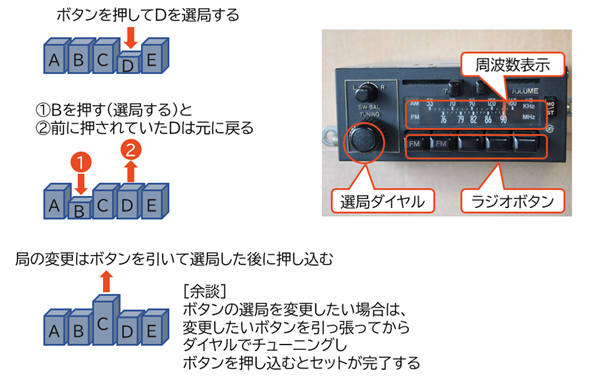

複数の選択肢から1つを選ぶのが「ラジオボタン」である。今となっては何が「ラジオ」か分からない人も多いだろう。何人かに尋ねたが、疑問に思ったことすらないようだった。

一般的なラジオは、放送局ごとに割り当てられた周波数を調べ、ダイヤルを回してそこに合わせた。詳細な目盛りは付いていないので、おおよその見当を付けて聞きやすくなるところを適当に選ぶ。

しかし、自動車の運転中にダイヤル目盛りを見ながら適当に操作するのは危険である。そこで、運転中に簡単に操作できるよう、カーラジオにはあらかじめ放送局をセットした押し込み式のボタンが並んでいた(図7)。2つの放送を同時に聞くことはないので、ある局のボタンを押すと、それまで聞いていたボタンが元の位置に戻る。つまり一度に1つしか選択できない。これがラジオボタンの由来である。

Windowsのラジオボタンは丸で表示し、塗りつぶしてあれば(●)選択中の設定値、白抜き(○)が選択されていない設定値だった。カーラジオのボタンは多くが四角だったのに、なぜ丸を採用したのかはよく分からない。四角はチェックボックスに取られたからかもしれない。現在でも米国の税関申告書類のチェックリストなどは四角い枠である。

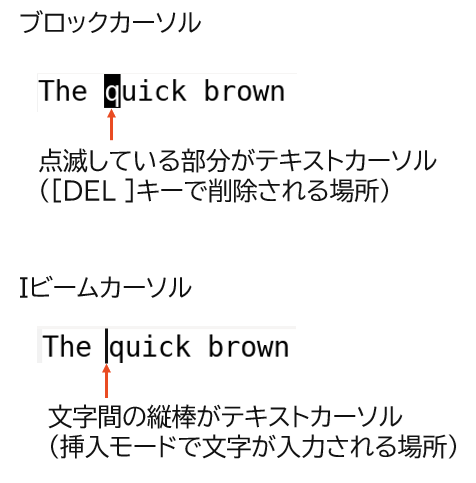

テキストカーソル

GUI以前からの問題だが、GUIになって特に混乱する人が増えたものに「テキストカーソル」がある。「カーソル」は「入力位置や操作位置を指定するマーク」である。マウス操作で動く矢印は「マウスカーソル」、キーボード入力で文字が挿入される場所は「テキストカーソル」である。

GUI時代、テキストカーソルは文字と同サイズの四角形で、多くの場合は点滅していた(図8)。これを「ブロックカーソル」と呼ぶ。[DEL]キーを押すと、ブロックカーソルの部分が削除される。一方、[BS]キー(バックスペースキー)は文字通り、バックしてスペースで埋めることからブロックカーソルの左側の文字が削除される(スペース文字が入るわけではないが)

ブロックカーソルの問題は、「挿入モード」で文字を入力するときに右に入るのか左に入るのかが分かりにくいことである。正解は「左」。昔は一般的だった「上書きモード」では、入力した文字がテキストカーソルのある文字と置き換わる(上書きする)。挿入モードでは、既存の文字を残すために既存の文字を右にずらす。そのため、挿入位置は左に見えるというわけだ。

ブロックカーソルでは挿入モードの動作が分かりにくいため、「I(アイ)ビームカーソル」が登場した。挿入モードが一般的になった現在でもっとも広く使われている形式である。しかし、Iビームカーソルは[DEL]キーでどの文字が消えるのかが分かりにくい。「[BS]キーはバックして消去、つまり左側だから、[DEL]キーはその反対の右側」のように覚えている方も多いと思う(筆者はそう考えてキーを押す)。

結局、どちらにしても分かりにくい部分は残る。挿入モードではIビームカーソル、上書きモード(入力した文字が既存の文字を上書き、つまり置き換えていくモード)ならブロックカーソルと切り替えるアプリケーションも多かったが、最近はどのモードでもIビームカーソルが主流のようだ。

挿入モードの場合、文字を挿入するたびに入力済みの文字の全てを右に移動させなければならず、プログラムが複雑になる。そのため、挿入モードはあまり一般的ではなかったが、分かりやすさを優先して現在は挿入モードが主流である。

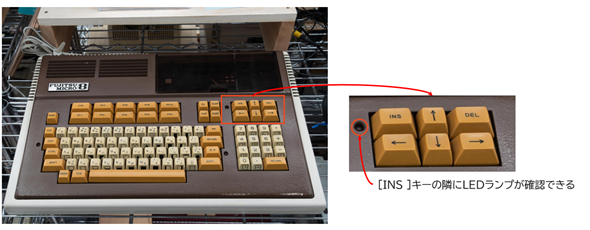

NECの「PC-8001」(1979年)のキーボードには[INS]キーがあったが、これは1文字のスペースを挿入するだけの機能だった。何文字入力するかを予想して、文字数分だけ[INS]キーを打つ。これだと、多少時間がかかってもあまり気にならない。

現在の挿入モードが採用されたのは富士通のFM-8(1981年)だと思う。FM-8は[INS]キーを押すと赤いLEDが点灯するのだが、スペースは入らず「ランプはつくが、画面は何も変化しないのはなぜ?」と思ったことを覚えている(図9)。入力した文字が何であっても挿入されることに気付いたのは、しばらく操作した後だった。

WindowsはMacintoshのまねか? 否か?

発売時期の関係もあって、「WindowsはMacintoshの劣化コピーである」などと言う人がいる。実際、MicrosoftはWindows 2.0発表後に、Appleから著作権侵害で訴えられた。この裁判は最高裁まで争われたが、結局「アイデアは著作権保護の対象ではない」ということで却下された。つまり、Macintoshをまねしたかどうかの判断はされていない。

前述の通り、WindowsもMacintoshもXerox Altoという共通の祖先がいるし、マウスボタンはAltoの影響の方が強い。MicrosoftはMacintoshのアプリケーション開発のために技術供与を受けていたので、その部分の契約違反なら分かるが、ウィンドウシステム全体というのは無理があるので、おそらくMacintoshのまねではないだろう。

ちなみにMicrosoftのCEOだったビル・ゲイツ氏は「金持ちの家(Xerox)にテレビを盗みに入ったら、お前(スティーブ・ジョブズ氏)がもう盗んでたって感じ」と言ったらしいが、この話はだいぶ「盛られている」ように思う。当時はビル・ゲイツ氏もスティーブ・ジョブズ氏も、なかなか攻撃的な発言をする人だったが、自社の行為を「盗み」と表現するとは思えない。

今回は、ウィンドウの基本操作、特にGUIを構成するパーツを中心に扱った。次回はウィンドウアプリケーション全体の操作性について紹介したい。

【コラム】古いPCを実際に見たいなら「マイコン博物館」に行こう!

古い話を書いているので、東京都青梅市にある「マイコン博物館」に行ってきた。今回紹介した富士通FM-8や初代Macintoshなどの写真はここで撮影したものだ。他に、前回紹介した「VT-100」やDEC製のコンピュータ、MITS(Micro Instrumentation and Telemetry Systems)の「Altair 8800」やその互換機「IMSAI 8080」なども展示してあった。

館長は雑誌『月刊アスキー』の初代編集長を務めた吉崎武氏で、所蔵品の多くは個人コレクションだという。コンピュータの歴史に興味がある方はぜひ訪問してほしい施設である。

筆者紹介

横山 哲也(よこやま てつや)

トレノケート株式会社(旧グローバル ナレッジ ネットワーク株式会社)で、マイクロソフト認定トレーナーとしてMicrosoft AzureやWindows ServerなどのIT技術者向けトレーニングを担当。Windows Serverの全てのバージョンを経験。近著に『徹底攻略 Microsoft Azure Fundamentals教科書[AZ-900]対応 第2版』(インプレス)、『ストーリーで学ぶWindows Server ひとり情シスのためのITシステム構築入門』(日経BP社)がある。好きなサービスはActive Directoryドメインサービス、推しているアイドルは皆本しいね(「君のメインヒロイン」所属)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.